Национализм - [40]

Французская революция стала апофеозом этой идеи[60]. Суверенитет стал проблемой не просто государственного аппарата и борьбы за власть, но и представительства народа в коллективном действии. Штурм Бастилии, например, хотя и был осуществлен небольшой горсткой людей, служил символом идеи народа как действующей силы — важная черта современного понятия легитимности. В народном коллективном действии, создании и воссоздании Национального собрания и риторике, которой они сопровождались, идея народа как действующей силы на исторической арене, предвосхищенная гражданской войной в Англии, получила достаточно ясное признание и придала окончательную форму многим современным представлениям о нации и национализме (Хобсбаум 1998; Kohn 1968; Steiner 1988).

Третья статья «Декларации прав человека и гражданина» 1789 года гласила: «Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации».

Несмотря на видоизменение ключевого термина, дискурс национализма по-прежнему доминировал в соответствующей статье Конституции 1793 года: «Суверенитет зиждется в народе; он един, неделим, не погашается давностью и неотчуждаем». Такие идеи связывали революцию непосредственно с традицией Руссо и идеей общей воли (Руссо 1969а). В его «Соображениях об образе правления в Польше» (Руссо 1969б) особое значение придавалось патриотическому образованию, которое способно было не только связать граждан друг с другом и наполнить каждого из них любовью к la patrie, но и сделать каждого особой национальной личностью, придав душе «национальную форму»[61]. В Великой французской революции, особенно в ее восприятии на европейском континенте и прославлении в последующей политической борьбе во Франции, нация активно учреждалась в качестве суверенной сущности.

Нация как суверенная сущность предполагала неопосредованные отношения между отдельными членами нации и суверенным целым. Как только такая идея прямого членства в нации возобладала, труднее стало представлять более низкие уровни частичного или второстепенного суверенитета — королей и герцогов, зависимых от императоров, свободные города под защитой князей и т. д. Бургундия или была частью Франции, или была иностранным государством; и если она была частью Франции, то она была просто частью, а не самой нацией. В середине XIX века в Соединенных Штатах требования «прав штатов» в слабой Конфедерации, состоявшей из сильных частей, не всегда были требованиями отдельных альтернативных наций (южные штаты) или Конфедерации как одной альтернативной нации; они зачастую были выступлением против самого национализма. Роберт Ли мог называть Вирджинию «своей страной», но эта «страна», долг перед которой должны были отдать солдаты Конфедерации, представлялась через связь с семьей и общиной (и во многом вертикально, через иерархию нетитулованных дворян и аристократии, а не горизонтально). Она представлялась прежде всего не как категориальная идентичность, предполагающая наличие одного государства и культуры, а как сеть отношений с землей и другими людьми. Конечно, война укрепила идею категориальной общности граждан Конфедерации, как она укрепила и американский национализм Соединенных Штатов в целом. Дискурс национализма был одной из побед в «войне между штатами».

Нетрудно заметить, что обращения к этому суверену часто могли использоваться в качестве «козыря» против других лояльностей и критики, касающейся внутренних различий между членами нации. Только подлинно национальные интересы могут быть легитимными или влиятельными в публичной области; более ограниченные идентичности — например, женщин, рабочих или представителей религий меньшинств — могли быть в лучшем случае приняты как вопросы частных предпочтений, не обладающие общественной значимостью. Слишком часто требование национального единства становится требованием покорности даже в частной жизни[62].

Выдвигать требования от имени второстепенной по отношению к нации категории — крестьян, женщин, расового или этнического меньшинства — значит неявно бросать вызов предполагаемой безупречности нации. Националистическая идеология не враждебна к подобным требованиям изначально. Скорее противоречие возникает из-за риторической склонности представлять требования таких подчиненных групп в качестве вызовов единству нации (определяемому по большей части элитарными группами) или справедливости распределения различных благ внутри нации. Эта проблема оказывается еще более острой там, где (и насколько) членство в нации понимается с точки зрения этнической однородности, а не приверженности общим традициям политического участия, которые не предполагают однородности в других областях культурной жизни.

Внутренняя интеграция наций

Рассуждения о «самоопределении», обычно подразумевают способность установления легитимной «самости», и это не может быть результатом внешнего решения. Нации создаются внутренними процессами борьбы, коммуникации, политического участия, строительства дорог, образования, написания истории и экономического развития, а также кампаниями против внешних врагов. Борьба не ограничивается национализмом как таковым. Нации создаются отчасти как побочный продукт соперничества за экономическое распределение и контроль над правительством. Интеграция наций производится во имя множества целей — от торговли и капиталистического производства до укрепления государства и религиозного фанатизма. Тем не менее националистические идеологи и движения часто прилагают большие усилия для насаждения собственных представлений о нации (

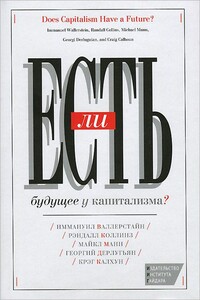

Конец капитализма был главным ожиданием ХХ века со всех сторон, от социалистов до консерваторов. Кто ожидал, что в 1989 г. внезапно придет конец коммунизму, а капитализм триумфально вступит в эру глобализации? Капитализм всегда как-то выходил из кризисов, и ему нет мыслимой замены. Но это лишь эмпирическое обобщение без всяких теоретических механизмов. Если пали все великие властные образования прошлого, даже Рим, то почему капитализм не падет никогда? Французская революция, Первая мировая, распад СССР стали возможны именно потому, что их не ожидали.Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм (Валлерстайн и Коллинз), как и почему капитализм может сохраниться (Манн и Калхун), откуда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему они окончились столь по-разному (Дерлугьян).

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В монографии рассматривается политическая история Пергамского царства, образовавшегося в Малой Азии после походов Александра Македонского и развивавшегося в III-II вв. до н. э. до завоевания его Римом. Большое внимание уделено исследованию важнейших политических институтов, состояния армии и флота, характеристике налоговой, финансовой, религиозной политики династии Атталидов, их градостроительной деятельности. В монографии полно рассматривается развитие городов Малой Азии, входивших в состав Пергамского царства.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.