Начало - [4]

– Поедешь?

– Не знаю. Вот хочу послушать, что вы скажете… У себя в комнатке, увешанной клетками с птицами, до которых Андрей Филимонович был большой охотник и любитель, он разделся, облачился в затрепанный и просторный халат, закурил трубочку с пером вместо мундштука и сел раскладывать пасьянс, который, по его словам, очищал мозги. Известие о возможной поездке за границу внезапно разнеслось по всему дому, и то, чему Пирогов поначалу не придавал никакого значения, вдруг здесь, среди родных и близких, стало не пустой болтовней, а возможным и не таким уж далеким событием.

Мать тихо плакала у окна, сестры ее утешали, Пирогов ходил по комнате и сердился.

– Да что это за вздор такой в самом деле, – говорил он, налегая на басовые ноты, – никто никуда не собирается, а вы тут уже и в слезы. Маменька, прошу вас… И надо было дядюшке вам сказать…

Сквозь слезы мать говорила, что никуда она его не отпустит, что он никакой не студент и не кандидат профессорский, а мальчик, ребенок, что он там, за границей, пропадет; что он и здесь-то, при ней, всегда грязный, да оборванный, да полуголодный; что там, за морем, никто его не то что не обошьет и не постирает ему, а и не накормит хлебом и водой, не то что уж горячими мясными щами; что он, Николаша, читаючи свои ученые книги, умрет с голоду; что она ни за какие коврижки не отпустит его, и пусть с ней даже никто и не говорит; что она тут без него зачахнет от тоски да от беспокойства, что…

Мелкие, частые, быстрые слезы привыкшей к бедам женщины катились из ее глаз, она говорила и плакала, и вместе с тем было понятно, что она уже не старшая и не главная в доме; что она не может запретить или не велеть, как делывала это несколько лет назад; что она может только плакать и просить, зная притом, как знают все матери, когда детям их надлежит дальняя и страшная дорога, что, проси не проси, дети живут уже своим умом и сами решают, – их же материнское дело только плакать и молить о том, чтобы все было как было, чтобы ничего не менялось, чтобы все оставалось по-старому.

Спорить и возражать не было пользы, и Пирогов замолчал, сел в сторонке и только все поглядывал на дядюшку, ожидая спасения от той минуты, когда Андрей Филимонович кончит свой умоочистительный пасьянс и вступит наконец в разговор.

Пасьянс вышел, дядюшка набил трубочку еще раз табаком и вступил в разговор. Девка, единственная его крепостная, Авдотья, сущая по характеру ведьма, которой все в доме трепетали и называли за глаза не иначе как тигрой, а в глаза Авдотьей Алексеевной, принесла и поставила перед дядюшкой стакан жидкого чаю и на блюдечке колотого тростникового сахару. Разговор обещал быть серьезным.

– Ну, вот что, сестра, – промолвил наконец дядюшка, – дело это не простое, и надобно нам семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, не так ли?

Вместо ответа мать заплакала сильнее и горше прежнего: по тону тишайшего Андрея Филимоновича она поняла, что в нем не найти ей союзника и что сейчас все будет кончено – Николаша уедет за море.

Вечером, при свете восковой свечки, он раскладывал по ящикам комода принесенные давеча кости и думал о том, что, видимо, и вправду придется ехать за границу, коли мать уже отплакалась, а сестры смотрят на него теперь другими глазами, чем раньше.

Заграница смутно и таинственно рисовалась в его воображении, и ему было и грустно и весело в одно и то же время. Куда пошлют? В Германию? В Вену? В Париж? И что это все означает – совершенствование в науках, коли он и так уже все почти знает и может сам лечить не хуже иных прославленных лекарей?

Сидя на полу у комода в своем мезонине и глядя на желтые кости, в стройном порядке разложенные в ящике, он представлял себе Альпы с ледниками и глетчерами, немцев, живущих не в немецкой слободе, а у себя, в Германии, пуховики и перины, о которых давеча говорил Мудров, и почему-то корабли, стремящиеся вдаль по бурному и пенистому морю. Корабли и накренившиеся их мачты и паруса, подобные крыльям, н матросы, и капитаны с трубками в зубах, а главное, таинственная и необозримая даль – все это вдруг с неожиданной силой пленило его воображение, и первый раз за этот день он захотел ехать, ехать долго, потом долго плыть морем под парусами, потом, может быть, даже кого-то спасти и совершить нечто (что должно совершить, он, разумеется, еще не знал), и стоять на борту, смотреть, и ехать на чужбину, и опять там совершить нечто, и вернуться уже совершившим, при звуке труб и пушечной пальбе.

Тут он понял, что зарапортовался, и поглядел по сторонам, опасаясь, не слышал ли кто этих его мыслей. Но никого не было в мезонине, только мышь скреблась где-то под половицей да потрескивала нагоревшая свеча. Он встал, прошелся по комнате из угла в угол и шепотом произнес:

– Я еду за границу.

Но это показалось ему не очень убедительно. Тогда он сказал так:

– Николай Пирогов едет за границу.

И это его недостаточно устроило. Подумав, он молвил:

– Этот господин едет за границу совершенствоваться в науках. Он профессорский кандидат.

После чего Пирогов прошелся по комнате той походкой, которой, по его мнению, надлежало ходить профессорским кандидатам, едущим за границу. Настроение его с каждой секундой поднималось все более и более. Он уже видел себя мчащимся на почтовой тройке по какой-то таинственной дороге, меж скал и гор, меж прозрачных и чистых потоков, с грохотом ниспадающих в тихие долины, с горы на гору, со скалы на скалу… Ах, как хорошо, как привольно, как легко дышится, как много всего впереди…

Еще учась в школе, вы, дорогие читатели, уже задумываетесь над тем, кем быть.Роман Ю. П. Германа «Дело, которому ты служишь» — о выборе жизненного пути. По-разному подходят к этому герои книги. Володя Устименко идет в медицинский институт по призванию, его мечта — бороться за жизнь и здоровье человека. Одноклассник Володи — Женя Степанов поступает в институт не потому, что хочет быть врачом, а совсем по другим причинам.Володя Устименко, избрав профессию врача, решает вопрос не кем, быть, а каким быть. Он сталкивается с врачами — самоотверженными тружениками и такими, которые, подобно Жене, думают о степенях и званиях.О благородном труде врача, о честном служении своему делу идет речь в романе.

В одном томе публикуется знаменитый исторический роман популярного российского писателя, драматурга, киносценариста, лауреата государственных премий — Юрия Германа (1910—1967) — «Россия молодая», посвященный преобразованиямр оссийского государства на рубеже XVII—XVIII веков в эпоху Петра Первого, освобождению русских земель по берегам Балтийского моря, обороне и укреплению северного порта Архангельска.

Детская повесть "Вот как это было" при жизни писателя не публиковалась. Она посвящена очень важному в жизни нашей страны периоду. Здесь рассказывается о Ленинграде предвоенного времени, о Великой Отечественной войне, о ленинградской блокаде, о том, как мы победили. В повести многое документально, основано на исторических фактах. Это не только памятные всем ленинградцам, пережившим блокаду, эпизоды с обстрелом зоопарка и пожаром в Народном доме, не только бомбёжка госпиталя... Так, например, стихи "Над Ленинградом нависла блокада", помещённые в главу "Школа в подвале", - это не стилизация, не подделка под детское творчество - это подлинное стихотворение одного ленинградского школьника тех суровых годов, подаренное писателю на встрече с юными читателями в одной из школ Ленинграда.

Роман известного советского писателя Ю. П. Германа (1910 — 1967) — последняя часть трилогии о докторе Владимире Устименко.

антологияПроизведения о героических подвигах советской милиции.Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Руденко.Содержание:Юрий Герман. Побег (рассказ, иллюстрации В. Руденко), стр. 3-16Александр Козачинский. Зелёный фургон (повесть, иллюстрации В. Руденко), стр. 17-83Павел Нилин. Испытательный срок (повесть, иллюстрации В. Руденко), стр. 84-225Лев Шейнин. Динары с дырками (рассказ, иллюстрации В. Руденко), стр 226-255Анатолий Безуглов. Инспектор милиции (повесть-хроника, иллюстрации В. Руденко), стр. 256-469Анатолий Безуглов.

Романа известного советского писателя Ю. П. Германа (1910 — 1967) о работе врача-хирурга Владимира Устименко в партизанском отряде, а затем во фронтовом госпитале в годы Великой Отечественной войны.

Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

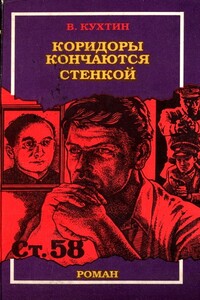

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.