Начало - [16]

Но мало-помалу я увлекаюсь работой. Сначала она кажется мне слишком монотонной и скучной — нажимаешь ногой на выступ широкой лопаты, приподнимаешь уместившийся на нем пласт земли и переворачиваешь его, разбивая комья. Так один раз, десять, сто, бесконечно. Но впереди меня отец, и мне нельзя отставать от него, а это возбуждает, заставляет торопиться.

Вскоре я снимаю рубашку, а немного погодя и майку. Разгоряченное тело становится влажным, и струйки воздуха приятно освежают его. Я чувствую прикосновение воздуха, чувствую, как ласково и нежно оно, и лопата играет в моих руках, ворочая и разбивая тяжелые пласты слежавшегося чернозема.

Отец работает крупно, размашисто, но в то же время на удивление аккуратно — срез земли у негр ровный, крутой, всегда одинаковой глубины. У меня же то слишком глубоко, то мельче, чем надо, получается, — все какими-то отдельными рваными лунками.

— Не торопись, не черни землю, — поучает отец. — Ты же не канаву роешь. Земля здесь будет урожай давать. Поласковей с ней надо… с почтением. Она тебя, дурачка, кормить будет.

Я все больше втягиваюсь в работу, незаметно для себя принимаю заданный отцом ритм. Этот уловленный мной ритм, незнакомая мне прежде мелодия новых, показавшихся вначале грубыми и резкими движений, покоряют меня своей скрытой плавностью и осмысленностью. И я, соединенный каждым своим обновившимся движением с землей, в самом деле проникаюсь почтением к ней. Тщательно разбиваю комья, приглаживаю ее легонько плоской стороной лопаты, словно уговариваю, даю понять, что так необходимо не мне, а ей самой. Теперь я испытываю не только физическое возбуждение от работы, меня охватывает чувство умиленности, просветления, будто я разговариваю с другом или делаю что-то бесконечно доброе, необходимое всему окружающему.

— Отдохнем немного, — говорит отец.

— Можно и отдохнуть, — говорю я.

Мы оставляем лопаты и садимся на нагретую солнцем землю. Садимся рядом, плечом к плечу. Два отдыхающих работника. Я тоже работник. Вот рядом, вместе с отцом устроился на принявшей меня как равного отцу теплой земле, блаженно расслабляюсь, и ладони мои горят от долгого соприкосновения с деревянным черенком лопаты.

Отец сидит, обхватив большими жилистыми руками колени, подставив лицо солнцу. На нем клетчатая старенькая рубашка; непокрытая крупная голова поблескивает голубоватой сединой.

— Хорошо, — говорит он.

— Хорошо, — говорю я.

В саду тихо. Стоят цветущие вишни и сливы. Стоят молча с набухшими, еще не распустившимися почками яблони. Будто вслушиваются в самих себя, в движение соков по своим неподвижным стволам и веткам. Ждут своей очереди цвести и удивляться.

— Да, Сергей, — говорит отец, как бы продолжая начатый, воображаемый разговор, — человек могуч до тех пор, пока связан с землей, — он бережно гладит широкой ладонью вскопанную, потревоженную нами почву. — Пока он работник на ней, пока наполнен ее живыми, целительными токами. Земля — наша опора. Оторвался от нее и — нет человека. И мотает его, как пушинку, по белому свету — куда ветер дунет, туда и летит. И нет в его жилах здоровой ядреной крови… так, сукровица, водичка розовая. Отсюда и болезни, неуверенность, отчаяние, и сердчишко с нервишками барахлят. Как им не барахлить, если у мужика сила, как у комара, — идет, а ноги заплетаются.

Отец усмехается, сжимает испачканные землей пальцы в кулак, поднимает его, показывает мне. Огромный костистый кулак, которым забор можно свалить.

— Вот, посмотри, — говорит он. — А ведь я боксом не занимаюсь. И мне в этом году пятьдесят стукнет.

Я с восхищением и опаской гляжу на могучий кулак отца.

— Но человек, отец, существо духовное, разумное, — говорю я. — И это главное в нем, а не так, между прочим.

— Разве я против разума? Или ты, может быть, меня за дурака принимаешь?

— Ну что ты!

— Человек — существо двуединое, — жестко говорит отец. — Ногами стоит на земле, а головой в небо упирается. Физическое и духовное в нем в один узел завязаны. Он не животное, это так. Но он и не бог, дорогой сынок, хотя и пытается иногда вообразить себя им.

— Но сила духа, идеи, открытия?

— Духовное прекрасно… кто возразит? Полет, поиск, красота. Без них жизнь убога и бессмысленна. Но в нас была, есть и останется главной физическая опора, данная нам землей. Духовность в отрыве от земли, от корней наших — полет в пустоте. Да и сама она — пустота, если нет прочного, надежного сосуда, в котором она поместиться могла бы, где ее хранить можно и для себя, и для других.

В сбивчивых корявых словах отца я чувствую что-то близкое моему пониманию истины, но почему-то не могу согласиться с ним. Что-то восстает во мне против слов отца, что-то особенное, неуловимое. Но я не умею выразить то, что во мне есть, — всего лишь робкие, неокрепшие ростки несогласия и протеста.

— Ладно… отдохнули. Пора за работу, — говорит отец, поднимаясь. С усмешкой глядит на меня и добавляет: — Самые ценные идеи те, что для нас хлебом насущным оборачиваются. Запомни это, сын мой.

После перерыва работа уже не увлекает меня. В ней не осталось для меня ни капельки новизны, и я теперь копаю механически — просто переворачиваю землю. Правда, я по-прежнему делаю это аккуратно, стараюсь, чтобы у меня получалось не хуже, чем у отца, но во мне нет больше вдохновения — я тружусь, выполняю долг.

Хеленка Соучкова живет в провинциальном чешском городке в гнетущей атмосфере середины 1970-х. Пражская весна позади, надежды на свободу рухнули. Но Хеленке всего восемь, и в ее мире много других проблем, больших и маленьких, кажущихся смешными и по-настоящему горьких. Смерть ровесницы, страшные сны, школьные обеды, злая учительница, любовь, предательство, фамилия, из-за которой дразнят. А еще запутанные и непонятные отношения взрослых, любимые занятия лепкой и немецким, мечты о Праге. Дитя своего времени, Хеленка принимает все как должное, и благодаря ее рассказу, наивному и абсолютно честному, мы видим эту эпоху без прикрас.

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.

ББК 84.Р7 П 58 Художник Эвелина Соловьева Попов В. Две поездки в Москву: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1985. — 480 с. Повести и рассказы ленинградского прозаика Валерия Попова затрагивают важные социально-нравственные проблемы. Героям В. Попова свойственна острая наблюдательность, жизнеутверждающий юмор, активное, творческое восприятие окружающего мира. © Издательство «Советский писатель», 1985 г.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.

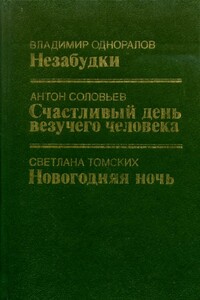

Оренбуржец Владимир Шабанов и Сергей Поляков из Верхнего Уфалея — молодые южноуральские прозаики — рассказывают о жизни, труде и духовных поисках нашего современника.

Повести и рассказы молодых писателей Южного Урала, объединенные темой преемственности поколений и исторической ответственности за судьбу Родины.

Повести и рассказы молодых писателей Южного Урала, объединенные темой преемственности поколений и исторической ответственности за судьбу Родины.