На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр) - [3]

Отец был с нами довольно строг. У меня был полувоенный распорядок дня, написанный его рукой, и письменный перечень постоянных обязанностей по дому. День обязательно начинался с зарядки. Думаю, что это в существенной мере приучило меня к жизненному порядку и самоорганизации. Я искренне благодарен своим родителям, которые, слава богу, живы. Здоровье, конечно, у них не ахти, но более или менее терпимо, словом – по возрасту.

Помню, что в возрасте шести-семи лет я был изрядным фантазером. Летними вечерами во дворе рассказывал сверстникам всевозможные сказки, которые сочинял тут же. Сам заранее не знал, чем заканчивать ту или иную историю, но как-то удавалось.

Потом, а старших классах, это куда-то пропало, и учителя литературы поругивали меня за «сухость» и полуофициальный язык школьных сочинений, хотя в большинстве случаев с оговорками «пять с минусом» все же ставили.

Но в том предшкольном возрасте «буйство» моей фантазии не знало границ. Сейчас я все это подзабыл, но недавно посетивший меня на 50-летнем юбилее друг детства Олег Певнев (ныне москвич) напомнил мне эти события, и я отчетливо все воспроизвел в своей памяти. Дело в том, что тогда прошел всего год со времени полета Юрия Гагарина. А людей в офицерской форме во всем городе было пять человек – работников райвоенкомата, включая моего отца. И когда он возвращался с работы, малыши иногда кричали: «Юрий Гагарин!». Я гордился этим и решил пофантазировать дальше на эту тему. Когда отец заступал на суточное дежурство, мне приходилось носить ему еду из дома, приготовленную мамой. Идти было неблизко – минут 20 в одну сторону, и я, чтобы мне было нескунно, пытался взять с собой кого-нибудь из ребят со двора. Тому же Олегу я говорил:

– Хочешь посмотреть ракету в военкомате?

– Еще бы.

– Пойдем со мной – покажу, но никому не говори, это секрет.

Придя в военкомат и дожидаясь пока отец перекусит, чтобы забрать затем посуду и возвращаться домой, мы обходили двор, где было несколько гаражей с большими воротами. Я подводил его к самым большим закрытым воротам, в которых была маленькая щель, и говорил: «Смотри – вон ракета, сегодня ночью полетит. Видишь?». Олег, приникнув глазом к щели и с трудом различая неясные очертания защитного цвета и слабые блики от какого-нибудь автомобильного стекла, уверенно говорил:

– Да, вижу: здорово. Давай ночью придем, посмотрим.

– Давай, – отвечал я, будучи уверенным, что тетя Зина, его мать, ни за что Олега не отпустит, и он всю ночь проспит, как сурок.

Естественно, спал и я, но на следующее утро ему говорил:

– Ну, что ж ты? Я тебя ждал. Было здорово. Грохот слышал?

– Не-е, мамка не пустила, и я заснул.

В следующий раз это были Вовка Шабанов, Мишка Пауков или кто-то еще из дворовых ребят.,

Впоследствии, классе в пятом, я сам пытался делать модели ракет из подручного материала: фольги от чая, картонки от обувных коробок, простого клея и т. д. Краской подписывал на них начальные буквы имен девочек, которые мне нравились (например, УТ-1, Усова Таня), и большими буквами – СССР, Самое интересное, что метров на десять они взлетали. В качестве топлива использовал старые фотопленки (я фотографировал с десяти лет), которые тогда делались из материала, который очень быстро горел, почти как порох…

Хулиганили мы много, но родители и учителя об этом даже не догадывались, считая, по крайней мере, меня и моего друга Славку Бочкаря почти примерными детьми, а основном потому, что мы были отличниками. Но пару раз мы «прокалывались», и мне доставалось. А по более мелким проступкам стоять наказанным в углу периодически приходилось.

До сих пор удивляюсь, как наши шалости не привели к серьезным последствиям. Про то, что мы бегали по вечерам в сумерках и громко стучали в окна и двери, я даже не говорю: это все безобидно. Но вот другие случаи могли закончиться печально.

Был у нас свой «штаб» на чердаке нашего трехэтажного дома. Туда можно было проникнуть через люк по лестнице с площадки третьего этажа, что мы и делали почти ежедневно, выбирая моменты, когда взрослые нас не видели. Там был какой-то большой металлический бак диаметром метра полтора – видимо, часть системы отопления дома от котельной. Вокруг этого круглого бака была сооружена из деревянных досок квадратная обшивка, причем таким образом, что можно было на ней вокруг сидеть, а бак выполнял функцию стола. Там мы иногда держали котят, которых ходили кормить, рассказывали тайком анекдоты, иногда «с матерщиной», – в общем, там проходили наши тайные встречи.

Однажды зимой нам стало зябко, и мы запалили костер прямо на железном баке. А огонь заполыхал так, что занялась и деревянная обшивка. Мы испугались, но не растерялись, стали тушить чем придется. Пожара удалось избежать чудом.

В другом случае мы с Сережкой Носовым обнаружили, что свинец хорошо плавится на костре в консервной банке, а пластилин хорошо горит, и решили сделать что-то очень громко стреляющее, Нашли большую охотничью гильзу, наскребли туда серу с двух десятков спичечных головок, положили вату и все это залили жидким свинцом. Дождавшись, когда свинец застынет, загнули края гильзы плоскогубцами, чтобы свинец не выбило раньше времени. Облепив все пластилином, подожгли, а затем положили эту горящую конструкцию в цементированное длинное углубление: макет реки на школьном «метеогеографическом» участке. Дело было на каникулах, и рядом никого не наблюдалось. Нам казалось, что таким образом мы приняли все меры безопасности. Сами в кустах стали ждать взрыва с сильным грохотом. Тут совсем некстати к нам стал приближаться хулиганистый подросток с явным намерением нас поколотить. Мы стали махать руками и кричать, чтобы он не подходил, чуя, что вот-вот грохнет. Он, не понимая в чем дело и чувствуя свое явное превосходство над мелюзгой, не собирался останавливаться. И тут действительно страшно грохнуло. Кусок свинца пролетел в метре от него, а мы бросились наутек…

Большинство героев книги – люди романтических профессий. Они подолгу находятся в экспедициях, путешествиях или несут трудную вахту на далеких северных промыслах. Для таких людей дружба и любовь, чувство долга и взаимовыручка – не пустые слова, а главные ценности жизни. Поэтому читателю будут близки их переживания и мысли. Несмотря на то, что эта книга – фактически первый литературный опыт известного ученого, она отличается увлекательным остросюжетным повествованием, в котором много романтики, приключений и настоящих чувств.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

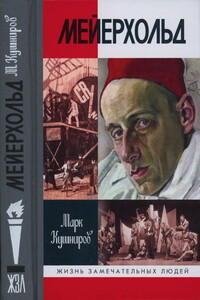

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.