На пути к не открытому до конца Кальдерону - [2]

Если проследить содержание выпусков сочинений Кальдерона, то видно, что Бальмонт в своих переводах переходил от драм более спиритуалистических к произведениям более земным, проникая все дальше в конкретную связь Кальдерона с общественными проблемами его эпохи, час от часа увеличивавшей бедствия всего испанского народа, кроме ослепленной эгоизмом и наглым высокомерием малочисленной светской и духовной верхушки.

2

ВЗАИМНЫЙ АНТАГОНИЗМ КАЛЬДЕРОНА И КОНТРРЕФОРМАЦИИ

«ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОН» И САМЫЕ «ТРУДНЫЕ» ДРАМЫ И АУТОС КАЛЬДЕРОНА

Наших современников никак не должно вводить в смущение то обстоятельство, что Кальдерон писал духовные драмы и что среди переводов Бальмонта встретится, например, пьеса под заглавием «Поклонение кресту».

Кальдерон, написавший немало пьес религиозного содержания, однако нанес духовной диктатуре контрреформационной церкви своей эпохи еще более тяжкий удар, чем неукротимый Лопе де Вега и несокрушимо рассудительный Сервантес.

Не случайно именно после смерти Кальдерона в 1682 г. грянул еще более босхо-гойевский шабаш, чем после кончины Лопе, на этот раз затеянный иезуитскими деятелями о. Педро Фомперосой, о. Агустином де Эррерой и другими, которые в серии злых памфлетов стремились смешать с грязью, сжить со сцены и вообще из памяти испанцев Кальдерона, а заодно и весь театр испанского Золотого века — гордость нации.

Если когда-то, на своей заре, христианство было движением рабов и угнетенных, если долгие столетия полного господства веры, когда других идеологических форм практически не существовало, угнетенные в нем и в ересях искали правды и защиты, то противостоявшая этому церковь не выступала никогда в столь бесчеловечном и в столь бездуховном обличий, как во время Контрреформации XVI–XVII вв. В Контрреформации доминировали, конечно, не вера, даже не стремление упорядочить католицизм перед лицом успехов лютеранства и кальвинизма, а репрессивные тенденции, порожденные ужасом, который был вызван обрушением духовной диктатуры церкви в эпоху Возрождения.

У Достоевского в «Легенде о Великом инквизиторе» символически раскрыта создавшаяся в те века ситуация, когда иерархи церкви готовы были вновь казнить Христа, буде он вновь явился на земле, а великий инквизитор прямо объявил ему, что мы не с Тобой, а с ним, т. е. с дьяволом.

Между контрреформационной церковью и Кальдероном не могло быть точно таких отношений, как в притче Ивана Карамазова между Великим инквизитором и Христом, но антагонистическое соотношение казенной церкви с Кальдероном было весьма схожим с тем, которое гениально уловил и воспроизвел Достоевский.

Сторонники «черного мифа» не задумывались, есть ли что-либо похвальное для Кальдерона в том, чтобы быть с великим инквизитором и с ним, которому инквизитор служил.

Они совсем не задумывались и над художественным богатством барокко Кальдерона, которое вслед Возрождению было открыто не только гуманистическому антидогматизму и народному антицерковному представлению о вере, но и неумиравшему в народе в Средние века индифферентизму к вере, особенно чувствительному в низах, а отчасти — и среди клириков, дворян, богатеев. Этот индифферентизм проявлялся в быту и в самых различных сферах жизни — в бесчисленных пережитках язычества, в суевериях, 'В неистребимости шуток, поговорок, светской песни и сказки, в искусстве бродячих певцов, плясунов, в вывернутых пародийных священнодействиях и т. д., во всем том, что М. М. Бахтин в увеличительной оптике своей концепции представил как «смеховую культуру». Проявления индифферентизма в культуре были куда шире, чем собственно «смеховая культура»: они касались всей светской литературы героических песен, саг, куртуазной поэзии, фаблио, затем новеллистики, поэзии Возрождения не только в ее флорентийском «низе», в поэме «Большой Моргант» Пульчи, но и в ее феррарском «верхе», во «Влюбленном Роланде» Боярдо.

Такое явственное отражение так называемой «смеховой культуры», как у Пульчи или у Рабле в образах брата Жана, Панурга да и повсюду в «Гаргантюа и Пантагрюэле», у испанских писателей встречалось редко, но среди разных причин, почему драматический жанр именовался «комедиа» и почему именно комедия преобладала среди всех видов «комедиас», был тот же народный индифферентизм, тяга к воле. Этого индифферентизма, этой тяги к воле у Кальдерона тоже более чем достаточно, чтобы порвалась и расскочилась ржавая цепь «черного мифа». Вскоре мы встретимся с отражением народного индифферентизма как с существенной третьей линией в драме «Поклонение кресту», где в основе философского конфликта лежит тема преодоления фарисейства официальной церкви личным благочестием отлученного от церкви разбойника Эусебио. Не «смеховой» ли это монолог в сцене, открывающей III действие драмы, когда крестьянин, посланный женой за дровами в лес, где действует благочестивый разбойник, появляется с множеством крестов и с одним очень большим на груди?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

«Божественная комедия» Данте Алигьери — мистика или реальность? Можно ли по её тексту определить время и место действия, отождествить её персонажей с реальными людьми, определить, кто скрывается под именами Данте, Беатриче, Вергилий? Тщательный и придирчивый литературно-исторический анализ текста показывает, что это реально возможно. Сам поэт, желая, чтобы его бессмертное произведение было прочитано, оставил огромное количество указаний на это.

Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

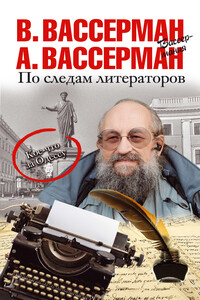

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.