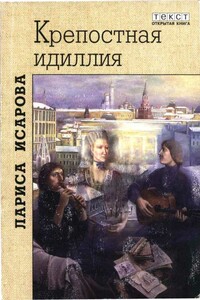

— Что это? — Губы шевельнулись мертвенно, безучастно.

— Вольная… твоя вольная…

Несколько секунд она смотрела, не понимая, потом начала подниматься.

— Дай, дай, — шептали ее искусанные воспаленные губы, и, как ребенок, она тянулась к бумаге, но у нее не было сил взять ее в руки.

— Поклянись, что не бросишь меня, перед образами клянись… «Отпущена на волю от меня навечно…»

Голос графа плыл над лежавшей Парашей. Лицо дробилось в волнах жара. Она не помнила, наяву ли, но шепнула ему и себе:

— Никогда, до самой смерти…

Вольная легла ей на одеяло. Она дотянулась до бумаги пальцами. Дрожь в них стала исчезать, пока она гладила буквы, тихо, нежно. Вот и она стала человеком…

А потом привиделась ей Италия — траттории, о которых слышала, синее небо, точно декорации, сладкое солнце. Она отбрасывала покрывала, пылая жаром, они казались землей, ее погребавшей. Она плакала. Нельзя даже грешную душу живой в могилу опускать, и все время пыталась петь…

Очнулась под утро, счастливая. Краснея, она благодарила его, целовала руки, шептала о мечте поехать вдвоем в Италию, плыть в гондоле по каналам Венеции, увидеть римский Колизей, услышать настоящее итальянское пение. Граф вдруг вспомнил, как в детстве получил от отца в подарок часы-бригет, дорогие, французские. И так ему понравилось заводить их резным ключиком, что пружина вскоре лопнула со стеклянным звоном…

А она строила планы, говорила об опере «Дидона» Глюка. Она ее тайком разучивала и начала даже напевать слабеньким увядшим голосом…

Вскоре приехал Лахман, его личный врач. Долго слушал Парашу с успокоительно-ласковым лицом, щекоча пушистыми усами, потом вошел в кабинет графа и сказал тихо, точно виноватый:

— Жить ей немного… чахотка…

— А петь?

Старый врач пожал плечами, стараясь не смотреть в помертвевшее лицо Николая Петровича Шереметева.

Параша болела долго. Доктора хмурились, слушая ее неутихающий кашель. Но она сияла. Вольная лежала под ее подушкой. И она представляла, как уговорит графа позволить ей жить отдельно, в своем маленьком доме. Мечтала его там принимать как дорогого друга, но не барина, не хозяина. А может быть, он даже позволит ей выступить в городском тиятре…

Граф повелел купить ей двух попугайчиков-неразлучников и двух обезьянок, чтоб они ее дивили, веселили в его отсутствие. Ей казалось, что раньше на нее давила надгробная плита, а теперь она светло и радостно смотрела на солнце, на падающий снег за окном, на смолистые, потрескивающие в камине дрова. Потом ей принесли еще двух соловьев и чижат. Их она пожалела до слез. Певчих птиц нельзя держать в клетке, а потому попросила отпустить на волю в вербное воскресенье…

Смех все чаще звенел в ее опочивальне, и граф начал успокаиваться, похохатывать, когда вдруг замечал, подойдя к ее кровати, слева и справа у ее плеч темные мохнатые мордочки обезьян. Мартышки полюбили залезать к ней под одеяло и устраивали прятки, доводя ее от смеха до трудного долгого кашля.

Старый придворный лейб-медик Рожерсон, любитель ливреток и тончайшего табаку, высокий, сухой, с важностью носивший по два пожалованных перстня на каждой руке, сказал через месяц, глядя в окно, старательно минуя взглядом глаза Шереметева, что больше петь Параше нельзя.

— Долго? — На лице графа за эти дни отчетливо прорезались морщины, стали заметны отеки под глазами.

— Никогда. Совсем.

Николай Петрович попробовал улыбнуться, превратить все в шутку, может быть, это излишняя забота…

— Час пения — год жизни… — поднял палец Рожерсон, чтобы привлечь внимание к своим словам, и его выпуклые водянистые глаза омрачились печалью. Он любил пение Прасковьи Ивановны, посещал все ее концерты в Фонтанном доме, и давно ему не нравился яркий румянец на ее худых щеках…

— Я вызову профессоров из Германии…

— Новые легкие ей никто не поставит…

Старый лейб-медик пояснил, что певица себя не щадила, и одного толчка не хватало, чтобы болезнь вспыхнула факелом…

— На грудь матушки-природы отпустите ее, на кумыс, в степи. — Он всегда мало прописывал декоктов и кровопусканий, веруя больше в правильное питание и чистый воздух…

Граф не сразу пришел к Параше. Он долго ходил по зимнему саду, с раздражением смотрел на зеленые деревья, цветы, благополучные, сочные, и думал, что отдал бы все свое состояние, чтобы болезнь Параши исчезла, как дурной сон. Он не знал, что сказать ей, как посмотреть в глаза. Она уже поговаривала о репетициях, много читала, смотрела ноты, наигрывая на гитаре, и он боялся ее отчаянья.

— Какая скучная болезнь — оберегать свое здоровье, — встретила она его нежной и доверчивой улыбкой, — но от радости не умирают, я нынче такая счастливая, что даже у диких людей на Севере не замерзла бы…

Через несколько дней ее перевели в новые покои. Она поняла, что ее мечты о самостоятельной жизни наивны. Цепочку с нее сняли, а клетка осталась, дорогая, раззолоченная. Но держали теперь ее не прутья ажурные, а странное сложное чувство к графу. Тут была и жалость, и страх за него, и благодарность. Ей казалось, что он пропадет без нее. Это она почувствовала, когда увидела его глаза, очнувшись, и ужаснулась не за себя, за него — он постарел на двадцать лет в ту ночь…