На берегах Сены - [2]

Сегодня — совсем особенный день. Сегодня мой первый бал. Первый настоящий бал, на который я поеду.

Ведь в Петербурге я ходила пешком на балы — в валенках, проваливаясь по колени в снежные сугробы, держа в руках мешок с моими летними туфлями — бальных у меня там, конечно, не было, как и собственного бального платья — я ограничивалась платьями моей покойной матери, правда, парижскими, наскоро подшитыми и неумело суженными мною самой. А тут я впервые еду на бал — в специально сшитом для этого случая белом шелковом платье с большим вырезом, широченной юбкой и туго-натуго перехваченной талией, причесанная парикмахером по-бальному, с тюлевым бантом в волосах, в парчевых бальных туфельках. Еду, правда, не в карете, а в такси, на котором заедут за мной.

Николай Оцуп и мой петербургский знакомый Борис Башкиров, «полупоэт», как мы называем «пишущих стихи без достаточных на то оснований».

Еду, тоже как полагается, слегка взволнованная, в самом праздничном настроении — ведь первый бал своего рода событие в молодой жизни, и, хотя я уже два года жена Георгия Иванова, я чувствую себя почти дебютанткой.

И вот я на балу. И меня тут сразу охватывает разочарование. Нет, опять «всё не то и не так». Наши балы в Петербурге были совсем другие — в них было что-то великодержавное, какое-то трагическое величие и великолепие.

В огромных колонных залах черномраморного особняка графа Зубова на Исаакиевской площади, нетопленных и тускло освещенных, мы, щелкая от холода зубами, танцевали и веселились до упаду, до головокружения. Помню, на одном из этих балов, зимой 1920 года, кто-то из присутствующих долго добивался у всех — где здесь можно раздобыть вино? И на ответ, что здесь никакого вина нет и не было, недоуменно развел руками, указывая на меня:

— А где же тогда эта девушка клюкнула? Ведь без вина такой веселой не будешь!

А здесь все мелко и плоско, на всем какой-то налет мелкобуржуазности, мелкотравчатости. Все очень прилично и чинно и должно, казалось бы, нравиться — и оркестр, и сияющие люстры, как в зеркале, отражающиеся в навощенном паркете, и кусты цветов в кадках, и буфет в глубине зала с батареей бутылок, тортами, пирожными и сандвичами. А вот мне не нравится, совсем не нравится. Я, оглядевшись, даже начинаю испытывать мне малознакомую скуку.

Но, хотя бал и не оправдал моих надежд, чувство разочарования и скуки растаяло, как только я начала танцевать, и мне снова стало весело. Не так, как там, но все же весело. Я даже нахожу, что здесь забавно. Конечно, хуже, чем в Петербурге, но по-своему, по-берлински, — хорошо.

А меня, я это сознаю, просто грызет тоска по родине. Отсюда и мое недовольство всем и вся.

Здесь много знакомых петербуржцев, много писателей и поэтов, мне известных только по именам. Оцуп, приехавший в Германию раньше меня, знакомит меня с ними — с А.Толстым, с Минским, с Эренбургом.

В перерыве между двумя танцами ко мне подходит Башкиров.

— Здесь Игорь Северянин. Хотите познакомиться с ним?

— Игорь Северянин? Хочу! Очень хочу! Покажите, где он. Я его никогда не видала. Даже на фотографии. Где он?

— Вон там, в углу за третьим столиком, — указывает мне Башкиров, — со своей женой-принцессой, как он ее называет, хотя эта чухоночка совсем и не похожа на принцессу. Видите?

За третьим столиком действительно сидит скромная молодая женщина, вовсе не похожая на принцессу, в темном платье с длинными рукавами, просто, по-домашнему причесанная и даже не напудренная — нос ее предательски поблескивает. Рядом с ней долговязый брюнет в длиннополом старомодном сюртуке. Черты его большого лица так неподвижны, что кажутся вырезанными из дерева. Он держится прямо, высокомерно закинув голову. Весь он какой-то чопорный, накрахмаленный, как его непомерно высокий, подпирающий подбородок воротник. Таких не только в Берлине, но и в Петербурге уже не носят.

Он сидит молча, с напряженно-беспокойным видом путешественника, ждущего на вокзале пересадки, и явно чувствует себя здесь совсем не на своем месте. Никто не обращает на него внимания. Никто как будто не знает, кто он.

Неужели это на самом деле Игорь Северянин? Тот самый «гений Игорь Северянин», гордо провозгласивший о себе:

Нет, совсем не таким я представляла себе «принца фиалок».

— Я пойду, скажу ему. Подождите тут. Я сейчас приведу его.

Башкиров отправляется за Северяниным, а я стою у стены и жду.

Я вижу, как Башкиров, подойдя к Северянину, что-то говорит ему, и тот отрицательно качает головой, не двигаясь с места.

Башкиров возвращается ко мне, смущенный и растерянный.

— Представьте себе, он заявил, что привык, чтобы женщины сами представлялись ему, а он ходить знакомиться с женщинами не согласен. Ни в коем случае!

— Вот какой важный! Ну и Бог с ним. Обойдусь без знакомства с гением Игорем Северяниным.

И я, даже не взглянув в его сторону, иду танцевать с пригласившим меня очередным партнером. Я танцую и больше не думаю о Северянине до самого конца бала, когда передо мной, уже уезжающей, в холле неожиданно появляется он сам в сопровождении Башкирова.

В потоке литературных свидетельств, помогающих понять и осмыслить феноменальный расцвет русской культуры в начале XX века, воспоминания поэтессы Ирины Одоевцевой, несомненно, занимают свое особое, оригинальное место.Она с истинным поэтическим даром рассказывает о том, какую роль в жизни революционного Петрограда занимал «Цех поэтов», дает живые образы своих старших наставников в поэзии Н.Гумилева, О.Мандельштама, А.Белого, Георгия Иванова и многих других, с кем тесно была переплетена ее судьба.В качестве приложения в книге пачатается несколько стихотворений И.Одоевцевой.

Сборник художественной прозы Ирины Одоевцевой включает ранее не издававшиеся в России и не переиздававшиеся за рубежом романы и рассказы, написанные в 1920–30-е гг. в парижской эмиграции, вступительную статью о жизни и творчестве писательницы и комментарии. В приложении публикуются критические отзывы современников о романах Одоевцевой (Г.Газданова, В.Набокова, В.Яновского и др.). Предлагаемые произведения, пользовавшиеся успехом у русских и иностранных читателей, внесли особую интонацию в литературу русской эмиграции.

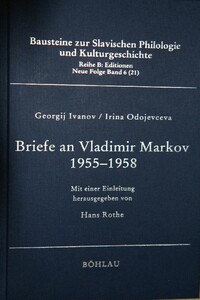

Переписка с Одоевцевой возникла у В.Ф. Маркова как своеобразное приложение к переписке с Г.В. Ивановым, которую он завязал в октябре 1955 г. С февраля 1956 г. Маркову начинает писать и Одоевцева, причем переписка с разной степенью интенсивности ведется на протяжении двадцати лет, особенно активно в 1956–1961 гг.В письмах обсуждается вся послевоенная литературная жизнь, причем зачастую из первых рук. Конечно, наибольший интерес представляют особенности последних лет жизни Г.В. Иванова. В этом отношении данная публикация — одна из самых крупных и подробных.Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-x гг.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Из книги Диаспора : Новые материалы. Выпуск V. «ВЕРНОЙ ДРУЖБЕ ГЛУБОКИЙ ПОКЛОН» . Письма Георгия Адамовича Ирине Одоевцевой (1958-1965). С. 558-608.

Настоящая публикация — корпус из 22 писем, где 21 принадлежит перу Георгия Владимировича Иванова и одно И.В. Одоевцевой, адресованы эмигранту «второй волны» Владимиру Федоровичу Маркову. Письма дополняют уже известные эпистолярные подборки относительно быта и творчества русских литераторов заграницей.Также в письмах последних лет жизни «первого поэта русской эмиграции» его молодому «заокеанскому» респонденту присутствуют малоизвестные факты биографии Георгия Иванова, как дореволюционного, так и эмигрантского периода его жизни и творчества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.