На Алтае - [3]

Что касается зверей, то около Сузуна держится много волков, реже попадает лисица и еще реже — медведь, рысь, росомаха, зато вдоволь живет мелких грызунов и хищников, как например, хорьков, горностаев, ласок; водится немало барсуков, но белки немного, а диких коз, маралов (изюбров по восточно-сибирски), лосей (сохатых) нет вовсе. Судя по этому перечню, все-таки дичи и, как видите, дичи весьма разнообразной, достаточно для любого охотника.

Все то же, в большем или меньшем количестве, живет в Салаирском крае, в окрестностях Барнаульского и Павловского заводов. Колебания в количестве и разнообразии помянутой дичи незначительны и приходится только сказать, что в Салаирской «черни» живет множество рябчиков, глухарей и пропасть медведей, а около Барнаула — масса дупелей, тетеревей и зайцев.

Русаков же на Алтае нет вовсе, тут один обыкновенный беляк. Но удивительнее всего то, что в таком обширном крае нет вальдшнепов. Они встречаются здесь крайне редко и составляют для охотника лакомый кусочек, тогда как в окрестностях Томска, находящегося от Барнаула всего в 400 верстах, вальдшнепы бывают не только весною и осенью пролетом, но и плодятся.

В южной части Алтая многие крестьяне и зверопромышленники держат прирученных маралов при домах и заимках (хуторах) в особо устроенных маральниках и пользуются, как в Забайкалье, весенними рогами самцов, которые отправляют большими партиями на продажу в Кяхту. Но на Алтае эти рога не носят название «пантов», а зовутся просто маральими рогами.

Интересно, что мараловодство, как торговый промысел, на Алтае получил свое начало только в 1860 году в деревне Фыкалке бывшей Инородческой управы, а ныне Бухтарминской крестьянской волости. Первый опыт был сделан братьями Шараповыми. Отсюда мараловодство пошло дальше и в 1882 году было уже в деревне Шебалино Алтайской волости и в Чечулихе Ануйской волости; тут у крестьянина Фомина состояло уже до 40 маралов, а в Верхне-Бухтарминской волости в 1887 году насчитывалось до 220 штук, и в Нарымской, у 20 домохозяев, было уже 164 марала.

Маральи рога сбываются китайцам. Их везут с южного Алтая в Кяхту на почтовых, а, как известно, расстояние такой доставки выражается почти в трех тысячах верст, — значит, стоит овчинка выделки.

И по сведениям оказывается, что бийские купцы покупают маральи рога из первых рук по 5–7 и 9 рублей за фунт, а продают китайцам уже по 20–30 и более рублей за ту же единицу веса. Если принять средний вес рогов в 20 фунтов, стоимость их будет весьма солидная, — значит, есть из-за чего и потрудиться!..

Кажется странным, почему алтайцы не доставляют в Китай маральи рога через Бийск той горной дорогой, которая прошла по хребтам в Кобдо, для меновой торговли, разрешенной еще в 1803 году, когда в Бухтарме учреждена была таможня? На этот вопрос многие торговцы отвечали так: «Путь этот очень неудобен, хотя и короче, а кобдинцы рогов не берут, потому ли, что не знают в них толку, оттого ли, что доставлять им рога в Пекин, через всю среднюю Азию, невозможно».

Для маральников звери добываются обыкновенно маленькими, различными способами, кто как может и как сумеет, или перекупаются у мараловодов. Содержать их надо большой навык и знание — как, когда и что делать, иначе они нередко погибают или, соперничая между собою, увечат друг друга, что и бывает преимущественно осенью, когда маралы начнут «гнаться» (течка). Поэтому опытные содержатели маральников заранее отделяют самцов-производителей с матками от подростков, а тем более от равносильных по возрасту маралов. Для таких гаремов необходимо строить плотные высокие заборы, иначе самцы, видя своих соперников, постоянно беснуются, «яруются» и при малейшей возможности перескакивают на драку, которая никогда добром не кончается. Поединки маралов ужасны, и они редко остаются после страшной потасовки живыми. Это своего рода дуэль на жизнь или смерть.

Оплодотворенные самки перед отелом тоже отделяются и наблюдаются хозяевами, как и домашняя скотина.

Надо заметить, что маралы ежегодно меняют рога и, сбрасывая их в начале зимы, к весне получают уже новые; вот эти молодые рога и спиливаются хозяевами около половины июня, для чего самцов-рогачей загоняют в особо устроенные узкие стойла.

Содержатели маральников в случае надобности перекупают друг у друга производителей, нередко за дорогую цену или за условленную плату подпускают своих маток для случки, или же приобретают молодых самцов или самок, смотря по надобности. Так, например, в вышепоименованных деревнях самцы продаются между хозяевами маральников от 75 до 200 рублей, а самки от 15 до 40 рублей за штуку. Такая цена превосходит почти в шесть или семь раз стоимость местной лошади.

Из шкур маралов делают превосходную замшу, которая и обрабатывается тут же, на заводе в селе Алтайском, и ценится довольно дорого.

Словом, ведение мараловодства — это особая специальность, требующая большого знания дела, особенно при снимании мягких рогов и уменьи сохранить их от порчи, чтобы не проквасить заключающейся в мягких роговых шишках эссенции и не потерять цены. Равно надо уметь снять их вовремя, не передержать рогов на животном. К июлю они уже не годны, потому что их мягкие части (что и ценится) исчезнут, появится окостенелость рога. В предупреждение порчи мягкие рога тотчас после их отнятия легко провариваются в соленой воде или кирпичном чае.

Книга известного русского охотничьего писателя 19 века рассказывает об охотничьих животных и приемах охоты на них. Написанная живым своеобразным языком, книга является не только памятником литературы прошлого века, но и содержит немало полезных для охотника-любителя сведений.Для широкого круга любителей охоты.

А. А. Черкасов известен как автор «Записок охотника Восточной Сибири». Их неоднократно переиздавали, перевели на французский и немецкий языки. Не менее замечательны и его очерки, но они рассеяны по старым журналам.В этой книге впервые полностью собрана забайкальская часть литературного наследия писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

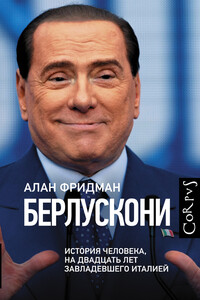

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.