Мраморный лебедь - [64]

Он наливает в стакан с серебряным подстаканником и вдергивает в себя кипяток, – так мог бы свариться пассажир плацкартного вагона после двух суток портвейна и неудержимых объятий на откидном сиденье в тамбуре с женщиной, которая все два дня пьет вместе с ним, чтобы забыть об измене ненавистного мужа, застигнутого с ближайшей подругой.

– В сущности… – начинает он, отдышавшись, и тараканы на его лице уходят вбок, – в сущности… – продолжает он облегченно ошпаренным ртом и принимается придумывать имена котятам.

Самсон и Далила

Ножницы проснулись лунной ночью. Латунный тусклый свет уже был у окна, он продел сквозь стекло руки и начал шарить в комнате, будто комната была черным чехлом, в котором руки вслепую перематывали фотопленку: предметы начинали выступать и прорисовываться.

Ножницы встали. Они смотрели на руки тусклого света, продетые сквозь стекло; ножницы думали о том, что так же и в них, в их лица, входили пальцы, протыкая глаза, губы, нос – незаметно, как незаметно лунный свет калечил оконное стекло.

Все напоминало о беде. Даже луна на ущербе была схожа с их лицами, от которых остались только овалы, давно подстроившиеся под пальцы швеи. В эти дыры для пальцев швеи, в неуловимые лица ножниц, фотограф южного прищура мог бы вставлять любые белозубые улыбки и любые лучащиеся взгляды, но до этого пока не дошло.

Ножницы сжали ноги так, что лязгнул воздух, и пожалели о том, что между ними не оказалось какой-нибудь материи, какой-нибудь шелковой ткани, которая рассыпалась бы пеплом лиловых лепестков, брошенных им под ноги. Или могла бы швея им шею курицы подставить, и они, примерившись, взлетели бы и приземлились с окровавленными ляжками – в жалкой куриной крови.

Они сжали ноги и встали на острые носки, и были так близко друг к другу, что двоились, хотя обычно спали откинувшись, и каждый посматривал на свою нерасторжимую половину искоса, и шуруп, отвечавший нарезкой за их соединенность, входил в них глубже возможного, проклиная сиамскую эту любовь, не принесшую ему ни счастья, ни покоя.

Ножницы смотрели в окно и мечтали об одиночестве. И тот, чье лицо было крупнее и мужественнее, повторял, оттягивая носок:

А та, чье лицо было милее и женственней, бормотала:

Встреча

– Чуть что, она мне сразу говорит: «Мама, там опять крыса, видишь там крыса!» – «Что ты, деточка, это кошка», – успокаиваю я ее.

– А там кошка?

– Никакой кошки нет, но ей кажется, что крыса. Я хочу сбить ее с толку.

– А с кошкой что?

– Я бы хотела, чтобы у меня была кошка, сердце очень болит из-за того, что ей мерещатся крысы…

– Я никогда в жизни не видела крысы, никогда…

– Это, знаешь, было. Серая дождливая крыса и серый дождливый бак, и я ее забыла отвезти в детский сад. В кино с балкона на нее упала крыса, прямо на грудь, как осенний лист… Я говорю: «Доченька, это птица!». Я говорю: «Доченька, это таракан!».

– Ах! Сколько у тебя всего!

– Есть летучие тараканы. Они идут, переваливаясь, по ступеньке, потом взмахивают крыльями и тяжело вспрыгивают на следующую. Потом идут, идут и вспрыгивают, идут, идут и вспрыгивают. Старые, с одышкой, толстые.

– Почему ты плачешь? Они что, больше тапка? Их нельзя тапком убить?

– Можно. Я им говорю: «Здесь я живу, и вы здесь жить не будете!». И убиваю их всех.

– Тараканов?

– Смотря что я ей сказала, когда она мне сказала: «Мама, там крыса!». Например, птицу.

– Птицу можно выпустить в окно.

– Нельзя. Птица, залетевшая в окно, – к смерти.

– Мне в окно однажды стучала синица, а я, не зажигая света, отвечала: «Войдите! Войдите!». А она все равно: «Тук-тук, тук-тук!».

– И ведь никто не вошел, да? Зачем ты плачешь? Ты же видишь, я перестала плакать. Крыс ведь никаких не существует.

– Не знаю. Если бы у меня была дочка, то стала бы наркоманкой, так бы я ее любила.

– А я так и любила, но ей всюду мерещатся крысы.

– А я бы дала ей ложку и сказала: «Хочешь, можешь мне глаза этой ложкой выковырять!».

– Не нужно так говорить детям.

– Я не знаю. Мне бы хотелось. Или хотя бы мужа. У меня только один мужчина был, но он разделся, а у него везде растут папилломы, большие, коричневые, на шеях таких, и он боится их срезать, а так тоже ничего нельзя, все обвешано этими папилломами. И волосы везде растут, и среди них папилломы.

– Может быть, тебе показалось?

– Ведь у меня никого больше не было. И уже не будет.

– Не известно. Жизнь – это дареный конь, ему в зубы не смотрят. Хлоп – в следующий раз – упадут с мужчины штаны, а там, как в голод, две белые буханки попы, свежие, мягкие, как в блокадном Ленинграде… Пойдем дальше… Смотри, это наше все: Александр Сергеевич Кафе Пушкин, зайдем.

– Я не могу есть. Я похожа на разбухший в воде труп.

– О-о-о!

– В нескольких местах кожа лопнула, показалось исподнее прожилок; воробей схватил одну вену и тянет ее, упираясь ногами в подглазье и, как гребец в ладье, откидывается назад.

– Есть такие резиновые куклы для любви. Но они совершенно холодные. Я об этом думаю, чтобы забыть мужа.

Роман «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны» — детектив, скорее даже триллер, где смерть стоит на пути почти всех героев. Толчком к кровавым событиям становится выход романа малоизвестного писателя «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны». Роман лежит без движения в магазинах целый год, и вдруг его покупают восемь читателей. Есть ли между ними какая-то связь? Что их заставило сделать эту покупку? Писатель, страдающий всю жизнь от непонимания и всем пожертвовавший литературе, решает разыскать восьмерых покупателей его книги и, возможно, почитателей его таланта.

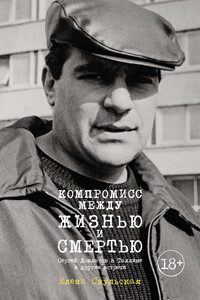

Компромисс между жизнью и смертью возможен, когда создается талантливый литературный памятник, позволяющий читателю лично и близко познакомиться с Сергеем Довлатовым, поболтать с ним и почитать его письма, встретиться с Алексеем Германом, посидеть за одним столом с Валерием Золотухиным и другими выдающимися людьми, с которыми судьба сводила известную писательницу, поэта и прозаика, финалиста «Русского Букера», лауреата Международной «Русской премии» и других литературных наград Елену Скульскую. Эти мемуары уникальны не только своими героями: благодаря бескорыстию и юмору автора, глубине понимания, абсолютному слуху и памяти, умеющей отбирать главное, книга создает неповторимый портрет последней трети минувшего века.

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

С каждым новым романом превосходный стилист, мудрец и психолог Андрей Дмитриев («Закрытая книга», «Дорога обратно», «Поворот реки», «Бухта радости») сокращает дистанцию между своими придуманными героями и реальными современниками. В «Крестьянине и тинейджере» он их столкнул, можно сказать, вплотную – впечатление такое, что одного («тинейджера») только что повстречал на веселой Болотной площади, а другого («крестьянина») – в хмурой толпе у курской электрички. «Два одиноких человека из параллельных социальных миров должны зажечься чужим опытом и засиять светом правды.

«В тени старой шелковицы» – первая художественная книга журналиста Марии Дубновой. Это беллетристика, но здесь нет вымышленных фамилий и имен, это подлинная, длиной в сто лет, история семьи автора. В этой семье никто не боролся с режимом, люди, как могли, пытались выжить в тяжелейших условиях: голодали, прятались от погромов, делили квартиры, пели, отмечали еврейские праздники. Отправляли передачи в лагерь и навсегда переставали молиться, потеряв детей. У них был трудный быт и четкое представление о счастье: когда все живы, не голодны и не в тюрьме.