Московское царство - [3]

Ослабление этой власти значительно. Резко сужен круг возможных задача ее деятельности, падает авторитет Владимирского центра. Последней яркой вспышкой его энергии была деятельность Александра Невского – боевая в обороне западных областей от шведов и ливонских немцев, полная политической выдержки и осторожной покорности в отношении к татарам. При нем организуется «татарское иго»: сбор дани с русского «улуса», верховная власть хана над русскими князьями. Русско-татарские отношения входят в некоторую норму, укладываются в определенное русло. Признание власти хана над Русью связано с утверждением ханскими ярлыками княжеской власти, которое дало князьям возможность стать посредниками между Ордой и Русью, взять в свои руки сбор дани и уплату татарского «выхода», вытеснить непосредственное вмешательство татарских властей в управление русскими областями. В этих новых условиях постепенно возрождается политическая жизнь Великороссии. И снова на очереди вопрос о центре этой жизни, который объединил бы ее силы и интересы. Владимир не оправился от пережитой общей катастрофы. Даже руководство внешними отношениями Великороссии – сношениями с Ордой и обороной границ – ускользает из рук Владимирских великих князей. «Знать Орду» становится самостоятельным правом отдельных местных правителей. Отношения к враждебным соседям ложатся всей тягостью на пограничные области Великороссии, вызывая их на самостоятельную организацию местных сил и политическую деятельность. Давление этих нужд самообороны создало более крупное значение, среди княжений северо-восточной Руси, областных «великих княжений» Тверского, Рязанского, Нижегородского. Между ними словно поделились внешние отношения Великороссии. Тверь берет на себя, ради местных своих интересов, борьбу с Литвой, защиту Новгорода, поддержку западных торговых и культурных сношений. Рязань обороняет свои пределы от беспокойного степного соседства, отстаивая для русских поселений южные границы лесной полосы в бассейны верхнего Дона. Восточная окраина Великороссии только к середине XIV века оправляется от глубокого упадка. Центром ее возрождения стал Нижний Новгород, стянувший к себе обломки прежнего Суздальского княжения, ради борьбы с немирными инородцами и поволжскими татарами за торговые и колонизационные пути. Но все эти окраинные силы не могли – в своем обособлении – справиться с выпавшими на их долю задачами. Непосильное боевое положение заставляет их оглядываться на области центральной Великороссии, искать в них опоры. Традиции объединения в одном великом княжении живут с новой яркостью в популярной памяти великих князей Всеволода III и Александра Невского. В самом начале XIV века тверской князь Михаил Ярославович делает судорожную попытку оживить их реально. Он ищет союза с руководящими общественными силами – митрополичьей кафедрой, нашедшей во Владимире новое убежище, и великокняжеским боярством стольного Владимира, принимает титул «великого князя всея Руси», пытается захватить власть над главными пунктами Великороссии – Великим Новгородом и Нижним Новгородом, Владимиром, Переяславлем, Костромой. Попытка разбита сопротивлением Москвы и Великого Новгорода. Рязань слишком слаба для таких покушений: но она жмется к северу, к Оке, берега которой долго будут служить главной линией обороны от южной опасности, пытается удержать опорные пункты и за Окой, но теряет Коломну и друге заокские волости, беспощадно отнятые Москвой. Нижегородские великие князья ищут, подобно тверским, углубления и расширения своей силы в захвате великого княжения всея Руси, но их ждет полная неудача. И Тверь, и Рязань, и Нижний только форпосты Великороссии. Организатором ее нового объединения, которое снова связало разрозненные нити великорусских внешних отношений и сплотило заново Великороссию в одно политическое целое, явился Московский князь, ставший, со времен Ивана Калиты, великим князем всея Руси.

Историческая роль Москвы определена, прежде всего, этим ее политико-стратегическим значением. Неизбежное боевое напряжение на три фронта усиливало центростремительные тенденции ее политической организации, построенной на подчинении всех общественных сил и всех средств страны властному, неограниченному распоряжению центрального великокняжеского правительства. Конечно, такой строй властвования был создан длительной и упорной борьбой. Эта борьба за власть над Великороссией нашла в Москве новый центр и опорный пункт, более крепкий и устойчивый, но недаром сознавалась московскими князьями, как борьба за великокняжескую «старину» , за углубление и полное осуществление стародавних притязаний старейшины – главы всей группы братьев-князей русских на патриархальную власть «в отца место». Книжники-летописатели были, по своему, правы, когда выдвигали Александра Невского или Всеволода III, а в более далеком прошлом Владимира Мономаха, как предшественников тех же тенденций сильной великокняжеской власти.

Но только с XIV века и, притом, в пределах северной Руси, в этнографически-великорусской области сложились условия, необходимые для твердой реализации политического единства. Население сплочено в этой области соседством враждебных племен и организованных боевых сил, утратило свободу переселенческого движения, которое делало, в колонизационном процессе Восточно-европейской равнины, подпочву старой Руси такой зыбкой, вынуждено к территориально-политическому самоопределению и к упорной борьбе за «рубежи» - границы своей территории. На западе – наступление шведов на новгородские волости, ливонских немцев на Псков, и, главное, Литовско-русского государства к востоку, а на южных и восточных пределах борьба с татарами и восточно-финским инородческим миром держат великорусские силы в непрерывном напряжении и постепенно сплачивают их ради самозащиты и достижения большей свободы торговых, промысловых и колонизационных путей, необходимых для обеспечения основ народно-хозяйственного быта. После первых вспышек еще в XIII веке, со времен сына Калиты великого князя Семена Ивановича началась вековая борьба Руси с Литвой, при Дмитрии Донском – борьба с татарскими царствами: исконная задача великорусской княжеской власти – оборона Новгорода и Пскова от «немцев» - шведов и ливонцев – требовала ее силы под страхом потерять связь с торговыми городами, которая питала высшие экономические и культурные интересы Великороссии, а методическое, последовательное наступление русской колонизации на финский северо-восток манило промысловыми выгодами, требуя деятельной организующей поддержки.

Предлагаемая работа — часть первого тома «Лекций по русской истории», прочитанных автором в 1904—07 гг. При перепечатке издатель снял главы 1—4, посвященные судьбе Великого княжества Киевского и Великого княжества Галицкого (в результате пятая глава книги Преснякова в нашем издании стала первой). Издатель также поставил свыше 100 иллюстраций, которых у автора вообще не было.Историю Великого княжества Литовского профессор Пресняков рассматривал с позиций западнорусизма. Несмотря на это, его книга сохраняет ценность за счет детального рассмотрения социально-правового устройства ВКЛ и проблем, связанных с заключением Кревской (1386), Городельской (1413) и Люблинской (1569) уний между ВКЛ и Польским королевством.

Книга видного, но неоправданно забытого сегодня русского историка Александра Евгеньевича Преснякова (1870—1929) представляет собой часть его фундаментального труда о становлении единого Русского государства в период после монгольского нашествия. Огромный массив исторических документов раскрывает множество неожиданных интересных сторон этого длительного и непростого процесса.

В этой книге А.Е. Преснякова (1870–1929) продолжается рассмотрение непростого процесса становления единого Русского государства с центром в Москве, отношений с Рязанским и Нижегородским великими княжествами, политики преемников Ивана Калиты и крушения удельно-вотчинного строя.

В книге впервые публикуются лекции выдающегося русского историка А. Е. Преснякова (1870–1929), прочитанные в Санкт-Петербургском университете в 1910/1911 и 1911/1912 учебных годах. Они посвящены истории Северо-Восточной Руси и Московского государства. Книга важна как с исторической, так и с историографической точки зрения, поскольку освещает существенный этап в научной эволюции автора и развитии российской исторической науки. Предназначена для специалистов по истории Древней Руси и всех интересующихся отечественной историей.

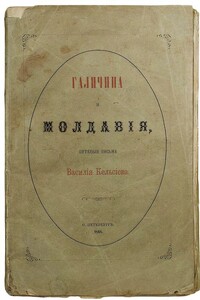

Перед вами мемуары Василия Ивановича Кельсиева, написанные в виде путевых писем из Западной Руси, где он в качестве журналиста в 1866-67 годах собирал материал об образе жизни жителей бывших русских земель. Биография самого Кельсиева настолько богата событиями, что достойна стать сценарием для приключенческого кинофильма. Обладая необыкновенным даром к освоению языков, он общался со всеми слоями населения тех мест, в которые заносила его судьба. Его интересовал не только быт, но и взаимоотношения народностей, различия в языках и религиях.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.