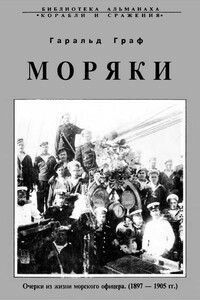

Моряки. Очерки из жизни морского офицера, 1897–1905 гг. - [98]

Исполнять ревизорские обязанности на корабле Графу пришлось недолго – по воле случая ему довелось пропутешествовать с полным чемоданом золотых монет из Порт‑Саида до Сайгона. Лишь 3 апреля в бухте Камранг он попал на свой транспорт. До Цусимы оставалась менее полутора месяцев…

В один из моментов дневного сражения 14 мая 1905 г. транспорт попал под огонь броненосных крейсеров К. Камимуры и получил серьезные повреждения. Автору при описании перипетий боя удалось передать напряжение и беспомощность экипажа огромного транспорта, бессильных что‑либо предпринять перед лицом прекрасно вооруженных кораблей врага. Наступившие сумерки скрыли беспомощное судно от атак многочисленных миноносцев. Командир проложил курс вдоль японского берега, на север. Вскоре стало ясно, что с поступлением воды справиться не удастся, переборки не выдержат напора. Днем 15 мая пришлось на шлюпках свезти команду на берег, вскоре после чего корабль пошел на дно. Начались грустные дни семимесячного плена, за которыми последовало впечатляющее путешествие по охваченной революционными беспорядками Сибири.

23 января 1906 г. мичман Гаральд Карлович Граф вернулся в Петербург. На этом заканчивается данная книга мемуаров. Необходимо сказать, что автор, записывая в конце 20‑х гг. свои воспоминания о событиях более чем четвертьвековой давности, не был уверен, что все данные им характеристики упомянутых в книге людей понравятся как им (если они еще были живы), так и их знакомым, родственникам и сослуживцам. К тому же некоторые из персонажей книги остались в Советском Союзе, и лишнее упоминание о них могло им повредить. Не желая отказываться от возможности давать эмоциональные характеристики знакомых, автор сократил все фамилии до одной первой буквы. В одном же случае он даже и ее изменил. Речь в том эпизоде шла о беспробудном пьянстве на «Иртыше» одного из офицеров, который в припадке белой горячки рубил палубу собственной саблей.

При первом переиздании книги на родине, в 1997 г., была предпринята робкая попытка раскрыть некоторые наиболее очевидные фамилии. Конечно же, многие читатели того издания предприняли собственные изыскания. Не удержался и я. Мне просто повезло чуть больше – будучи сотрудником Российского государственного архива военно‑морского флота я мог использовать для этого подлинные документы того времени: послужные списки, вахтенные журналы, аттестации, приказы и т. д. Работа выполнялась просто для себя. Теперь, благодаря издательству «Вече», сведения удалось донести до читателей. Не на все вопросы удалось найти ответ, но ведь поиск не заканчивается никогда!

При подготовке нынешнего переиздания было принято решение дополнить книгу некоторыми хронологическими уточнениями, т. к. автор обычно не указывал, в каком году происходило то или иное событие, и местами запутывал не только читателей, но и себя.

Описание последующей службы Гаральда Карловича находим в другой книге мемуаров – «Императорский Балтийский флот между двумя войнами»[102]. За границей она не печаталась, и только в 2006 г. была опубликована в С.‑Петербурге. Сын автора, Владимир Георгиевич, давший согласие на публикацию, немного не дожил до выхода в свет последней части (по времени издания) из мемуарной тетралогии отца.

Итак… После нескольких интересных, но небольших плаваний 1906 года Граф получил новое назначение – вахтенным начальником нового минного крейсера «Доброволец». Почти годичной службе на этом корабле посвящено немало ярких страниц книги. В эти месяцы рождался Отряд минных крейсеров, из которого, благодаря титаническим усилиям капитана 1‑го ранга Николая Оттовича фон Эссена, будущего адмирала, удалось создать ядро возрождавшегося Балтийского флота и особую, «эссеновскую» школу личного состава.

12 сентября 1907 г. Г.К. Граф успешно сдал вступительные экзамены в Минный офицерский класс. В течение следующего года он вместе с товарищами осваивал химию, электротехнику, подрывное дело, устройство мин заграждения, торпед, радиотелеграфа и еще много необходимых для судовых минных офицеров премудростей. После знакомства с теорией началась практика. Навыки осваивались на учебном судне «Николаев» (8 мая – 28 августа 1908 г.), затем до 15 сентября Граф плавал вахтенным начальником минного заградителя «Волга», которым командовал заведующий обучением в Минном офицерском классе капитан 2‑го ранга В.Я. Ивановский – его будущий тесть. А 17 сентября циркуляр Главного морского штаба сообщил для сведения список успешно окончивших курс Минного офицерского класса, все они были зачислены в минные офицеры 2‑го разряда.

На плавающий флот Граф возвращался лейтенантом – приказ о его производстве вышел в период обучения в классе, 6 декабря 1907 г. Очередным кораблем в карьере стал минный крейсер «Трухменец», «исправляющий должность» старшего офицера которого Гаральд Карлович был назначен циркуляром штаба Кронштадтского порта от 20 сентября 1908 г. Как подробно описано в мемуарах, служба на нем оказалась почетной – охрана императорской яхты «Штандарт», – но непродолжительной. Уже в конце октября последовало новое назначение – младшим минным офицером только вступившего в строй, но спешно отправляемого в Средиземное море крейсера «Адмирал Макаров». На этом корабле Граф служил с 27 октября 1908 г. по 23 апреля 1909 г. В эти полгода спрессовалось многое – плавание вокруг Европы в Средиземное море, освоение новой, нередко капризничавшей техники, обучение корабельных гардемарин, посещение интересных портов и городов, наконец – оказание помощи жителям разрушенного землетрясением итальянского города Мессина. Не так давно мы отметили 100‑летие тех страшных событий, а в июне 2012 г. в Мессине был открыт памятник русским матросам. И так получилось, что одно из наиболее обстоятельных мемуарных описаний героических усилий моряков по спасению пострадавших принадлежит перу Г.К. Графа.

Предлагаемая вниманию читателей книга Гаральда Карловича Графа (1885–1966), старшего офицера эскадренного миноносца «Новик», капитана 2-го ранга, участника Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, эмигранта с 1921 года, является первой частью его большого труда — «На „Новике“. Балтийский флот в войну и революцию», изданного в Германии в 1922 году. Успех «Новика» был феноменален, тираж быстро разошелся, при этом одна часть его была вывезена в РСФСР, а другая прочно осела в частных и общественных библиотеках русской эмиграции.

В среде русской эмиграции Гаральд Карлович Граф (1885–1966) был известен не только как бывший старший офицер эскадренного миноносца «Новик», капитан 2-го ранга, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, но и как автор знаменитой книги «На “Новике”. Балтийский флот в войну и революцию», изданной в Германии в 1922 году. Успех книги был феноменален. Ее читали обыватели, бывшие офицеры русской армии и флота, великие князья, либералы русского зарубежья. Читали даже преподаватели советских военных академий и работники ОГПУ по долгу службы…В предлагаемом издании читатель познакомится со второй и заключительной частью труда Г.К.

Гаральд Карлович Граф родился в Санкт-Петербурге 29 декабря 1885 года. В 1897 году он поступил в Морской кадетский корпус. Последующий период его жизни вплоть до возвращения из японского плена подробно описан в настоящей книге и не требует специального освещения. После возвращения из плена Г.К.Граф служил на Балтике. В 1908 году он совершил заграничное плавание на крейсере “Адмирал Макаров”, а в 1913 г.( будучи уже опытным офицером, закончил военно-морское отделение Николаевской Морской академии.Вскоре после начала 1-й мировой войны он получил назначение на эскадренный миноносец “Новик”, на котором прослужил в должностях минного, а затем старшего офицера вплоть до кровавых событий марта 1917 года в Гельсингфорсе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.