Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия - [3]

Значимость формы осознается и на уровне восприятия произведения читателем, идея сотворчества которого в этой сфере сводится к точно оформленному утверждению В. Xодасевича: «Не пережив форму вместе с художником, нельзя пережить произведение, нельзя его понять. Критик, отказывающийся или не умеющий вникать в форму, отказывается или не умеет по-настоящему прочитать произведение»[26].

Бесспорно, слишком категорично, даже для поры кульминационного момента модернизма «второй волны» в 60-е, Р.-М. Альберес, осмысливая «метаморфозы» романа, утверждает, что роман наших дней устремлен к проблемам эстетическим и проблемам индивидуального видения, но не к метафизическим и нравственным. И в этой перспективе, по мнению Р.-М. Альбереса, «Джойс более значителен, чем Жид, Пруст вызывает больший интерес, чем Бернанос, а Лоренс Дарелл — чем Альбер Камю». Но им затронут «нерв» современного творчества: «романист нашего времени отказывается от значительнейших нравственных проблем в пользу проблем эстетических и ограничивает искусство романа, освобожденного от психологического и нравственного содержания, романными ФОРМАМИ»[27].

Обостренное чувство формы в современном творчестве, пристрастный писательский интерес к ней связан прежде всего с отношением к искусству как к особой эстетической реальности, где чувство прекрасного, переживание его автором, и читателем в первую очередь вызывается формой. Интуитивно-сознательная необходимость найти образный адекват индивидуальному художническому видению и самосознанию, миропостижению как сложному диалогу писателя со сложной действительностью, полисубъектности писательского «я» и неповторимости состояния души требует особых форм, порождая новаторские искания и эксперименты[28].

Эстетически значимая, форма суть организующее и оформляющее начало в художественном произведении[29]. В общем смысле форма — это преобразование нехудожественного материала (жизненного факта, события, явления, переживания, слова и языка) в художественный. Форма рождается из приема, складывается во взаимодействии приемов[30]. «Прием, — пишет В.Б. Шкловский, — есть то, что превращает внеэстетический материал, придавая ему форму, в художественное произведение»[31]. Бесспорно, прав П. Машре, утверждая, что «говорить об искусстве как приеме еще не означает знать, что оно такое». И аргументирует свою ироническую тезу не менее убедительно. «Не следует, — пишет он, — всецело сосредоточиваться на приеме, как то стремились сделать некоторые из русских формалистов (Шкловский, в частности), необходимо за ним распознать жизненный процесс, вне которого мастерство приема останется самоцельной чистой искусностью»[32].

С точки зрения формы важна жизнь приемов в произведении: их суть, их видоизменение, их взаимодействие — в образовании цельной, индивидуально-конкретной формы данного романного произведения. Поскольку «форма обобщается в системе приемов и способов изображения»[33]. «Роман, — писал еще в конце прошлого века Г. Джеймс в эссе «Искусство прозы» (1884), — живая материя, единая и движущаяся, как любой иной организм, и в ходе его развития будет обнаружена… взаимосвязь всех его частей»[34]. И жизнь приемов в произведении по меньшей мере тройственна: в их «самости», в их взаимоотношениях и в их детерминированном отношении к цельной возникающей форме романа.

Прием как конкретная реальность (бытие) формы охватывает обе сферы материала (и содержания) хyдожественнoго произведения: жизнь и язык в их индивидуальном видении. Ведь в равной мере композиция романа (отбор и организация — расположение явлений жизни) и построение фразы (тот же принцип отбора (выбора) и организации, но уже стилистический) суть способ — художественный прием. Но именно в форме как целом осуществляется совмещаемое единство двух сфер — жизни и языка; именно форма дает им единый эстетический смысл. Но через прием, художественную природу и эстетическую функциональность которого охватывает поэтика, «имманентная самому литературному творчеству, практическая поэтика», понимаемая С.С. Аверинцевым как «система рабочих принципов какого-либо автора, или литературной школы, или целой литературной эпохи: то, что сознательно или бессознательно создает для себя любой писатель»[35]. И — следует акцентировать — претворяя в них — поэтике творчества — художественное сознание своей эпохи[36].

«Произведение искусства в большей степени живо своей формой, а не материалом. Именно структурой, внутренним строением обязано оно исходящему от него тайному очарованию. Это и есть подлинно художественное в произведении…»[37].

В этом рассуждении Х. Ортега-и-Гассет (хотя и убежден в кризисе современного ему романа) отмечает первое свойство этого жанра — форму как источник эстетического в романе. И связывает его со структурностью. Действительно, как пишет В.Д. Днепров, «по самому определению своему форма легче стягивается в единство, в структурную цельность»[38]. Через понятие «структуры» определяют художественную форму и американские теоретики Р. Уэллек и О. Уоррен, которые пишут: «…под «формой» мы будем понимать эстетическую структуру литературного произведения, которая, собственно, и делает его литературой»

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».

Автор этой книги, написанной как захватывающий детектив, задался целью раскрыть имя женщины, которая господствует во всем поэтическом творчестве великого поэта, начиная с лицейских лет, до его гибели. Пушкиновед Кира Викторова впервые заявила о том, что у Пушкина была единственная муза и тайная любовь – императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I. Знаменитый же «донжуанский список» Александра Сергеевича, по ее версии, – всего лишь ерническое издевательство над пошлостью обывателей.Любил ли Пушкин одну Елизавету Алексеевну, писал ли с нее Татьяну Ларину, была ли императрица для него дороже всех на свете или к концу жизни он все-таки предпочитал Наталию Гончарову… – решать читателю.

В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

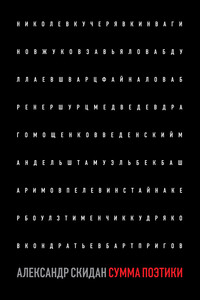

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)