Миртала - [7]

Тихая радость проступала в чертах лица его, когда, обратив взор свой к небу, он говорил:

— О, Ты, имени Которого уста мои вымолвить не могут, благодарю Тебя, что Ты и на меня опустил бич, которым собратьев моих коснулся, ибо во сто, в тысячу раз лучше страдать вместе с угнетаемыми, чем вкушать роскошь с угнетателями…

Потом он вставал, доставал книгу свою из укромного места, прятал ее в складках платья и тропинкой, мощенной базальтом и обсаженной самшитами, спокойно, расправив плечи и даже с какой-то гордостью на высоко поднятом челе, поспешал к тому городскому району, что носил название Транстиберим, то есть Тибрское заречье.

Глава II

Тибрское заречье — четырнадцатый район Рима, расположенный на двух холмах, Яникульском и Ватиканском. На противоположной стороне Тибра, на семи холмах, которые были колыбелью великой столицы, собралось все ее великолепие, блеск и мощь; здесь и раскидистые сады, носящие имена Цезаря и Агриппины, и окруженные деревьями дома вельмож; вершины и склоны двух пригородных холмов покрывала густая зелень, среди которой то тут, то там проступали великолепные белоснежные арки и своды ворот, ведущих за городскую черту. И здесь, у подножия Яникула, на тесном пространстве, замкнутом между холмом и берегом реки, напротив арки Германика, которая словно дорогой пряжкой перехватывала спускающуюся с Авентина Остийскую улицу, роилась серой массой низких домиков та часть затибрского района, которая была населена исключительно сирийцами и евреями. Место это отличалось от других частей города не только шириной улиц и размерами строений, но и совершенно особой архитектурой, однако прежде всего — обликом населявшего его народа. И на противоположной стороне реки существовали места, бедно и тесно застроенные. Ну, например, то, что носило название Субуры[10]: улицы здесь были узки, дома ветхи и ветхостью своей вселяли страх в прохожих. Однако же дома те были высокими, часто достигали семи этажей, были украшены колоннадами из кирпича и гипса, которые слабо подражали мрамору более зажиточных частей города; даже узкие переулки были там мощены вулканическим камнем, блестящим словно темное зеркало; их украшали статуи, представляющие небесных божеств или увековечивающие образы любимейших из сограждан. А еще там не звучало иной речи, кроме греческой или латинской, а лица людские, грубые и порой изможденные, несли тем не менее в чертах своих явные признаки происхождения от древних квиритов[11] или давно уже ставших для Рима привычными гостями эллинов. В затибрских же предместьях все было совершенно иначе. Наверное, сотни коротких извилистых улочек оплетали низкие домики с плоскими крышами, окруженные балюстрадой и увенчанные чем-то вроде треугольной надстройки, печально глядящей одним окном без стекла, которое здесь было неслыханной роскошью: стекло заменял бычий пузырь или куски пропитанной воском материи. Такая архитектура была незнакома римлянам до тех пор, пока ее не привезли сюда прибывшие из Иудеи. Тесное и душное внизу, жилое пространство увеличивалось за счет надстройки, включавшей в себя комнатку, алигу, на плоской крыше; огороженная балюстрадой, она напоминала террасу, на которой ели, молились и спали. Эти домики, улочки и тесные площадки заполняли люди обоего пола, в одеяниях, которые тоже отличались от тех, что носили в других частях города. Здесь не было коричневых, алых или белых тог, не было изящных облегающих туник в узорах, не было ни женских столлий с богатым шитьем, ни кокетливых и легких, подобных облаку покровов, подчеркивающих формы тонкими наборными поясками, которые сверкали металлическими пластинками. Мужчины носили здесь хитонеты — длинные до пят, просторные, грубой шерстяной веревкой перехваченные платья, головы же их венчали тяжелые тюрбаны, свитые в твердые складки и отбрасывающие тень на глаза и щеки. Сами по себе тюрбаны эти были произведением сложным, которое не только осуществить, но даже и понять не мог простоволосый, но иногда легкой шляпою или капюшоном плаща свою голову прикрывающий римлянин. Зато женщины мелькали платьями, словно яркие цветы на лугу. Зелено, бело, желто делалось в глазах у приехавшего сюда, когда смотрел он на группу местных женщин, собравшихся для торговли на тесной площадке или усевшихся длинною цепочкою вдоль стены одного из домов, чтобы вести доверительные беседы. Ни золото, ни серебро не сверкало на поясах, охватывавших их станы, однако заменявшие их льняные или хлопковые ленты переливались многокрасочным великолепием восточных узоров. Женщины старшего возраста укрывали свои головы, как и мужчины, тюрбанами, белоснежными или узорчатыми, молодые же распускали по плечам богатство черных, как вороново крыло, или огненно-рыжих кос и нередко на ходу позванивали колокольцами, болтавшимися на высоких их сандалиях из красной или узорчато-тисненной кожи. Все они — мужчины, женщины и дети, курчавые, полунагие, — говорили на языке, которого в других частях Рима совершенно не знали и который был сплавом двух восточных языков, сирийского и халдейского. Язык тот, употребляемый также многими из живущих здесь сирийцев, благодаря множеству гортанных звуков даже самый тихий разговор превращал в громкий, а если беседа оживлялась, то становилась похожей на свару. Постоянный гомон, царивший здесь, приумножался из-за большой подвижности этого населения, близкого соседства порта и множества имевшихся здесь мастерских. Правда, пожилые мужчины, сгорбленные и задумавшиеся, часто перемещались среди толпы шаркающей походкой несчастных, и даже у молодежи были усталые и хмурые лица, а из-под тюрбанов, покрывавших женские головы, смотрели тревожные или заплаканные очи. И хоть на всем этом народе лежала печать нелегкого существования на чужой земле и под чужим солнцем, печать беспокойств и скитальческих забот, недавних, не выплаканных еще скорбей и суровой борьбы с нищетой, народ сей был энергичен и бодр, со страстными движениями и взрывной речью, крутился он около множества занятий. Из домов доносилось жужжание веретен и скрип ткацких станков, был слышен стук инструментов, ударяющих по железу, было видно множество голов, склоненных в кропотливой сосредоточенности над искусным бронзовым обрамлением цветных стекол или шлифовкой драгоценных камней; дурманящие запахи благовонных трав и корений выдавали наличие парфюмерных лавок. То тут, то там на открытых тесных пространствах люди занимались тем, что мешали с соломой огромные массы глины, тщательно утрамбовывали смесь, делали из нее кирпичи, которые потом складывали в высоченные кучи; где-то с шумом вертелись и громыхали гончарные круги, где-то группы ткачей сгибались над станками, а во взлетающих вверх и опадающих вниз руках мелькали цветные, золотые и серебряные нити. Чуть дальше — кожевники, выделывающие кожи и придающие им разную окраску, а еще дальше текли вдоль стен и порогов жидкости отвратительного вида и запаха, которые свидетельствовали о том, что здесь работают красильщики. Из таверн, с виду грязных и угрюмых, рвался наружу шум грубых голосов и перегар, а вокруг собирались в крикливые кучки носильщики, которые направлялись в город на заработки или возвращались из города. Носильщиков — как сирийцев, так и евреев — бывало особенно много в том месте, где на желтых волнах Тибра вставали на якорь пришедшие суда, наполненные товаром, присылаемым из большого морского порта — Остии

«Над Неманом» — наиболее крупное произведение Э. Ожешко — был написан в 1886–1887 годах, в пору расцвета таланта писательницы. В романе создана широкая и многоплановая картина польской жизни того временя.Роман «Над Неманом» — великолепный гимн труду. Он весь пронизан мыслью, что самые лучшие человеческие чувства — любовь, дружба, умение понимать и любить природу — даны только людям труда. Глубокая вера писательницы в благодетельное влияние человеческого труда подчеркивается и судьбами героев произведения.

В очередной том серии «Каприз» включены лучшие любовные романы известной польской писательницы Элизы Ожешко (1842–1910) «Последняя любовь» и «В провинции». В них автором талантливо и увлекательно воссоздаются жизненные испытания героев, главным стремлением которых выступает жажда настоящего любовного чувства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Почти две тысячи лет прошло с тех пор, как была разрушена Иудея, древнейшее царство Востока, пал Иерусалим, величайший из городов древнего мира. Этим драматическим событиям, которые отразились на судьбе мировой истории, посвящены романы, вошедшие в сборник.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Свои» — повесть не простая для чтения. Тут и переплетение двух форм (дневников и исторических глав), и обилие исторических сведений, и множество персонажей. При этом сам сюжет можно назвать скучным: история страны накладывается на историю маленькой семьи. И все-таки произведение будет интересно любителям истории и вдумчивого чтения. Образ на обложке предложен автором.

Париж, 1944 год. Молодую женщину заталкивают в поезд, направляющийся в Аушвиц. В отчаянии она доверяет самое драгоценное, что у нее есть, незнакомцу, оставив себе в утешение только надежду и мечту, которой вряд ли суждено сбыться. Санта-Круз, 1953 год. Жан-Люк – человек, который отчаянно хочет спрятаться от своего прошлого. Но шрам на его лице – это вечное напоминание о том, какой ценой ему удалось выжить в оккупированной нацистами Франции. Когда тени прошлого решают напомнить о себе, его новая счастливая жизнь рушится.

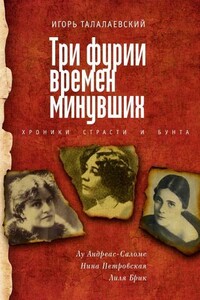

В новой книге известного режиссера Игоря Талалаевского три невероятные женщины "времен минувших" – Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик – переворачивают наши представления о границах дозволенного. Страсть и бунт взыскующего женского эго! Как духи спиритического сеанса три фурии восстают в дневниках и письмах, мемуарах современников, вовлекая нас в извечную борьбу Эроса и Танатоса. Среди героев романов – Ницше, Рильке, Фрейд, Бальмонт, Белый, Брюсов, Ходасевич, Маяковский, Шкловский, Арагон и множество других знаковых фигур XIX–XX веков, волею судеб попавших в сети их магического влияния.

Роман показывает время войн Александра Македонского, уделяя много внимания учениям греческих философов, ставит сложные нравственные проблемы. Главная героиня романа Таис Афинская, участница походов Александра Македонского — подлинная историческая личность.

Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.

Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.