Михоэлс - [11]

Весь уклад дома Михеля Вовси, вся жизнь семьи определялись его глубокой приверженностью хасидскому учению. Это религиозное движение внутри иудаизма возникло в начале XVIII века и оказало значительное влияние на духовную жизнь евреев последующей эпохи. Основоположник хасидизма, «добрый чудотворец» Израиль бен Элизер (ок. 1700–1760), названный Баал Шем Товом (Владеющим Благим Именем Божьим), известен и по аббревиатуре БЕШТ. Он оставил ученикам не только многочисленные изречения (увы, не раз перетолкованные, искаженные в устной передаче), но и нетленное предание о прожитой им жизни.

В глуши Карпатских гор, между местечками Куты и Косов, Бешт прожил долгие годы, изучая каббалу в глубокой пещере над озером. Он копал глину в горах, затем эту глину продавала в городе его жена и как-то сводила концы с концами, а сам отшельник питался только пресным хлебом. В одиночестве и созерцании были произнесены слова основной формулы учения Бешта: «Вся земля полна Богом!» Бедный до такой степени, что «пальцы ног торчали у него из дырявых сапог», носивший, как галицийские крестьяне, короткий овчинный полушубок, всегда куривший «трубку Довбуша» (подаренную ему этим благородным разбойником), мудрец был прост, снисходителен и человеколюбив. Узнав свойства горных трав, он стал прославленным целителем. Но исцеляло прежде всего его слово, сообщавшее невероятные, казавшиеся законникам безумными, истины. Проповедь Бешта, да и все его поступки на деле звали к предельному самоограничению.

Прадед Михоэлса был учеником и последователем ребе Шнеурсона — одного из самых ученых евреев конца XVIII века, основателя литовско-белорусского, или рационального хасидизма.

Хасидизм — это не только вера, но еще и особый строй мышления — острый, парадоксальный, позволяющий смотреть на мир совершенно неожиданно, с разных точек зрения, и постичь скрытую сущность явлений. В доме Вовси, где звучали не только молитвы, сопровождаемые пением и танцами, но и притчи, изречения, рассказы о великих хасидах, такой стиль мышления усваивался естественно и глубоко. Вот почему, став взрослым человеком, Михоэлс так часто удивлял окружающих своим неожиданным восприятием обычных явлений.

Анастасия Павловна Потоцкая рассказывала, как Михоэлс, любуясь с Воробьевых гор залитой огнями Москвой, вдруг воскликнул: «Ну почему эту всю красоту видишь именно сверху?! Ведь там, внизу, это обычные будни. А отсюда — праздник! Только подумать: от будней до праздника — всего и надо, что самому приподняться!» Однажды Фаина Георгиевна Раневская сказала Михоэлсу: «Соломон Михайлович, в вас есть Бог», на что он ответил: «Если во мне и есть Бог, то он далеко в ссылке». Во всем этом столько хасидской мудрости и чудаковатости, что вспоминаются слова Исаака Бабеля: «В стройном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери… С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке веков истории».

Как известно последователям всех религий, вера движет горами. Но истинная вера — редкость… Вспомним здесь записанную Мартином Бубером хасидскую легенду: «Раввин Давид Лейкес, ученик Баал Шем Това, спросил хасидов своего зятя, равви Мотела из Чернобыля, вышедших встречать его, когда он пришел к ним в город: „Кто вы?“ Те ответили: „Мы — хасиды равви Мотела из Чернобыля“. Тогда равви Давид спросил: „Тверда ли ваша вера в учителя?“ Хасиды не ответили, ибо кто решится сказать, что вера его тверда. „Я расскажу вам, — сказал равви, — что такое вера. Однажды в субботу, как это не раз бывало, третья трапеза у Баал Шема затянулась до позднего вечера. Затем мы благословили трапезу стоя, сразу же прочли вечернюю молитву, совершили Хавдалу (молитву, произносимую над праздничным столом на исходе субботы) и сели за трапезу проводов субботы. Все мы были бедны, и не было у нас ни гроша, тем более в субботу. Однако когда после трапезы проводов субботы святой Баал Шем Тов сказал мне: „Давид, дай на медовый напиток“ — и я сунул руку в карман, хотя и знал, что там ничего нет, то нашел золотой, который и дал на медовый напиток“».

Михель Вовси всячески поощрял любовь сыновей к книгам, помня заповедь Талмуда: «Дыханьем детей, изучающих книгу, земля держится». Мать, услышав однажды, как маленький Шлиома сказал братьям: «Как хорошо, что у меня такой рост — я сумею сыграть роль Пипина Короткого!» — и, уловив в его словах горечь, вмешалась: «Сын мой, никогда больше не думай об этом. Ты невысокого роста, а ум у тебя очень высокий, и судьба тебя ждет высокая».

Многое внушили сыну родители, но одной добродетели — религиозного смирения — внушить будущему артисту они не смогли. По его собственным словам, верить в Бога он перестал в тринадцать лет (правда, сказал он об этом уже в советское время). Он разочаровался в религии, видя, что мольбы, искренние молитвы несчастных людей не доходят до Бога и нет им ни спасения, ни утешения. С такой по-детски страстной и непосредственной «претензии» к Богу начался путь мальчика в стремительно меняющуюся большую жизнь.

В начале XX века привычная для российских евреев духовная и культурная изолированность начала ослабевать; будоражащие идеи нового времени проникли и в замкнутую еврейскую среду. Молодежь приобщилась к революционному движению, политической борьбе. Преодоление вековой замкнутости, ломка казавшихся незыблемыми барьеров — основная примета этого переломного для России и ее еврейского населения времени. Вместе со становлением общественного сознания происходит и освоение новых культурных ценностей. В жизнь Соломона Вовси входит увлечение, определившее всю его будущую судьбу, — театр.

Фаина Георгиевна Раневская (1896–1984) признана одной из самых известных и любимых актрис отечественного театра и кино, хотя играла главным образом в эпизодах и чаще всего — отрицательные роли. У такого парадокса сразу несколько причин: актерский талант Раневской, ее человеческое обаяние и блистательное остроумие, проявляемое как на экране, так и в жизни. Артистки нет с нами уже двадцать пять лет, но из печати выходят все новые сборники ее шуток и афоризмов. Эта книга написана в другом жанре — она представляет собой первое полноценное жизнеописание Раневской, созданное писателем М. М. Гейзером на основе дневников и писем самой Фаины Георгиевны и воспоминаний знавших ее людей.

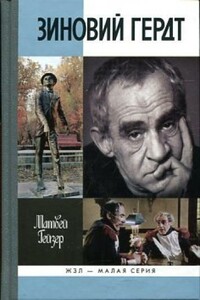

Зиновия Ефимовича Гердта называли «гением эпизода» — среди десятков ролей, сыгранных им в театре и кино, почти не было главных. Но даже самая маленькая роль этого актера запоминалась зрителям: ведь в нее были вложены весь его талант, вся бескомпромиссность, все чувство собственного достоинства. Многочисленные друзья Гердта, среди которых были самые известные деятели российской культуры, высоко ценили его мудрость, жизнелюбие и искрометный юмор. Их воспоминания об артисте вошли в книгу писателя Матвея Гейзера — первую биографию Гердта в знаменитой серии «ЖЗЛ».

Леонид Утесов — любимец нескольких поколений зрителей и слушателей, чье неповторимое искусство до сих пор не утратило своей притягательности. Певец с хриплым голосом, музыкант без музыкального образования, актер, на счету которого всего один удачный фильм, — все эти несовершенства он компенсировал талантом во всех проявлениях своей многогранной творческой натуры. Книга писателя Матвея Гейзера восстанавливает биографию Утесова, неотделимую от драматической истории XX века и от жизни его родной Одессы — города, где Леонид Осипович до сих пор остается любимейшим из земляков.

Самуил Яковлевич Маршак — талантливый поэт, переводчик, драматург, прозаик, выдающийся общественный деятель, стоявший у истоков советской детской литературы. Его творчеству посвящено много литературоведческих исследований. Однако настоящая книга, принадлежащая перу доктора филологических наук, профессора М. М. Гейзера, откроет читателям малоизвестного и даже «нового» Маршака — яркого и самобытного русско-еврейского поэта, начавшего свой творческий путь гораздо раньше (в 1904 году), чем принято считать.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.