Международно-правовые модели Европейского Союза и Таможенного союза: сравнительный анализ - [3]

Однако ввиду того, что решения международных органов и решения Евразийской экономической комиссии не являются исключением и неидентичны международным договорам, к ним не относится конституционная норма о приоритетном применении по отношению к национальному законодательству. Здесь приходится прибегать к логическому, системному, расширительному и иным видам толкования, чтобы выяснить место решений Евразийской экономической комиссии в иерархии правовых актов. Эта проблема касается не только Российской Федерации: другие государства – члены Таможенного союза, включая Беларусь и Казахстан, пришли к выводу о необходимости законодательного закрепления данного вопроса. Кроме того, опыт Европейского Союза по внедрению различных актов, принимаемых его институтами (решений, регламентов, директив), позволяет сделать ряд выводов о возможности использования тех или иных элементов международно-правовой модели ЕС для моделей Таможенного союза и ЕврАзЭС, пусть не на сегодняшний день, но на возможную перспективу.

Приступая к написанию этой книги, обдумывая ее замысел и методологию, мы исходили из того, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве, которые были начаты образованием в начале 2000 г. реально действующего межгосударственного объединения – Евразийского экономического сообщества, а затем в 2007 г. – Таможенного союза, на наш взгляд, никоим образом нельзя рассматривать только как проявление конъюнктуры, наблюдающейся на сегодняшний момент в межгосударственных отношениях ряда государств – бывших республик СССР; политической воли лидеров этих стран; как определенные веяния, которые, подобно моде или иным временным тенденциям, могут угаснуть или сойти на нет.

Наоборот, несмотря на важное влияние обозначенных факторов как на сами процессы интеграции, так и на их течение, включая интенсивность или замедление, активизацию в определенных областях и «точечный» характер сотрудничества либо расширение общего спектра межгосударственного взаимодействия по стратегическим направлениям, интеграция государств на постсоветском пространстве есть и будет процессом, во-первых, имеющим объективный характер, согласно диалектическим законам познания, во-вторых, опираясь на инструментарий синергетики, можно утверждать, что, несмотря на спады или подъемы, точка «экстремума» такой интеграции – в будущем. Интеграция на постсоветском пространстве, и прежде всего в рамках Таможенного союза России, Республики Беларусь и Республики Казахстан, не может быть «свернута» или «обрушена» по субъективным соображениям, поскольку объективно отвечает интересам этих государств, уже сейчас доказала свою жизнеспособность и характер стратегического продвижения. В то же время, являясь сложными и разнонаправленными, процессы интеграции на постсоветском пространстве требуют глубокого научного изучения уже потому, что, не оставаясь застывшими, они стремительно развиваются в последние десятилетия.

Уже не секрет, что ЕврАзЭС и Таможенный союз по своей международно-правовой эффективности оставили далеко позади Содружество Независимых Государств; им удалось преодолеть «девальвацию» международных актов, принимаемых под эгидой Содружества, и впервые выйти на наднациональные решения, принимаемые межгосударственным органом[7], выйти на более продуктивное и более зрелое принятие решений судебным органом межгосударственного интеграционного объединения – Судом ЕврАзЭС.

Не перечисляя всех достижений ЕврАзЭС и Таможенного союза, в том числе и критически оценивая их «минусы», можно сделать обоснованный вывод о том, что международно-правовые модели ЕврАзЭС и нынешнего (четвертого по счету) Таможенного союза оказались более результативными и продуктивными для целей интеграции, чем модель СНГ. В то же время разбор особенностей международно-правовой модели СНГ позволяет обозначить определенные черты, соотносимые с международно-правовой моделью Европейского Союза, которая является признанным лидером в процессах региональной интеграции в настоящее время, несмотря на кризисные явления.

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что слова Президента РФ В. В. Путина о том, что интеграция на постсоветском пространстве есть и будет оставаться для России приоритетом № 1[8], не только имеют характер политического заявления лидера государства, но и обозначают международно-правовой вектор, объективную реальность и стратегический прогнозный ориентир этого заявления, что, в свою очередь, требует научного анализа и освещения. Кроме того, в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации»[9] прямо говорится, что Российская Федерация будет способствовать углублению евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан и созданию к 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза, исходя из открытости этих процессов для присоединения других государств, прежде всего членов Евразийского экономического сообщества и участников Содружества Независимых Государств, содействовать международному позиционированию новых интеграционных структур.

Книга «Царство и священство» представляет собой первую книгу многотомного проекта «Власть и право в истории Церкви» известного русского правоведа и византиниста Величко А.М., в который вошли труды по истории и философии права, «симфонии властей», правам личности, как они раскрываются в христианском вероучении, о нравственной идее государства, а также соотношение права, политики и нравственности. Особое место в сборнике занимает тема правового идеала в Византии, исихии («Иисусовой молитвы»), канонического права и его отличий от права государства.

В работе на основе анализа действующего американского уголовного законодательства, доктрины и материалов судебной практики показано современное состояние уголовного права США. Рассмотрение основных институтов его Общей и Особенной части дает представление о характере реформы уголовного законодательства, начатой во второй половине XX в., с принятием Примерного уголовного кодекса США. Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, исследователей, специализирующихся в области уголовного права США, практических работников, а также всех интересующихся уголовным правом зарубежных стран.

Философия уголовного права практически не разрабатывается современной теорией. Вместе с тем теория уголовного права уже подошла к тому рубежу, когда дальнейшее продвижение вперед, а значит, и реальные успехи в борьбе с преступностью невозможны без использования солидной философской основы. В сборник включены работы и фрагменты трудов известных юристов XIX–XX вв., которые, как правило, малоизвестны современному читателю. Книга предназначена для научных и педагогических работников, студентов и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами борьбы с преступностью, вопросами философии и современного бытия.

Описание 11 проектов ограничения самодержавия, составленных в России в XVIII–XIX вв. как сторонниками, так и противниками власти, а также одного антисоветского документа 1942 г. Содержит полные тексты ряда документов и приложения на смежные темы. Книга может быть использована как учебное пособие для спецкурсов по конституционной истории России на исторических и юридических факультетах и привлечь широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей.

Настоящее исследование посвящено проблеме совершенствования уголовного законодательства и практики его применения в части расширения частного усмотрения при решении уголовно-правовых вопросов, а равно созданию важных методологических предпосылок для системных исследований всего комплекса вопросов о соотношении диспозитивных и императивных начал в современном праве России. В работе рассматривается комплекс теоретических вопросов, связанных с реализацией частного интереса в отечественном уголовном законодательстве.

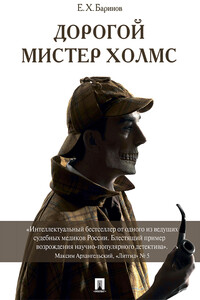

Интеллектуальный бестселлер Евгения Баринова о достижениях современной судебной медицины. Что знали и о чем догадывались ученые сто лет назад? Какие открытия ждут человечество в борьбе со злом? Победят ли технологии талант? Об этом вы узнаете, совершив путешествие во времени в компании с медиками-криминалистами, которым предстоит заново расследовать преступления, описанные Конан Дойлем.