Меланхолия сопротивления - [8]

Ну, это едва ли; скорее всего они на секунду, что называется, «оставили незахлопнутой дверь» или просто – именно потому, что к нему готовились – пропустили финал; в любом случае, когда тишина, навалившаяся на гостей «Пефефера», слишком затянулась, все они, опомнившись, разом заговорили; как внезапно приходит в себя восторженный наблюдатель, залюбовавшийся вольным полетом птицы и мысленно уже воспаривший за нею вслед, когда вдруг ощущает, что ноги его по-прежнему топчут землю, – так и они внезапно освободились от этого эфемерного, расплывчатого, аморфного и туманного чувства, вновь ощутив судорожно сжимаемые в руках стаканы, увидев сквозь табачную кисею раскачивающийся под потолком жестяной абажур светильника и непреклонного Хагельмайера, уже застегивающего за стойкой пуговицы пальто. В разразившемся гвалте, когда публика насмешливо аплодировала и хлопала по плечам сияющего от гордости маляра и двоих других, теперь уже окончательно ошалевших и ничего не соображающих обитателей космоса, Валушке всучили стакан вина и тут же о нем забыли. Смущенно выбравшись из окружения овчинных тулупов и телогреек, он отошел в относительно свободный угол неподалеку от стойки и поскольку далее уже не рассчитывал на участие остальных, то, пьянея от воображаемого зрелища – и от принимаемого им за радостное ликование гвалта, – сиротливым преданным созерцателем продолжил отслеживать путь Луны, которая медленно сползала с противоположного края пылающего солнечного диска… Потому что он хотел видеть – и действительно видел, как возвращался на Землю свет, хотел ощутить – и действительно ощутил, как вновь устремился к ней поток тепла, хотел испытать – и действительно испытал то непередаваемое волнение, когда ты осознаешь, что в конце концов все же освободился от гнета страха, вызванного леденящим, зловещим, апокалиптическим мраком. Но рядом не было никого, кому можно было бы объяснить все это или хоть просто поговорить, так как публика, которую больше не занимала «пустопорожняя болтовня», со своей стороны, как всегда, посчитала, что с наступлением мистического заката представление кончилось, и ринулась штурмовать корчмаря в надежде еще разок остаканиться. Какое еще возвращение света? Освобождение? Поток тепла? В этот момент Хагельмайер, казалось, следивший за мыслью Валушки, не мог удержаться, чтобы невольно не подключиться к событиям: налив желающим «по последней», он погасил свет, распахнул перед ними дверь и без особых эмоций («По домам, забулдыги!»), сонно щурясь, погнал всех вон. Делать было нечего, пришлось им смириться с тем, что на сегодня и правда все кончено, их вытурили взашей, и можно идти куда вздумается. Молчаливо потянулись они на выход, и хотя, оказавшись на улице, большинство уже не выказывало желания веселиться, тем не менее некоторые – после того как Валушка дружелюбно простился с ними (разумеется, не со всеми, так как были и такие, кого только что, прямо перед тем как турнуть, разбудили, и они, хватив ледяного воздуха, тут же приткнулись к стене поблевать), – словом, некоторые из них, точно так же как и вчера, и позавчера, и бог весть в который уж раз за минувшие годы, смотрели вслед его удаляющейся фигуре, когда, он, разгоряченный зрелищем, все еще стоявшим перед его глазами, по обыкновению, оставив их у питейного заведения, чуть согнувшись и подавшись вперед, пригнув голову, мелким шагом, едва не рысцой («…как человек, который спешит по делам…»), устремлялся прочь по безлюдной улице, – смотрели и сперва тихонько хихикали, а затем, когда он сворачивал за Водонапорную башню, уже громким здоровым смехом ржали, ведь кроме него других объектов насмешек у них и не было, в особенности теперь, когда им всем, извозчикам, грузчикам, малярам и пекарям, казалось, «…что жизнь как-то заколодилась…», в то время как он, Валушка, был всегда к их услугам, причем, как они выражались, «за так», и даже его комичная внешность – вечно сияющие газельи глаза, нос, цветом и формой смахивающий на морковку, и вся его, неразлучная с почтальонской сумкой, нескладная фигура в долгополой, по щиколотку, нелепой шинели – удивительным образом никогда не надоедала им, и по этой причине он служил неиссякаемым источником их диковинного веселья. Надо сказать, что люди, стоявшие у «Пефефера», были недалеки от истины: «неотложное дело» у Валушки действительно было. Ибо – как он в некотором смущении пояснял иногда, если кто-нибудь насмешливо окликал его – «перед тем как лечь спать», ему «надобно пробежаться», что означало, что он собирался рвануть мимо частокола в последние дни – за ненадобностью – уже выключенных после восьми часов вечера фонарей, обозреть вмерзший в стылую тишину город от кладбища Святого Иосифа до кладбища Святой Троицы, обойти вымершие окраины от Бардошевой топи до железнодорожной станции, покружить вокруг Городской больницы, Судебной палаты (вкупе с тюрьмой) и, конечно же, Крепости и громадного, обветшалого, не подлежащего восстановлению и поэтому каждые десять лет заново окрашиваемого дворца Алмаши. Зачем все это было нужно и какую цель он преследовал, точно никто не знал, и этот туман не рассеивался даже в том случае, когда он, случалось, в ответ на расспросы кого-нибудь из назойливых обывателей, неожиданно покраснев, заявлял: мол, на нем «к сожалению, лежит одно постоянное, если можно так выразиться, внутреннее задание»; хотя, если разобраться, речь шла всего лишь о том, что он, будучи не способным (и поэтому не желающим) отделять для себя бывшую постирочную на задах дома Харрера, что служила ему пристанищем, от жилищ местных жителей, Отделение связи от «Пефефера», станционную экспедицию от улиц и маленьких сквериков, то есть не будучи в состоянии видеть четкую и непреодолимую грань между своей жизнью и жизнью других людей, он, можно сказать, жительствовал во всем городе сразу, от Надьварадского шоссе до Молокозавода, во всем городе, который, как добрый хозяин – свое поместье, он должен был каждый день обходить и по которому он, защищенный клеймом городского сумасшедшего, в силу неуемной фантазии, привычной к «безмерной свободе космоса», и безоговорочного доверия ко всему сущему в течение вот уже трех с половиной десятилетий перемещался – как по какому-нибудь тесному логову – неутомимо и чуть ли не ощупью. И поскольку вся его жизнь была бесконечным странствием по заветным местам его дней и ночей, то слова «перед тем как лечь спать» и «надобно пробежаться» отражали реальность несколько упрощенно: во-первых, спал он всего лишь пару часов под утро (да и то в полудреме, одетым, так что слово «ложиться» в обычном смысле было здесь не вполне уместно), во-вторых же – что касается этих странных его пробежек, – он в течение последних двадцати лет только и делал, что носился как угорелый по городу, в котором зашторенная комната господина Эстера, Отделение связи, Экспедиция, гостиница «Комло» (куда он ходил за обедами для больного друга) и даже распивочная за Водонапорной башней скорее были точками касания в его неостановимой гонке, нежели настоящими остановками. Но все это, все эти его бесконечные странствия – которых уже самих по себе было достаточно для того, чтобы местные жители смотрели на него не как на одного из сограждан, а как на некий, выражаясь помягче, существенный элемент городского пейзажа – совсем не предполагали постоянного, ревностного, неусыпного наблюдения или, хуже того, какой-то маниакальной слежки, хотя многие, ради простоты или под грузом архаических предрассудков, думали именно так. На самом же деле Валушка не «видел» города, потому что привык смотреть только себе под ноги, когда не имел возможности неотрывно разглядывать головокружительный купол неба. В стоптанных башмаках, в фуражке с лаковым козырьком и кокардой, в тяжелой казенной шинели, сгорбленный под неотделимой от него почтальонской сумкой, своей неподражаемой валкой походкой бесконечно блуждал он среди ветшающих зданий родного города, но видел только землю, точнее сказать, прямые линии и зигзаги – покрытых слоями мерзлого мусора – тротуаров, асфальтовых дорог, мостовых, утоптанных пригородных дорожек, и если все их подъемы и спуски, выбоины и колдобины он знал как свою ладонь (и мог бы с закрытыми глазами, просто по шороху под подошвами определить, где находится), то о каких-то мелких штрихах на стареющих вместе с ним домах, на оградах, навесах и подворотнях он сказать ничего не мог – просто-напросто потому, что их образы, хранимые памятью, не выдержали бы никаких изменений, даже самых малейших, так что он принимал их к сведению только в общем виде (в том смысле, что всё на месте), точно так же как принимал страну, неразличимо сменяющие друг друга времена года и живущих вокруг людей. Уже в первых своих воспоминаниях – приблизительно о том времени, когда умер его отец – он ходил по этим же самым улицам (но поначалу только не дальше площади Мароти, докуда осмеливался убегать из родительского дома шестилетний малец), и, честно сказать, между своим тогдашним «я» и теперешним он не ощущал не только пропасти, но даже сколь-нибудь ощутимой границы, ведь с тех самых пор, когда он впервые (быть может, когда возвращался домой с похорон?) осмысленным взглядом увидел его над собой, звездное небо с мерцающими в непостижимой дали огоньками держало его в плену. Он повзрослел, похудел, виски тронула седина, однако как прежде, так и теперь он не ведает меры вещей, которая помогла бы ему ориентироваться на земле, и не постиг, как это возможно – вместо цельного и неразделимого потока всего универсума, частицей которого (куда-то тоже несущейся) является и он сам, с умудренной чувствительностью видеть мир как переход текущего и меняющегося в грядущее. За потоком же медленно протекающих мимо него человеческих дел он наблюдал без эмоций и личного участия, с долей грустного недоумения, и тщетно пытался понять или как-то на собственном опыте пережить, чего именно добиваются друг от друга его «дорогие друзья», потому что само изумленное осознание этого «большего целого» как бы лишало его возможности ориентироваться в земных делах и (к неизбывному стыду матери и вящей потехе городских обывателей) навеки закупорило в неуязвимую кристально-прозрачную оболочку вечного мгновения. «Неутомимо и слепо» перемещался он, топал, носился по городу, лелея в душе – как выразился не без иронии его знаменитый друг – «безнадежную красоту персонального космоса» (десятилетиями под одним и тем же небом и по одним и тем же, почти неизменным дорогам и тротуарам), и если жизнь его вообще имела какую-то историю, то это была история его все более расширяющихся блужданий – от окрестностей лежавшей в непосредственной близости от их дома площади Мароти до покоренного к тридцатипятилетнему возрасту целого города, потому что во всем другом он остался таким же, каким был в детстве, и нельзя говорить о каких-то существенных изменениях, которые претерпела его судьба, да и его мысли, потому что ведь изумление – продлись оно хоть две тысячи тридцать пять лет – не может иметь истории. Вместе с тем было бы ошибкой думать (как, кстати сказать, и думали за его спиной завсегдатаи «Пефефера»), будто он ничего-то не замечает вокруг себя, не догадывается, что слывет среди них полоумным, и, главное, будто он даже не понимает, что вынужден постоянно жить в центре всеобщего насмешливого внимания. Ничуть не бывало, он прекрасно все это знал, и стоило только кому-то на улице или в корчме, в «Комло» или в станционной экспедиции вывести его из заоблачных грез широкой ухмылкой и звонким воплем («Эй, Янош! Ну что там в космосе?!»), он, полагая, что в глубине насмешки скрываются нотки естественной в таких случаях дружелюбности, густо краснел, опускал глаза и как человек, которого уличили в том, что он снова «считает звезды», вялым фальцетом растерянно бормотал что-то себе под нос. Потому что он понимал и сам, что едва ли достоин даже простого – но столь желанного – созерцания «царственно безмятежного универсума», и что люди вполне справедливо – в связи с его вечными экстатическими порывами (которые он оправдывал желанием поделиться скудными своими познаниями с хворающим господином Эстером и приятелями из корчмы) – увещевали его, мол, вместо загадочных неземных светил обратил бы лучше внимание на собственное жалкое существо и свою безотрадную и никчемную жизнь. И этот категорический приговор общественности он не просто принимал к сведению, но был – и этого не скрывал – целиком с ним согласен, не раз заявляя прилюдно, что он «настоящий умалишенный», которому в голову не придет возражать против само собой разумеющихся вещей и который безмерно признателен согражданам, что «не упекли его куда следует» и по-прежнему попустительствуют тому, что он, несмотря на чистосердечное раскаяние, все же не в силах оторвать глаза от того, «что Господь сотворил на вечные времена». О том, сколько чистосердечности было в его раскаянии, Валушка не распространялся, ясно было одно: вызывающие столько насмешек «сияющие глаза» он действительно не мог оторвать от небесного свода, что, конечно, не следовало, да и невозможно было понимать буквально хотя бы уже потому, что «сотворенное на вечные времена» дивное мироздание Господне – во всяком случае, здесь, в огражденной хребтами Карпат низине – чуть ли не постоянно укрыто было то плотной дымкой, то липким туманом, то непроглядными облаками, и Валушка, когда он радостно перебирал в душе – опять же по неподражаемому выражению Эстера – «мимолетные видения порой проясняющегося универсума», был вынужден, разглядывая неровный от толстого слоя мусора ландшафт тротуаров, полагаться на скудные воспоминания о лете, которое, с каждым разом делаясь все короче, угасало с неосязаемой быстротой, и небо на целый год опять исчезало за тучами. Своим великолепием мимолетные эти видения всегда сокрушали его, но тут же и возвращали к жизни, и хотя он не мог говорить ни о чем другом (полагая, что «это касается всех»), ему не удавалось найти те несколько подходящих слов, которые хотя бы примерно могли объяснить, что же он, в конце концов, видел. Когда он заявлял, что о вселенной ему ничего не известно, ему не верили и даже не понимали, что он хочет этим сказать, между тем как Валушка действительно ничего о вселенной не знал, ибо знание его настоящим знанием не было: он не стремился что-то с чем-то сопоставлять, не порывался что-либо объяснить, не соизмерял себя постоянно с волшебным и безупречным ходом «беззвучного механизма небес» и считал само собой разумеющимся, что тот факт, что он не мыслит себя вне целого, вовсе не означает, что целое немыслимо без него. Словом, видя все это, он видел одновременно и Землю, и город, в котором жил; наблюдая, как здесь, внизу, все происшествия, все истории, все жесты и помыслы тоже лишь бесконечно повторяют сами себя, он жил среди ближних своих в неосознанном убеждении, что нет смысла искать изменений там, где их и в помине нет, и поэтому – словно капля, когда она расстается с тучей, – совершал лишь то, что должен был совершать. Он прошел мимо Водонапорной башни, в Народном саду обогнул огромное бетонное кольцо, окруженное дремлющими дубами, и поскольку он то же самое делал и вчера, и позавчера, и бессчетное количество раз утром, днем, ранним и поздним вечером, то теперь, когда он вышел снова на Мостовую, параллельную главной улице города, чтобы двинуться по ней дальше, не было никакого смысла проводить какие-либо различия между этой прогулкой и предыдущими, так что он и не проводил их. Дойдя до пересечения Мостовой с улицей Шандора Эрдейи, он приветливо помахал смутно видневшейся в отдалении группе людей, которые, как ему показалось, почти неподвижно стояли у водоразборной колонки; поднявшись своей утиной походкой до верха Мостовой улицы, он обогнул станционное здание и заглянул в газетную экспедицию, где по случаю «адской погоды» выпил горячего чаю в компании с железнодорожником, который жаловался на поезда, прибывающие как попало, и со страхом рассказывал о какой-то «кошмарной фуре», – все это было не просто повторением того, что происходило вчера и позавчера, а, можно сказать, было в точности то же самое: те же шаги, направляемые туда же и в ощущении такой полноты бытия, которая, невзирая на ощутимую видимость направления и движения, сгущает всякое человеческое событие в один бесконечный момент… Он услышал свисток прибывшего со стороны Вэсте (опять же случайно, вне расписания) ночного поезда и, выглянув в окно Экспедиции, увидал, как ржавый состав останавливается перед растерянно салютующим начальником станции, и перрон, неожиданным для этого часа образом, заполняется кучей народа; поблагодарив за чай, Валушка попрощался с железнодорожником и сквозь толпу пассажиров, все еще в нерешительности топтавшихся у пыхтящего паровоза, вышел на площадь, чтобы продолжить свой путь по заполненному стаями одичавших кошек проспекту барона Венкхейма – но продолжить не в направлении какой-то определенной цели, а просто так: ступая во вчерашние следы собственных башмаков, идти по искрящейся на морозе и поскрипывающей под ногами брусчатке. Поправляя то и дело сползающий с плеча ремень сумки, он несколько раз обошел по периметру массивное здание Судебной палаты (вкупе с тюрьмой), покружил вокруг Крепости с дворцом Алмаши, пробежался вдоль Кёрёшского канала до моста, ведущего в Немецкую слободу, и свернул в сторону кладбища, что в Малом валашском квартале, при этом даже не замечал молчаливых и неподвижных скоплений тех самых заполонивших город людей, с которыми – откуда ему было знать, что это они и что именно так и будет? – со следующей ночи будет накрепко связана его жизнь. Он свободно бродил среди них по безжизненным улицам с брошенными автобусами и автомобилями, перемещаясь по орбите жизни с непринужденностью крошечной планеты, которая знать не знает о какой-то там гравитации и просто радуется, что, пускай лишь биением сердца, сопричастна какому-то первозданному взвешенному закону. В переулке Семи вождей он наткнулся на вывернутый из земли тополь, но внимание его привлек не исполин, зацепившийся голой кроной за водосток, а медленно проясняющийся над ним небосвод; так же и в «Комло», куда Валушка вскоре завернул погреться, он поневоле пропустил мимо ушей рассказ ночного портье, когда тот, сидя в душной застекленной клетушке, совсем раскрасневшийся, делился с ним впечатлениями о проехавшем вдоль проспекта («…Вчера вечером, должно быть, около восьми или девяти часов…») потрясающем цирковом фургоне («Ты, Янош, такого еще не видывал! Да по сравнению с этим цирком твой космос – плюнуть да растереть!..»), – ибо мысли Яноша уже были прикованы к близящемуся восходу, к «вновь исполняющемуся обету», когда Земля вместе с ним, вместе с городом вынырнет из тени, над ней забрезжит заря, а затем хлынет яркий свет… Так что портье мог рассказывать о «сатанинском, как говорят, аттракционе» все что угодно и живописать ему якобы «околдованную толпу», а позднее, уже у дверей гостиницы, мог подбивать его сию же минуту отправиться с ним («Ты тоже должен увидеть, приятель!»), Валушка – ссылаясь на то, что сперва ему нужно забрать на станции свежие газеты – упорно отказывался, ибо хотя он по-своему тоже проявлял интерес к киту, все же хотел еще побыть в одиночестве под постепенно светлеющим небом и попробовать заглянуть в невидимый, впрочем, из-за облачной пелены «небесный колодец, из которого снова до самого вечера будет литься неиссякаемый поток света». Путь до газетной экспедиции и обратно он проделал не без труда, потому что из-за толпы, волнами катившейся от станции к рыночной площади, он вынужден был умерять свой обычно размашистый шаг, чтобы на узком тротуаре не наступать никому на пятки, однако на деле каких-то особенных затруднений он не испытывал, потому что был целиком погружен в свои, несомненно возвышенные, переживания и, казалось, даже не удивлялся внезапному многолюдью, как будто шагать в этой мрачной толпе, мысля при этом о чем-то высоком, было самым естественным делом на свете; скромный житель Земли, повернувшейся в эти минуты к Солнцу, он пребывал в таком упоении, что когда (с пятьюдесятью экземплярами вчерашних газет в своей сумке, ибо свежие, как выяснилось в Экспедиции, опять где-то задержались), – в общем, когда он в конце концов добрался до места, где проспект впадал в главную площадь, то хотел завопить во все горло, чтобы бросили к чертовой бабушке своего кита и дружно взглянули на небо… Однако толпа, продрогшая, раздраженная, заполонившая к этому часу уже чуть ли не всю площадь Кошута, вместо сияющего небосвода видела над собой разве что безотрадную свинцово-серую пелену, и, судя по напряжению – почти «физически ощутимому», обычно не характерному для подобного рода цирковых гастролей, – не было в мире силы, которая могла бы сейчас отвлечь внимание этих людей от того, ради чего они сюда прибыли. Именно это и было труднее всего понять: чего они ждали, чтó так неудержимо притягивало их к этому вроде бы заурядному цирковому аттракциону? Можно было еще как-то разобраться, чтó правда и чтó домыслы в зловещих слухах о «пятидесятиметровой фуре» и чуть ли не целой армии «околдованной» черни, следующей за китом по городам и весям, – во всяком случае, те горожане, что осмелились (как, к примеру, наш бравый ночной портье) появиться на площади Кошута, легко могли сделать необходимые выводы, так как вид этой изможденной убогой братии, следовавшей за передвижным «монстром», и сама пугающая махина длиной никак не менее двадцати метров, изготовленная из крашенной синей краской жести, говорили сами за себя. Говорили – и вместе с тем ничего ровным счетом не объясняли, а посему когда очевидцам стало понятно, что неправыми оказались те «здравомыслящие сограждане», которые еще вчера доказывали, что во «всем этом» нет ничего загадочного, что это обычный в подобного рода странствующих цирковых труппах дешевый трюк, просто способ привлечь внимание, – когда, таким образом, казавшиеся нелепыми сплетни на глазах стали приобретать черты реальности, те немногие горожане, которые здесь болтались, разумеется, так и не смогли понять, что означают и эти паломники, непрерывно прибывающие на площадь, и разрекламированный гигантских размеров кит. По городу шли разговоры, что фантомное сборище это навербовано где-то в окрестностях, и хотя в этом факте, в местном происхождении этой – готовой на все – толпы числом уже не менее трехсот человек, не было никаких сомнений (да и откуда было взяться этим людям, как не из ближних сел, с хуторов, из убогих предместий Вэсте, Шаркада, Сентбенедека и Кётедяна), невозможно было поверить, что, несмотря на все распрекрасные планы по обустройству отечества, объявляемые с регулярностью в тридцать лет, столь многочисленными остаются представители этой породы: пугающе злые, никчемные, обездоленные, непредсказуемо агрессивные, жаждущие самых вульгарных и примитивных чудес. Если не принимать в расчет несколько отличавшуюся от остальных группу из двадцати-тридцати человек (самых, кстати сказать, оголтелых, как выяснилось позднее), то эти три сотни неприкаянных были явно одного поля ягоды, и уже сам их вид – триста связанных тесным родством бараньих тулупов, ватников и грубых сермяг, триста пар сапог с металлическими подковками, мужицких папах и засаленных шляп – служил достаточным основанием для того, чтобы жадное любопытство зевак вроде ночного портье, наблюдавшего за толпой с почтительного расстояния, моментально сменилось необратимой тревогой. Было тут и еще кое-что необычное – тишина сдавленная, настырная, зловещая, не нарушаемая ни единым звуком. Несколько сотен людей с нарастающим нетерпением стояли упрямо, ожесточенно, как бы готовясь к прыжку и при этом совершенно безмолвно – и не с обычным перед такого рода зрелищами всеобщим волнением, а с экстатическим жаром – дожидаясь, когда наконец начнется собственно «представление». Казалось, что никому уже не было никакого дела до других, что никто даже не задумывался, зачем здесь находятся остальные, или, может, наоборот: их словно бы приковали друг к другу, и эта прикованность делала безнадежной любую мысль об освобождении и, следовательно, бессмысленными всякие разговоры. Эта призрачная тишина, однако, была лишь одной из причин той самой «необратимой тревоги»; другая же, несомненно, крылась в окруженном толпой грандиозном прицепе, ибо портье, как и прочим любопытствующим наблюдателям, сразу же бросилось в глаза, что на его прошитых рядами заклепок металлических стенках нет ни щелей, ни ручек, которые выдавали бы наличие двери, и по этой причине казалось (хотя это было полным абсурдом), будто перед людьми, обстреливаемая сотнями взглядов, стоит конструкция, которую невозможно отпереть ни сзади, ни спереди, ни с боков и которую, тем не менее, они этой своей молчаливой упертостью все же хотят взломать. В том факте, а факт этот не вызывал сомнений, что тревоги и опасения со временем ничуть не ослабевали в душе находившихся на площади горожан, немалую роль играло и то, что они невольно почувствовали: отношения между китом и его приверженцами носят какой-то односторонний характер. Было очевидно, что перед ними разворачивается не какое-то, ожидаемое с большим интересом, небывалое зрелище, а скорее всего не сегодня начавшийся и неясный по смыслу поединок с предопределенным исходом, причем самым пугающим в этом противоборстве было то снисходительное презрение, с которым труппа из двух, понаслышке уже известных, членов – хозяина, по рассказам, болезненно располневшего и называющего себя Директором, и крепкого бугая, который, по непроверенной информации, был когда-то боксером, а теперь подвизался подручным в цирке – относилась к публике, которую никак нельзя было обвинить в безразличии или недостаточной преданности. Невзирая на затянувшееся ожидание, длившееся, как можно было понять, уже не один час, на площади до сих пор так ничего и не произошло, и поскольку не было даже намеков на то, что представление может начаться, многие местные, включая портье, стали подозревать, что намеренная задержка объясняется только одним – низменным наслаждением, которое доставляло служителям кита, тем временем где-нибудь веселившимся, безропотное терпение коченеющей на трескучем морозе толпы. Вынужденные искать разгадку, они приближались к подобному выводу, а отсюда нетрудно было последовать дальше, убедив себя, что в фургоне «этих мошенников» наверняка и нет ничего, а если и есть, то какая-нибудь разлагающаяся дохлятина, всю никчемность которой им до сих пор удавалось маскировать по-базарному лживой, но, вне всяких сомнений, эффектной рекламой каких-то «невероятных тайн»… Вот такими или похожими мыслями терзались местные жители в дальних, более или менее укромных и безопасных уголках площади, в то время как Валушка, все еще опьяненный впечатлениями от восхода солнца, весело извиняясь и ни о чем совершенно не беспокоясь, проталкивался сквозь толпу к огромной фуре. У него не было ни сомнений, ни каких-либо подозрений, что здесь может крыться подвох, напротив, когда, подойдя поближе, он увидал покоившуюся на восьми парах двухскатных колес махину, то уставился на нее словно на какое-то сказочное средство передвижения, которое поражало уже одними только своими размерами. Округлив глаза и с понимающим удовлетворением кивая, он оглядел фургон и, как ребенок, не успевший распаковать подарок, стал пытаться еще прежде, чем начнется действо, разгадать, как выглядит то, что скрывается там, внутри. Особенно его заворожили намалеванные на стенке фургона загадочные каракули, такие он видел впервые, и поскольку, как ни старался – читая и так и этак, снизу вверх и справа налево, – не мог разгадать их смысл, то решил спросить у соседа. «Скажите, пожалуйста, – тронул он за плечо стоявшего перед ним мужчину, – вы случайно не знаете, что там написано?» Но тот даже не шелохнулся, а когда – на повторенный несколько громче вопрос – все же рявкнул, не оборачиваясь («Заткни пасть!»), то Валушка счел за лучшее превратиться в камень и застыть на месте, как все остальные. Однако хватило его ненадолго. Похлопав глазами, он поправил ремень на плече, откашлялся и, повернувшись к мрачному типу рядом, дружелюбно заметил, что он никогда не видал ничего подобного, хотя цирк приезжает к ним не впервые, но чтобы такое… он только что подошел, но уже полностью очарован и даже представить себе не может, чем набили это огромное существо, древесной стружкой, наверное, и поинтересовался еще у соседа, не знает ли тот случайно, почем будут продавать билеты, потому что при нем всего пятьдесят с чем-то форинтов и было бы очень жаль за нехваткой денег не попасть в китовое логово. Но сосед молчал, продолжая пялиться в заднюю стенку фуры абсолютно неподвижным взглядом, – казалось, он даже не слышал путаного бормотания шебутного Валушки, который достаточно быстро понял: кого ни спрашивай в этой толпе, никто ему не ответит. В какой-то момент он почувствовал, что люди вокруг него как-то особенно напряглись, а затем, проследив за их взглядами, увидел, как металлическая задняя стенка циркового прицепа медленно поплыла вниз и показалась пара мощных рук: по всей видимости, они только что изнутри сняли ее с петель и теперь опускали на землю, однако на полдороге неожиданно уронили, и крышка, ударившись нижним ребром о брусчатку, а внутренней стороной – о заднюю кромку кузова, с оглушительным грохотом упала на мостовую. Валушка, которого ринувшаяся к фургону публика вытолкнула в первые ряды, нисколько не удивился, что жилище кита, оказывается, можно открыть только изнутри, – не удивился прежде всего потому, что нисколько не сомневался: для действительно выдающейся цирковой труппы – а эта казалась именно такой – «интригующие приемы» подобного рода просто-напросто обязательны. К тому же внимание его было приковано главным образом к появившейся в «дверях» цирка двухметровой туше, принадлежность которой можно было установить не только благодаря тому, что, невзирая на крепкий мороз, верхнюю, густо поросшую растительностью часть туловища облегала одна только замызганная майка (дело в том, что о Подручном шли слухи, будто он не выносит тепла), но и благодаря перебитому боксерскому носу, который – вкупе с отнюдь не свирепым, а скорее бестолковым взглядом – придавал лицу на удивление безобидный и даже кроткий вид. Он вскинул руки, застонал, как будто еще только просыпаясь, потянулся всеми своими могучими членами и, что-то лениво жуя, неспешно спустился в толпу, прихлынувшую к разверстому чреву трейлера; он нехотя оттащил в сторону обшарпанный лист гофрированной жести и прислонил его к боковой стенке фуры, а затем, опустив из машины на мостовую три дощатых трапа, отошел в сторонку и, держа в руках плоский денежный ящик, стал продавать билеты – причем с таким сонным, скучающим видом, как будто ему не было дела ни до процессии, гуськом двинувшейся по хлипким сходням, ни до опасно сгустившейся атмосферы, словом, казалось, будто ему все, как говорится, по барабану. Валушка стоял в очереди, сгорая от нетерпения, и на лице его было написано, как все ему здесь нравится: и толпа любопытствующих, и фургон, и металлическая кассета для денег, и сам кассир. Благодарно взглянув на флегматичного великана, он взял у него билет, поблагодарил и с облегчением оттого, что денег как раз хватило, опять попытался завести разговор с кем-нибудь из сменявшихся в толчее соседей, а когда наконец подошел его черед, он тоже, размахивая руками, поднялся по хлипким мосткам и ступил в огромную сумеречную полость «китового логова». На приземистой, сбитой из крепких брусьев платформе лежала неимоверных размеров туша – СЕНСАЦИОННЫЙ BLAAHVAL

«Если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский» — цитата из беседы переводчицы и автора сопроводительной заметки Оксаны Якименко с венгерским писателем и сценаристом Ласло Краснахоркаи (1954) вынесена в заголовок нынешней публикации очень кстати. В интервью автор напрямую говорит, что, кроме Кафки, главными, кто подтолкнул его на занятие литературой, были Толстой и Достоевский. И напечатанный здесь же рассказ «Рождение убийцы» подтверждает: лестное для отечественного читателя признание автора — не простая вежливость.

Ласло Краснахоркаи сейчас уже можно смело назвать одним из наиболее известных венгерских писателей. «Сатанинское танго», его дебютный роман, был опубликован в 1985 году. История о жителях безымянного поселка и загадочном Иримиаше, которого одни считают чудотворцем и спасителем, а другие — бродягой и мошенником, изложена плотным модернистским письмом, вызывающим ассоциации со страницами прозы Кафки, Беккета и Маркеса. Эту небольшую книгу, проникнутую эсхатологическими мотивами и своеобразным мрачным юмором, населенную странными, порой безумными персонажами, можно воспринимать и как иносказание, и как повествование о человеческих судьбах, проникнутое любовью, ненавистью и отчаянием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Есть люди, в присутствии которых ни один уважающий себя скелет не усидит в своем шкафу. Максим Щербина всего-то поехал в отпуск, познакомиться с семьей своей жены. Он не собирался спускать лавину. Как обычно. Впрочем, в уважающем себя доме все драмы и трагедии происходят тихо — и без ярко выраженных последствий.Это не боевик и даже не приключенческий рассказ, а гораздо хуже…

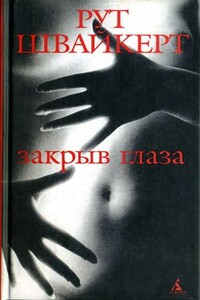

Рут Швайкерт – известная швейцарская писательница, лауреат престижных литературных премий.«Когда человеку исполняется тридцать, он открывает в себе удивительный новый талант – способность вспоминать» (И. Бахман). В день тридцатилетия героиня романа «Закрыв глаза» не только обрела дар воспоминаний, но и зачала желанного ребенка, которому так и не суждено было появиться на свет.Это книга о трудностях любви, обыденном безумии и «банальных катастрофах» повседневности.Женская судьба героини – главная интрига романа, написанного ярким, образным языком без тени сентиментальности.

Владимир Волкофф – новое имя для русского читателя, хотя на родине писателя, во Франции, оно широко известно. Потомок белых эмигрантов, Волкофф пишет по-французски и для французов, однако все его произведения проникнуты особым духом, который роднит их с лучшими образцами русской литературы. В сборнике новелл «Ангельские хроники» автор излагает свою, оригинальную точку зрения на роль небесного воинства в мировом историческом процессе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Лживая взрослая жизнь» – это захватывающий, психологически тонкий и точный роман о том, как нелегко взрослеть. Главной героине, она же рассказчица, на самом пороге юности приходится узнать множество семейных тайн, справиться с грузом которых было бы трудно любому взрослому. Предательство близких, ненависть и злобные пересуды, переходящая из рук в руки драгоценность, одновременно объединяющая и сеющая раздоры… И первая любовь, и первые поцелуи, и страстное желание любить и быть любимой… Как же сложно быть подростком! Как сложно познавать мир взрослых, которые, оказывается, уча говорить правду, только и делают, что лгут… Автор книги, Элена Ферранте, – личность загадочная, предпочитающая оставаться в тени своих книг.

Популярная французская писательница Кристин Фере-Флери, лауреат престижных премий, начала печататься в 1996 году и за двадцать лет выпустила около полусотни книг для взрослых и для детей. Ее роман “Девушка, которая читала в метро”, едва выйдя из печати, стал сенсацией на Лондонской книжной ярмарке 2017 года, и права на перевод купили сразу семь стран. Одинокая мечтательница Жюльетта каждый день по утрам читает в метро и разглядывает своих читающих попутчиков. Однажды она решает отправиться на работу другой дорогой.

Кто из нас не зачитывался в юном возрасте мифами Древней Греции? Кому не хотелось заглянуть за жесткие рамки жанра, подойти поближе к античному миру, познакомиться с богами и героями, разобраться в их мотивах, подчас непостижимых? Неудивительно, что дебютный роман Мадлен Миллер мгновенно завоевал сердца читателей. На страницах «Песни Ахилла» рассказывает свою историю один из самых интересных персонажей «Илиады» – Патрокл, спутник несравненного Ахилла. Робкий, невзрачный царевич, нечаянно убив сверстника, отправляется в изгнание ко двору Пелея, где находит лучшего друга и любовь на всю жизнь.

«Счастливые люди читают книжки и пьют кофе» — роман со счастливой судьбой. Успех сопутствовал ему с первой минуты. Тридцатилетняя француженка Аньес Мартен-Люган опубликовала его в интернете, на сайте Amazon.fr. Через несколько дней он оказался лидером продаж и очень скоро вызвал интерес крупного парижского издательства «Мишель Лафон». С момента выхода книги в июле 2013 года читательский интерес к ней неуклонно растет, давно разошелся полумиллионный тираж, а права на перевод купили 18 стран.Потеряв в автомобильной катастрофе мужа и маленькую дочку, Диана полностью утратила интерес к существованию.