«Маус» и другие. Сверхтяжелые танки Второй Мировой - [4]

В феврале произошло еще одно знаменательное событие: «Мышонок» стал взрослой «Мышью» — Mäuschen переименовали в Maus.

6 апреля 1943 года министр вооружений Альберт Шпеер ознакомился с ходом работ над танком «Маус». К этому времени уже был готов его полноразмерный деревянный макет. Порше получил указание разобрать макет и перевезти его к 10 апреля 1943 года в Берхтесгаден для демонстрации фюреру, однако, когда макет был уже разобран, перевозку отменили.

6 мая 1943 года макет был вновь разобран и вывезен в «Волчье логово» — штаб-квартиру фюрера в Растенбурге, где 14 мая он был продемонстрирован Гитлеру. Фюрер не упустил возможность «улучшить» танк и приказал вооружить его не 128-мм, а 150-мм пушкой. 8 июня 1943 года фирма Krupp получила заказ на изменение конструкции башни под более мощную пушку.

Танк возвращается в сборочный цех

Фердинанд Порше, 1942 год

1 августа на заводе Аlkett приступили к сборке первого опытного образца. Спустя три месяца состоялось совещание, посвященное определению сроков начала серийного производства танка, однако принять какое-либо решение по этому вопросу так и не удалось. Был утвержден лишь размер первой серийной партии — 152 единицы.

24 декабря 1943 года состоялся первый пробный выезд прототипа V1 (Maus I или Тур 205/1). Башня к этому моменту еще не была готова, поэтому вместо нее установили равный ей по массе балласт. Надо отметить, что пробный выезд состоялся без ведома Управления вооружений. Другим серьезным нарушением было фотографирование танка, что было строжайше запрещено. Танк показал весьма неплохую маневренность, когда выезжал из тесного сборочного цеха. По свидетельству водителя управлять «Маусом» было легче, чем средним танком Pz.IV.

В начале 1944 года танк Тур 205/1 был направлен в Бёблинген, где начались ходовые испытания машины. Между 11 и 14 января опытный образец был погружен на специальную четырнадцатиосную платформу грузоподъемностью 180 т и перевезен из Берлина на полигон. Прибыв к станции назначения, «Маус» сполз с платформы по приставному пандусу и ночью проехал около 5 км до ангара в Гинденбург Кезерне, принадлежавшего 7-му запасному танковому батальону. На следующий день были проведены испытания органов управления и пробные «пробежки» по полигону (всего около 2000 м). Испытания показали, что танк, даже проваливаясь в грунт на 500 мм, сохраняет подвижность. Движение танка производилось на пониженных передачах, поскольку КП была еще недостаточно доработана. На заднем ходу выявился чрезмерный провис гусеницы. Для его устранения были внесены изменения в механизм натяжения гусеницы. Параллельно с испытаниями шел заключительный монтаж механизмов и приборов танка. 21 января 1944 года за испытаниями наблюдали представители экспериментального центра в Куммерсдорфе полковник Эссер и майор Хоффман, а 31 января 1944 года полигон посетил сам Фердинанд Порше. Ход испытаний подробно документировался и снимался на кинопленку. 1 и 2 февраля были проведены осмотр и регулировка механизмов танка, а 3 февраля 1944 года были проведены очередные ходовые испытания (около 2000 м). Всего к 3 февраля 1944 года танк Тур 205/1 прошел около 16 км. В период с 4 по 25 февраля был проведен очередной цикл испытаний: Перед этим с 2 по 6 февраля была полностью проверена система смазки узлов и агрегатов танка. 7 февраля прототип прошел около 20 км (причем 8 км на танке проехал сам профессор Порше), а на следующий день еще 22,4 км.

«Маус» Тур 205/1 прибыл в Бёблинген. 14 января 1944 года

Первый выезд на полигон. 15 января 1944 года

В Бёблингене первый прототип «Мауса», покинувший сборочный цех будучи выкрашенным в темно-серый цвет, был перекрашен. Корпус и балластную башню сначала покрыли темно-желтой краской, а затем трехцветным камуфляжем. В попытке выдать сверхсекретный танк за трофейный советский, на бортах корпуса нарисовали серп и молот, а на бортах башни — красную звезду. При этом серп и звезда были изображены вверх ногами.

Следующий цикл испытаний проходил между 25 февраля и 17 марта 1944 года там же в Бёблингене. 25 февраля были проведены ходовые испытания по кругу диаметром 4000 м. 1 марта танк двигался по кругу диаметром около 4100 м. Во время этой поездки была проверена проходимость машины. «Маус» оказался способным преодолевать уклон до 25°. 9 марта 1944 года танк проехал еще 5200 м. В это же время проводились испытания специальной горной передачи для движения по склонам. На этот раз «Маус» смог двигаться по склону крутизной до 43°. 10 марта 1944 года танк 205/1 прошел 8200 м. Кроме этого он был использован для буксировки второго опытного образца, который в тот день прибыл в Бёблинген без двигателя и башни. Что касается вооружения, то 128-мм пушка KwK 44 была готова уже в ноябре 1943 года. Испытания орудия и всего двухорудийного лафета в сборе проходили на полигоне в Меппене. Монтаж же вооружения в танке задерживался из-за отсутствия башни. Сборка башни завершилась только 9 апреля 1944 года, затем ее доставили в Бёблинген и в июне установили на второй прототип «Мауса». Монтаж же вооружения был завершен только 3 октября 1944 года. Тогда же на танк 205/2 был наконец-то установлен дизельный двигатель Daimler-Benz MB 517. Таким образом, только в октябре 1944 года один из прототипов был доведен до более или менее боеготового состояния.

Практически одновременно с началом проектирования тяжелого танка Т-35 в СССР началась разработка на его базе тяжелых самоходно-артиллерийских установок. Шасси тяжелого танка было привлекательным для размещения на нем артиллерийских систем большой и особой мощности.Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР».

Без преувеличения можно утверждать, что тяжелый танк ИС-2 ведет свою родословную от танков КВ-1 и КВ-13: первый танк достаточно хорошо известен; о втором до настоящего времени можно было почерпнуть сведения, порой противоречивые, лишь из двух-трех изданий, посвященных истории СКБ-2 Кировского завода. Поэтому необходимо рассказать об этой боевой машине поподробнее.КВ-13 (объект 233) стал первой крупной самостоятельной работой Опытного танкового завода, созданного в марте 1942 года в Челябинске на базе СКБ-2, Ведущим конструктором проекта был назначен Н.

Если верить статистике, за всё время существования Третьего Рейха в Германии было произведено чуть более 50 000 танков и самоходных орудий – в два с половиной раза меньше, чем в СССР; а если считать ещё и англо-американскую бронетехнику, то численное превосходство союзников было почти шестикратным.Но, несмотря на это, немецкие танковые войска, ставшие главной ударной силой блицкрига, завоевали для Гитлера пол-Европы, дошли до Москвы и Сталинграда и были остановлены лишь колоссальным напряжением сил советского народа.

«Шерман» — самый массовый американский танк периода Второй мировой войны, уверенно делящий первое место по популярности с советским Т-34. Долгое время импортную технику у нас было принято ругать, а не хвалить. Из книги в книгу, из статьи в статью кочевал длинный перечень недостатков, в то время как не менее длинный перечень достоинств содержался в документах с различными грифами секретности. Но времена меняются, и вслед за «Пантерой» и «Тигром» наступила очередь «Шермана». Плох он был или хорош? Попробуем разобраться...

Блицкриг. Теперь это слово знакомо, наверное, каждому. Короткое, как выстрел, звонкое, как щелчок пули по броне, лязгающее, как гусеницы танков — в начале Второй Мировой оно наводило ужас на всю Европу. «Молниеносная война!..» Сокрушительные удары немецких танковых клиньев, стремительные танковые рейды по тылам противника, грандиозные «котлы», многотысячные колонны пленных. Горящая Варшава, запруженные беженцами дороги Франции, истерзанные гусеницами русские поля… Это — блицкриг. Стратегия победы. Универсальный инструмент манёвренной войны, позволявший Вермахту громить любого врага.

В пятом номере «Бронеколлекции» — приложении к журналу «Моделист-конструктор» — даётся краткий обзор развития германской бронетехники в период с 1939 по 1945 г.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Серия очерков полковника Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968) — о вражеских вождях и о вражеской армии. Одно ценно — автор видел врагов вблизи, а некоторые стороны их жизни наблюдал изнутри, потому что некоторое время служил в их армии: в мае 1918 года по заданию Московской подпольной белогвардейской организации поступил на службу в Красную армию, в управление Северо-Кавказского военного округа. Как начальник штаба округа он непосредственно участвовал в разработке и проведении операций против белых войск и впоследствии уверял, что сделал все возможное, чтобы по одиночке посылать разрозненные красноармейские части против превосходящих сил противника.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

Александр Иванович Гучков – один из самых крупных политических деятелей дореволюционной России, член Государственной Думы и Государственного совета, лидер влиятельной партии «октябристов», в 1917 году – военный и морской министр Временного правительства; с 1913 года он входил также в Военную масонскую ложу.Именно Гучков являлся автором и организатором дворцового переворота, целью которого было, используя связи с рядом военачальников (М. В. Алексеевым, Н. В. Рузским и др.), заставить Николая II отречься от престола.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

Тяжелый танк КВ («Клим Ворошилов») к началу Великой Отечественной войны был, безусловно, самым передовым по конструкции и самым мощным танком в мире. Он создавался специально для прорыва укрепленных линий обороны, имел очень сильное для своего времени вооружение, а его броню не могла пробить ни одна из противотанковых пушек Вермахта. Немецкие танки в поединке с КВ вообще не имели никаких шансов выйти победителем, что и заставило конструкторов рейха срочно приступить к проектированию «Тигра» и «Пантеры».В Красной Армии танки семейства КВ (КВ-1, КВ-1С, КВ-2, КВ-8 и КВ-85) сражались на всех фронтах с первых дней войны и до 1944 года, когда им на смену пришли знаменитые ИС-2.

В 1935 году советское правительство взяло курс на создание «Большого флота», основой которого должны были стать самые мощные в мире линейные корабли типа «Советский Союз» и тяжелые, фактически линейные, крейсера типа «Кронштадт». Проектирование и строительство этих уникальных по своим характеристикам кораблей велось по прямому указанию И.В.Сталина, видевшего в них прежде всего инструмент большой политики. В то время океанский линейный флот считался необходимым атрибутом великой державы, и строительство новых линкоров в СССР считалось самой приоритетной задачей Однако из-за начавшейся Великой Отечественной войны советские суперлинкоры так и не вошли в строй.

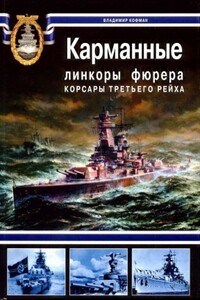

«Карманные линкоры» — под таким прозвищем остались в истории эти оригинальные корабли, созданные германскими инженерами в межвоенный период. Найдя лазейку в условиях Версальского договора, немцы официально отнесли их к классу броненосцев, хотя на самом деле они являлись скорее тяжелыми крейсерами. Вооруженные очень мощной артиллерией главного калибра и оснащенные необычной дизельной силовой установкой, корабли типа «Дойчланд» считались одним из главных козырей Кригсмарине во Второй мировой войне. Благодаря огромной дальности плавания они идеально подходили на роль океанских рейдеров и стали настоящей «костью в горле» для лордов Адмиралтейства.

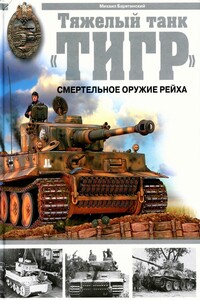

«Тигр» — самый грозный немецкий танк Второй мировой войны, своего рода символ гитлеровских «Панцерваффе». И если два других самых знаменитых танка тех лет — Т-34 и «Шерман» — во многом обязаны своей известностью гигантскими объёмами производства, то «Тигр» заслужил свою славу исключительно благодаря выдающимся боевым качествам. И можно только сожалеть, что эти качества использовались в борьбе за неправое дело…