Матисс - [21]

В „Лежащей одалиске в серых шароварах” (илл. 23) с непривычной у Матисса обстоятельностью переданы розовое тело полуобнаженной женщины, обстановка вокруг нее, диван и ковры, чередование планов и пространство алькова. Распадение картины на отдельные элементы решительно непохоже на фовистские картины Матисса. Впрочем, благодаря выделению полос на тканях, контрасту между крупными узорами и небольшой фигуркой женщины картина теряет замкнутый характер. Сквозь детализацию прорывается матиссовская чуткость к ритму форм и к радостным, звонким краскам.

Картины Матисса 20-х годов широко разбросаны по музеям мира. Многие зрители вынуждены судить о художнике только по этим работам. Между тем они дают лишь одностороннее, в сущности неверное представление о нем. Этот слой в его наследии поверхностный, наносный.

В 20-х годах Матисс оставался более верен себе в скульптуре, которая при жизни его не находила признания и сбыта и долгое время почти целиком не покидала его мастерской.

Новый подъем

В начале 30-х годов Матисс набирает силы, чтобы вернуться к исканиям фовистского периода и дальше пойти по этому пути. Он снова создает ряд крупных значительных произведений. Трудно сказать, какие события в жизни художника оказали благотворное воздействие на его творчество. Во всяком случае, в нем произошел перелом. Его искусство поднимается на более высокую ступень. Шестидесяти лет художник обретает новую молодость.

Он получает заказ от д-ра Барнеса написать декоративное панно для его музея в Мерионе (1931–1933, США, Пенсильвания). Это была трудная задача прежде всего из-за больших размеров стены, которую предстояло украсить. Десятиметровое панно следовало расположить в арках в верхней части сравнительно мало освещенного зала, предназначенного для картин из собраний Барнеса: шедевров Сезанна, Сёра, Ренуара и самого Матисса.

Художник с воодушевлением взялся за эту работу. Со времени двух панно для дома С. И. Щукина он не имел повода проявить себя в монументальной живописи, хотя испытывал к ней влечение. Он нанимает в Ницце брошенную киностудию, где можно было расположить эскизы в размере задуманных панно, и в течение двух лет отдает все свои силы этой заманчивой, хотя и трудной для него работе.

В панно для музея Барнеса Матисс решил представить танец. Но в нем не могло быть и речи о повторении щукинского панно на эту тему. Панно в Мерионе отличается более всеобщим и даже несколько отвлеченным характером. В нем предстояло найти равновесие между фигурами обнаженных танцовщиц и тремя арками, которыми венчалась стена. Чтобы раскрыть сущность явления, выявить внутреннюю закономерность движения в танце, необходимо было отказаться от всего того, что характеризует лишь оболочку вещей.

Матисса не удовлетворяло обыкновение монументалистов „вписывать” фигуры в предоставленное им поле. Он предпочел синкопический ритм: архитектурные арки всего лишь аккомпанируют у него ритму танца, но перебиваются дугами человеческих тел. Между тем фигуры связаны и архитектурой, Матисс прямо говорит, что рассматривает панно как „часть архитектуры”, только связь эта не пассивная, не мертвая, а полная дионисийской страсти, движения, жизни. Арки срезают верхние части фигур, пяты арок закрывают лежащие за ними фигуры. Голубые и розовые полосы фона то соответствуют очертанию фигур, то перебивают их. Для того чтобы яснее выявить ритм танца, художнику пришлось прибегнуть к наибольшей обобщенности. В этом помог ему опыт, который он приобрел в годы сближения с кубизмом. Уменьшенные по размеру головы танцовщиц переданы в виде овалов, без обозначения черт лица. Матисс переносит в монументальную живопись приемы своей графики, в частности офорта (илл. на стр. 40): тонко прочерченные контуры фигур не всегда совпадают с их жемчужно-серой раскраской. Этим усиливается подвижность форм.

Панно Матисса для музея в Мерионе упрекали за то, что в нем больше холодного расчета, чем живого творчества. Но художник отстаивал его, видя в нем итог своих сорокалетних исканий. Указывали на то, что в нем недостаточно выражено „человеческое начало”. Но Матисс считал, что человеческое начало может присутствовать в стенной живописи литпь в ограниченной степени. В росписях великих мастеров Возрождения, в частности в „Страшном суде“ Микеланджело, это начало присутствует, но чрезмерное изобилие прекрасно написанных тел, по его мнению, „уводит нас от восприятия целого”.

В мерионском панно Матисс отошел от позиций, которые он занимал на протяжении 20-х годов. Маятник качнулся в обратную сторону. Однако это не было плодом мимолетного увлечения. Незадолго до мерионских панно Матисс заканчивает последний вариант рельефа с женской фигурой, повернутой спиной (илл. на стр. 19). По силе воздействия это произведение едва не превосходит мерионские росписи. Задачей было передать не движение, но покой — женская фигура выглядит как мощная кариатида. Художник отказался от лепки и проработки анатомических подробностей, но в его лаконическое решение как бы вошло все то пластическое богатство форм, которым он овладел в первых вариантах рельефа. Даже если не забывать Майоля и его „Помону”, эту работу Матисса нужно признать одним из самых впечатляющих образов человеческой силы в скульптуре XX века. Отдаленные прототипы ее можно найти в искусстве Передней Азии и Древнего Китая.

Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

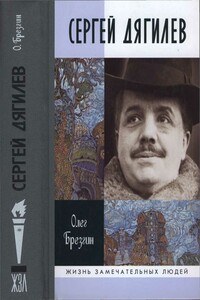

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

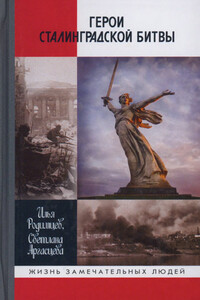

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.