Матисс - [19]

В картине „Танжер. Вид из окна" (илл. 13) вид через раскрытое окно выглядит, как картина в картине. В ней сопоставлены и сливаются в нечто целое самые различные предметы: на подоконнике цветы в горшках, за окном городская площадь и густая зелень холма, вдали старинные здания и башни. Дерево выглядит вдали, как цветы в горшках. Горшки с цветами одного размера, что и далекие башни. Прохожие и ослик рядом с цветами на окне кажутся мухами. Переплеты окна соответствуют делению картины на три яруса. Эмалевая синева неба и теней заливает все поле, и только красные цветы в глиняном горшке отделяются от синевы, заливающей картину. Как и в других картинах фовистского периода, в этой господствует плотная материя красок.

Картина «Мастерская художника» отчасти похожа на картины с наклейками, которые благодаря Пикассо и Браку входили тогда в моду. В центре ее высится темно-синий ковер с резко выделяющимся светлым узором. Но, в отличие от испанского натюрморта, узор на этот раз не стирает границ между предметами, не нарушает строгой конструкции картины. Она ясно членится на два яруса и на три створки. Сиреневого цвета стена очень легка, малиновый пол более тяжел, самое плотное пятно картины — это темный ковер в ее центре. Ковер на полу преодолевает плоскость, по нему, как по мосткам, зритель может проникнуть в этот мир строгой закономерности, равновесия и порядка. В мастерской художника нет ни одной живой души, но гипсовые слепки, фигурки на картинах и рисунках, словно воспользовавшись отсутствием хозяина, приходят в движение, двигаются, переговариваются и вовлекают неодушевленные предметы, даже красочные пятна, в безмолвную жизнь, какой может жить картина.

Главное очарование этой картины — ее красочная инструментовка, равновесие темно-малинового и оттенков лилового, градация синего и бирюзового, пропорциональность больших, средних и малых отрезков, закономерность того, что теплые тона вызывают холодные, что все они отливают и переливаются полутонами и что над ними доминирует могучее темное пятно посередине картины, поддержанное на боковых створках. В этой картине Матисс, не отступая от фовизма, нашел поистине классическое равновесие ее элементам.

На перепутье

В годы первой мировой войны в искусстве Матисса происходит заметный перелом. Объясняется ли он всеобщим тревожным состоянием в те годы или в этом проявилось воздействие на него чисто художественных исканий кубизма- решить очень трудно. Во всяком случае, судя по письму Матисса 1916 года к его другу П. Пурману, он тяжело переживал события тех лет, особенно то, что „люди жертвуют собой, не зная, почему и для чего они приносят себя в жертву”.

Его искусство становится теперь суровым, строгим, пуританским, почти аскетичным. Счастливая гармония, покой, блаженство, красочная роскошь, музыкальность покидают его. Художника не удовлетворяет задача создания в картине красивого созвучия красок. Он предпочитает строить композицию, обобщать формы, стремится к ее правильности. Отказываясь от обычных точек зрения на предметы, он выбирает непривычные ракурсы, повышает этим впечатление их объемности. Его мир выглядит лишенным красочного покрова, обнаженным, порой пустым. Если в нем и появляется человек, то фигура его носит характер отвлеченного знака.

В картине Матисса „Дверь-окно” (илл. 17) с первого взгляда трудно его узнать. Черный пролет двери-окна мрачно зияет в обрамлении бледно-синей, серой и зеленых полос. Внизу виден небольшой уголок темно-коричневого пола. Только тонко рассчитанные соотношения между шириной полос, их цветом и светосилой смягчают общее впечатление от этого мрачного портала в потусторонний мир и позволяют угадать в картине работу Матисса.

Матисса легче узнать в другой его картине — „Урок музыки” (илл. 18). Сама тема могла бы дать повод для интимности в духе Боннара. Но Матисс ограничивается довольно отвлеченными знаками-иероглифами: круглой головкой ребенка, узором нотной подставки на рояле, пирамидой метронома, решеткой балкона и бронзовой статуэткой женщины в углу картины. На картине, за головкой ребенка, сильно вытянутая женская фигура втиснута в узкий простенок. Если в картине можно обнаружить выражение ее музыкальной темы, звучание ганонов, исполняемых непослушными пальцами ребенка, то разве только в контрасте между преобладающими нейтральными тонами картины и призывной полоской зелени за окном.

В картине „Художник и его модель” (илл. 20) преодолен тот поэтический беспорядок, который давал о себе знать в незадолго до того написанной московской картине „Мастерская художника”. Угол комнаты, в котором расположились художник и его модель, четко построен и расчерчен. Можно подумать, что фигура художника подменена деревянным манекеном. Женская модель в зеленом халате на фоне розового кресла — это единственный звонкий аккорд в картине, повторенный в меньшем масштабе в картине на мольберте. Драгоценные самоцветы заключены в жесткую, грубую оправу.

В картине „Аллея в парке Триво” (илл. 19) нет и следа узорной прелести листвы, красочных переливов первых пейзажей Матисса. Картина четко разбивается на ряд плоскостей: белую, черную, зеленую и коричневую. Голые стволы деревьев резко противостоят зелени. Точка зрения выбрана высокая, этим усиливается трехмерность, активность уходящих в глубь холста диагоналей.

Эта книга рассказывает о трудах и днях замечательного русского художника Александра Иванова. Его жизнь не богата яркими событиями. Но она насыщена большим внутренним драматизмом. Многие годы Иванов прожил вне родины, в Италии, но душой всегда был с родной землей. Страстный искатель правды, живописец-мыслитель, психолог, раскрывающий в своих произведениях глубины душевной жизни человека, он был желанным другом передовых русских людей — Герцена, Огарева, Чернышевского. Чернышевский назвал его «одним из лучших людей, которые только украшают землю».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

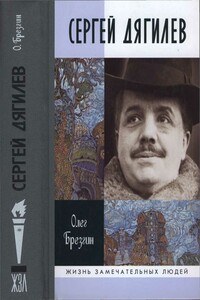

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.