Мать Мария - [2]

"Долой царя? Я на это легко соглашалась. Республика? Власть народа? тоже, всё выходило гладко и ловко. Российская социал-демократическая партия? Партия социалистов-революционеров? В этом, конечно, я разбиралась с трудом. Одна у меня немножко олицетворялась учеником Зосимовым и хромым ялтинским оратором, а другая учеником [Петровым] и рассказами его о всяких подвигах и жертвах. В общем, вся эта суетливо-восторженная революция была очень приемлема, так же, как и социализм, не вызывая никаких возражений, а борьба, риск, опасность, конспирация, подвиг, геройство - просто даже привлекали. На пути ко всему этому стояло только одно, огромное препятствие - Константин Петрович. Увлечение революцией казалось мне каким-то личным предательством [по отношению к Победоносцеву]. [...] За то, что русский народ ошибался и я была права, говорила мне дружба с Константином Петровичем, возможность наблюдать непосредственно. А против этого было то, что не может же весь русский народ ошибаться, а я только одна знаю правду, и это сомнение было неразрешимо теоретически".

Однако "на практике всё было гораздо проще". Детские сомнения разрешились. Победоносцев перестал быть для нее обязательным критерием. А когда она переехала в Петербург, она только и стремилась попасть в самые настоящие революционные круги.

"Я ненавидела Петербург. Мне было трудно заставить себя учиться [...][2]. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда. И душе хотелось подвига, гибели за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы [...]. Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ. Мне случалось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами, но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе. Это сильно разочаровывало. Я не могла понять, отчего политическая экономия - вещь более увлекательная, чем счеты с базара, которые приносит моей матери кухарка Аннушка".

Но то, что она в 1910 году вышла замуж за социал-демократа, большевика, не помогло ей сблизиться с революционерами, которые были "готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ". Хотя за три года до брака ее муж Дмитрий Кузьмин-Караваев сидел короткое время в тюрьме за партийную деятельность (в качестве курьера он связывал петербургские партийные ячейки с финляндскими), теперь он проявлял себя скорее как "друг поэтов, декадент по самому существу", как "молодой эстетствующий юрист"; причем, партийная критика за это вскоре заставила его выйти из партии, к которой он примкнул, будучи еще студентом, в 1905 году.

Его молодая жена сама включилась в жизнь литературной и художественной элиты Серебряного века: на время, как она писала позже, "Петербург меня победил". Символом и сосредоточием этого Петербурга сделалась "башня" Вячеслава Иванова. Здесь общались, спорили и выступали Розанов и Бердяев, Гиппиус и Мережковский, Ахматова и Гумилев, Ремизов и Метнер, Блок и Белый: символисты, молодые акмеисты, поэты из народа, композиторы, мыслители, художники.

"Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты - в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура: цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле мы были граждане вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка [...]. Мы были последним актом трагедии - разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная пустынь, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая нас своими восторгами и муками".

О революции здесь говорили, но только лишь говорили:

"Вот все были за революцию, говорили самые ответственные слова. А мне еще больше, чем перед тем, обидно за нас. Ведь никто, никто за нее не умрет. Мало того, если узнают о том, что за нее умирают, как-то и это всё расценят, одобрят или не одобрят. Поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь - до утренней яичницы - и совсем не поймут, что умереть за революцию - это чувствовать настоящую веревку на шее, вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть. И жалко революционеров, потому что они умирают, а мы можем только умно и возвышенно говорить об их смерти. И еще мне жалко - не Бога, нет, Его нету. Мне жалко Христа. Он тоже умирал, у него был кровавый пот [...]. И если понятна Его смерть за разбойников, блудниц и мытарей, то непонятна - за нас, походя касающихся Его язв и не опаляющихся Его кровью".

Из этого пресыщенного круга (и, до некоторой степени, с его помощью, так как именно он ее отвращал и тем самым побуждал идти вперед) она начала освобождаться в поисках веры. Веры, но не такой, о которой говорилось на "башне": и там, и в религиозно-философском обществе, как она писала, "основным утверждением было то, что вот верим, верим, верим [...]. Но всё казалось, что упоминание Софии-Премудрости Божьей, ссылки на Соловьева, вера в Богочеловечество - это всё одно, а церковность гораздо более понятна и доступна любой старой салопнице, бьющей по воскресеньям поклоны в церкви. Утеряно было главное для этого пути: "Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное". Детскости не было, не могло быть, была старческая, всё постигшая, охладевшая ко всему мудрость. И церковность стала одной из культурных ценностей, тщательно изученной, положенной в общую сокровищницу культурных ценностей. Таким образом, было всё, кроме веры, веры во что бы то ни было; была только сильная воля к вере".

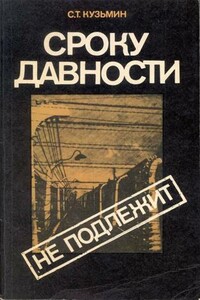

Это еще одна книга о зверином облике гитлеровского фашизма — ударного отряда мировой империалистической реакции, угрожавшего человечеству массовым истреблением. Ее автор, в прошлом ответственный сотрудник Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, участвовал в выяснении масштабов их злодеяний на территории СССР, Польши и других стран. На основе личных воспоминаний, документов, свидетельств очевидцев он воспроизводит страшную картину фашистского разбоя, показывает историческую роль Советского Союза в спасении миллионов людей от порабощения и гибели.Адресуется массовому читателю.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на Дунае в годы Первой мировой войны. Автор участвовал в боевых действиях с момента объявления войны до падения Австро-Венгерской империи, находясь на различных командных должностях вплоть до командующего Дунайской флотилией.Текст печатается по изданию — «Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914―1918 гг.» Л.: Военно-морская академия РККФ им. тов. Ворошилова, 1938 — с незначительной литературной обработкой, касающейся, главным образом, неудачных и архаичных выражений, без нарушения смысловой нагрузки.

Боец легендарного 181-го отдельного разведотряда Северного флота Макар Бабиков в годы Великой Отечественной участвовал в самых рискованных рейдах и диверсионных операциях в тылу противника — разгроме немецких гарнизонов на берегах Баренцева моря, захвате артиллерийской батареи на мысе Крестовый и др., — а Золотой Звезды Героя был удостоен за отчаянный десант в южнокорейский город Сейсин в августе 1945 года, когда, высадившись с торпедных катеров, его взвод с боем захватил порт и стратегический мост и, несмотря на непрерывные контратаки японцев, почти сутки удерживал плацдарм до подхода главных сил.Эта книга вошла в золотой фонд мемуаров о Второй мировой войне.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.