Маша Регина - [81]

— шах и мат.

Кёнигин, ну кто тебе мешал ответить, что, мол, статьи такой еще не читала и потому никак не могу прокомментировать, ну вот, ты опять молчишь. Да, Маша молчала, молчала и молчала. Сначала она думала, что ответить, потом, когда поняла, что что бы ни ответила, это все равно, она отключилась — ей нравилась тишина, тело ее было абсолютно расслабленно, только страшно болел желудок, все, что ей сейчас было нужно, — это стакан минералки. И незаметно для себя, когда микрофон перехватил Петер, чтобы сказать, что мы тут собрались для того, чтобы обсудить картину, поэтому, — Маша встала и ушла. Пресс-конференция закончилась в шуме и гаме, потом был показ, Маша на одну минуту появилась на сцене, а потом попросила Петера отвести ее куда-нибудь, где точно нет шансов встретить кого-то из тусовки. Разверзалась черная пасть неба, Маша блевала на песок горькой пеной, шум прибоя скрадывал ее стоны, и набегающая с юга волна прятала последствия трех бутылок шампанского. Петер, качаясь, держал Машу за плечи и уговаривал плюнуть на все: ты же еще ничего не ела сегодня, пойдем поедим.

Тема голода требует предварительного замечания: раз уж мы упомянули Машины разъезды, предпринятые для поиска натуры к новому фильму, не лишним будет сказать и то, что рождение последней (по счету, по крайней мере) ленты, которую Маша успеет снять, было связано (ведь в действительности тот сор, из которого все растет, ничего общего со стихами не имеет) с тем, что, еще монтируя «Чуму», Маша встречалась в Берлине с Колей — горе-Тристаном. Еще до того, как в Маше что-то сломалось и она перестала давать дурачащие публику интервью, она однажды высказывалась о занимающей русских драматургов и сценаристов проблеме ружья: есть нечто искупительное в том, что императивный характер этой максимы неотделим от туманной неопределенности в вопросе о том, кому она принадлежит, — Маша не упоминала только, что, говоря это, повторяет услышанное когда-то от А. А., и правильно — мысли, продуманные нами, всегда только наши.

Так вот дело было так. Маша катила по Лейпцигской и на перекрестке с Вильгельмштрассе вдруг остановилась, припав на правую ногу: приклеенная к стене афиша извещала ее о концерте группы из России, и лицо фронтмена было Маше знакомо. Маша не сразу заметила, что афиша еще актуальна — концерт послезавтра, — но когда заметила, мгновенно решила пойти. В этом решении не было ничего сентиментального — разве что в самой глубине памяти мелькнула хвостатая тень трогательного, в сущности, юношеского секса, но Маша знала, что эта рыба в любом случае давным-давно сорвалась с крючка и ушла, — то, что заставило ее купить билет в грязноватый клуб с говорящим названием, это почти утилитарное соображение: она рассчитывала на то свойство памяти, по которому с материализацией призраков прошлого оживают (несмотря на то что призраки ничуть на себя не похожи) в абсолютной, хотя и объективированной точности наши собственные чувства — которые ей при работе над «Чумой» как раз и были нужны. Хвала вечному кёнигсбергскому девственнику, мы-то знаем, что единственная хитрая рифмовка, которая тут есть, в меру сил пытается быть отголоском набоковской.

Маше не понравилась группа (ей всегда казалось, что люди играют тяжелую музыку от безысходной неспособности сочинить хоть простенькую мелодию), к тому же она сильно отвыкла от клубной атмосферы и, даже забившись в угол у барной стойки, чувствовала себя посетителем без видимой причины шумного музея; мало того, она отчетливо видела, что взмыленный длинноволосый фронтмен чувствительно пьян, — и все же досидела до конца, чтобы передать в осажденную гримерку записку с высокомерным (от досады, не более того) «еще раз спасибо за камеру; найдется минутка? дай знать, — М. Р.». Маша расплатилась, готовая к тому, что записка навечно останется в бутылке, и однако через две минуты перед ней возник мужчина, протягивающий ей визитку: Мария Павловна? я Андрей, продюсер группы, — ну конечно, кто еще тут надел бы пиджак.

Может показаться странным, что идея «Голода» — фильма о человеке, который отказался от еды из отвращения к пищеварительным процессам, — была вызвана впечатлением от встречи с алкоголиком тем более заурядным, что он был музыкантом. Но, с одной стороны, кванты творческого воображения и не должны давать отчет ньютоновской логике сил, а с другой, некоторая логика тут все-таки была. Коля выгнал всех из гримерки и, пока они разговаривали, выпил едва ли не половину пол-литровой, — впрочем, заметно пьянее он не стал, разве что под конец принялся настойчиво звать Машу по маршруту кабак-гостиница продолжать. Разумеется, Маша отказалась, и ребенок дома ждет, — было хоть и правдивой, но отговоркой (а да я кормлю еще, — так и вовсе враньем): сиделке можно было бы позвонить и пообещать ей сказочные отступные, возможно, Маша так и сделала бы (хотя бы потому, что Коля, даже Коля-алкоголик, оставался красавцем), но проблема была в том, что, зазывая Машу «в номера», Коля всего лишь выполнял программу автопилота, в действительности ему это вовсе не было нужно. Глядя ему в глаза, пока он, спрашивая

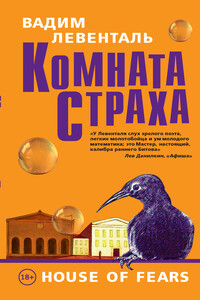

Мало написать «люблю», чтобы читатель понял – герой полюбил, и мало написать «ужас», чтобы у нас по спине рассыпались мурашки. Автор «Комнаты страха» умеет сделать так, чтобы его словам поверили. Сборник малой прозы Вадима Левенталя, блестяще дебютировавшего романом «Маша Регина», открывает новые грани его дарования – перед нами сочинитель таинственных историй, в которых миражи переплетаются с реальностью, а предметы обнажают скрытый в них огонь. Городской нуар и готическая новелла – вот жанры, которым на этот раз отдает дань финалист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА» Вадим Левенталь. Завершает книгу повесть «Доля ангелов» – скупо, с ледяным лаконизмом рассказывающая о страшных днях Ленинградской блокады.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

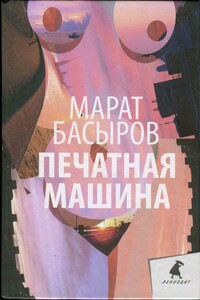

Жан Жене — у французов, Чарльз Буковски — у янки, у России новых времен — Эдуард Лимонов. В каждой национальной литературе найдется писатель, создавший яркий образ экзистенциального бунтаря, в котором олицетворено самосознание если не целого поколения, то значительной его части. Но мир, покинувший лоно традиции, устроен так, что дети не признают идеалов отцов, — каждое поколение заново ищет для себя героя, которому согласно позволить говорить от своего имени. Этим героем никогда не станет человек, застывший в позе мудрости, знающий сроки, ответы на главные вопросы и рецепты успеха.