Маневренные танки СССР Т-12, Т-24, ТГ, Д-4 и др. - [3]

В основу соображений о количестве и качестве нужных танков были положены средства, необходимые для прорыва укрепленной полосы обороны противника на участке 10 километров силами двух стрелковых дивизий с возможностью развития успеха на глубину до 30 километров. При этом предусматривалось придать одной из них батальон танков сопровождения, а второй — «пулеметок сопровождения» (иначе говоря, танкеток). Каждый батальон включал три роты и резервные машины, всего 69 танков. Кроме того, при разработке программы учли и возможные потери в течение года войны (основывались, прежде всего, на опыте гражданской войны в России), в результате чего необходимое число танков и «пулеметок» определили по 112 штук каждых. Именно танки и «пулеметки» разрабатывались в первую очередь отечественной промышленностью — эти машины должны были поддерживать пехоту на поле боя.

Чуть позже планировалось начать проектирование «маневренных танков» — их предполагалось использовать в случае прорыва полосы обороны с полевыми укреплениями полного профиля, подавления крупных узлов сопротивления и нарушении коммуникаций противника в случае выхода на оперативный простор. Маневренные танки должны были действовать самостоятельно или придаваться пехоте, коннице, а также при необходимости усиливать подразделения танков сопровождения и «пулеметок». По расчетам составителей «трехлетнего плана» батальон маневренных танков должен был включать в себя 60 машин. Стоимость одного маневренного танка определялась довольно высокой — 50 тысяч рублей. Для сравнения танк сопровождения «оценивали» в 18 тысяч, а «пулеметку» — в шесть тысяч.

Решением Революционно-военного совета (РВС) СССР от 9 марта 1928 года артиллерийскому управлению получалась разработка «танка маневренного типа». Артуправление выдало комиссии по танкостроению требования для проектирования такой машины 3 апреля, после чего комиссия поручила разработку машины ГКБ ОАТ. Первый проект был рассмотрен в августе 1928 года.

Компоновочную схему машины, получившей обозначение Т-12, заимствовали у американских танков M1921 и M1922 — с двухъярусным расположением вооружения в двух независимо друг от друга вращающихся башнях. Кстати, схема маски 45-мм пушки, проектируемой для Т-12, также заимствовалась у американцев:

«45-мм пушка начала разрабатываться в 1924 г., и щитовое прикрытие этого орудия проектировалось по доминировавшим в то время американским образцам с шаровыми щитами».

В качестве предприятия, которое должно было изготовить опытный образец танка и освоить его серийный выпуск, выбрали Государственный Харьковский паровозостроительный завод (ГХПЗ, далее по тексту ХПЗ).

Следует сказать, что если ГКБ уже имело хотя бы какой-то опыт работ по танкам, то для харьковчан это дело было новым. Весь их опыт сводился лишь к ремонту трофейных английских боевых машин, да проектированию и обеспечению производства гусеничных тракторов «Коммунар» (последний являлся переработанным вариантом немецкого трактора ВД-50 «Ханомаг»).

Поэтому в декабре 1928 года из числа конструкторов тракторного производства на ХПЗ создается новый коллектив — танковая конструкторская группа, руководителем которой назначили молодого инженера Ивана Никаноровича Алексеенко. К началу 1929 года в составе танковой группы числилось восемь человек. Она занималась совместно с ГКБ проектированием танка Т-12, который в документах ХПЗ обозначался как 1-12-32 или просто 1—12.

Но общее руководство работ по новому танку осуществляло ГКБ во главе с С. Шукаловым, ведущим конструктором машины был В. Заславский, а от ХПЗ за создание Т-12 отвечали заместитель главного инженера завода М. Андриянов и инженер С. Махонин.

ТАНК Т-12 — «ПЕРВЫЙ БЛИН»…

Как уже говорилось Т-12 проектировался с размещением вооружения в двухъярусных башнях, такая компоновка хоть и обеспечивала воплощение в жизнь идеи маневренного танка, но все же имела значительные недостатки. В первую очередь, вращение главной башни неизбежно сбивало наводку малой.

Руководитель танковой конструкторской группы ХПЗ в 1928–1930 годах Иван Никанорович Алексеенко. Под его руководством велось проектирование и изготовление Т-12, а затем и Т-24.

Кроме того, установка башен одна на другую приводила к увеличению высоты танка до трех метров, что делало его очень заметным на поле боя, да и маскировка его на местности представляла определенные трудности.

К осени 1928 года чертежи нового танка передали на ХПЗ, где началось изготовление опытного образца. Параллельно с проектированием машины разрабатывалась и система «танко-тракторно-автоброневооружения» РККА. Она предполагала оснащение армии всей гаммой техники — от танков и бронемашин до грузовиков и тракторных прицепов. В январе 1929 года проект такой системы рассматривался на заседании Реввоенсовета СССР. Любопытно, что в этом документе термин «маневренные танки» уже заменен на «средние». Предполагалось поставить на вооружение Красной Армии 16-тонную машину с броней 25–30 мм, скоростью до 30 км/ч, вооруженную 45-мм пушкой и тремя пулеметами. Назначение таких машин виделось следующим:

В начале Великой Отечественной войны тяжелый танк КВ-1 являлся самой мощной и самой передовой по конструкции машиной в мире. Сильное вооружение и толстая броня помогали ему выходить победителем в столкновениях с немецкими танками, для которых встреча с КВ-1 стала неприятным сюрпризом.Трудно переоценить вклад, который внесли в победу наши тяжелые танки, принявшие на себя удар противника в самый трудный для нашей страны, первый год войны. Конструкция «кавэшки» послужила основой для проектирования и создания танков ИС, которые, переняв эстафету у КВ-1, с триумфом вошли в Берлин.

НОВАЯ КНИГА ведущего историка бронетехники, продолжающая его энциклопедию Т-34! Всё о различных вариантах модернизации легендарного танка — Т-34М, Т-43, Т-34-85М, Т-34-100, Т-44, - которые превосходили серийные «тридцатьчетверки» по всем статьям, но на вооружение был принят лишь последний из них, да и то в самом конце войны.Почему советское руководство отказывалось от более совершенных и перспективных машин, призванных заменить Т-34? Выдерживают ли эти опытные образцы сравнение с немецкой бронетехникой? Что, если бы наследники «тридцатьчетверки» все же пошли в серию — могли они изменить ход танковой войны на советско-германском фронте?

В марте 1945 года гитлеровцы предприняли последнюю попытку переломить ход войны, нанеся контрудар в районе озера Балатон. Здесь были сосредоточены лучшие танковые силы III Рейха — дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Рейх», «Мертвая голова», «Викинг» и др., укомплектованные убежденными нацистами и вооруженные новейшей бронетехникой (в общей сложности до 900 танков и самоходных орудий). Тогда как для Красной Армии данное направление оставалось второстепенным, поэтому войскам 3-го Украинского фронта предстояло отразить немецкое контрнаступление собственными силами, не рассчитывая на подкрепления из резерва Ставки, которые были необходимы для решающего штурма Берлина, полагаясь лишь на собственное мастерство и богатый боевой опыт.

Один из самых знаменитых танков Второй Мировой, сравнимый лишь с легендарными Т-34 и «Тигром», Pz.V Panther проектировался не просто как «тевтонский ответ» нашей «тридцатьчетвёрке», а как Wunderwaffe, способное переломить ход войны. Однако чуда опять не получилось. Несмотря на мощную лобовую броню, рациональные углы наклона бронелистов (низкий поклон Т-34!) и великолепную пушку, способную поражать любые танки противника на дистанции до полутора километров, первый опыт боевого применения «Пантер» вышел комом — на Курской дуге они понесли тяжелейшие потери, оказавшись уязвимы в боковой проекции не только для 76-мм противотанковых орудий, но даже для «сорокопяток».

Доля тяжелых боевых машин в танковых войсках в течение второй мировой войны постоянно возрастала и достигла в 1944 году 37,5%. При этом по численности лидером по-прежнему оставался Советский Союз, в котором с 1939 по 1945 год было выпущено 8258 тяжелых танков, за это же время в Германии — всего 1839!Количественное превосходство напрямую сказалось как на организации тяжелых танковых частей, так и на тактике применения боевых машин этого класса. Если немцы не пошли дальше тяжелых танковых батальонов, то в Красной Армии, начав с танковых полков прорыва в 1942 году, спустя два года пришли к сосредоточению тяжелых танков в составе тяжелых танковых бригад.

Данная книга не претендует на звание всеобъемлющего труда по камуфляжу бронетанковых частей Красной Армии. Просто было очень важно показать, что в РККА, как и в любой другой, современной той эпохе армии, большое внимание уделялось проблемам камуфлирования, тактическим и опознавательным знакам. Сбор материала осуществлялся путем изучения существующих публикаций по данной тематике, в первую очередь приказов и наставлений по камуфлированию военной техники, а также архивных документов и фотоматериалов. Надеемся, что данная книга будет полезна как различным исследователям, так и широкому кругу читателей, стремящихся разобраться в различных перипетиях нашей военной истории.

Монография современного австрийского историка Фердинанда Опля посвящена одной из самых известных личностей XII столетия и всего европейского Средневековья — правителю Священной Римской империи Фридриху I Барбароссе. Труд, первое издание которого было приурочено к 800-летней годовщине со дня смерти монарха, сочетает в себе яркое и подробное изложение биографии императора (первая часть книги) с комплексным описанием своеобразия его политической деятельности, взаимодействия с разными сословиями и институтами средневекового общества (второй раздел)

Роман Г. Оболенского рассказывает об эпохе Павла I. Читатель узнает, почему в нашей истории так упорно сохранялась легенда о недалеком, неумном, недальновидном царе и какой был на самом деле император Павел I.

Работа является оригинальной попыткой найти систематическое разрешение противоречий между практикой образования социальных форм, создаваемых социалистической революцией при неблагоприятных условиях, и необходимым, но исторически неподготовленным, теоретическим обеспечением этой практики. Попытка проводится на примере истории возникновения, развития и угасания СССР.Уделяется большое внимание интеллектуальной подготовке читателя к изучению, освоению и применению знаний, приведенных в работе.Средством решения поставленной задачи является сопоставление фактографических основ интересующей практики и фактически применяемых теоретических представлений с потенциально необходимыми, но отсутствующими, теоретическими представлениями.Это позволяет объяснить особенности образования рассматриваемых социальных форм и сделать существенные выводы, называемые «уроками СССР», для подготовки к решению задач наступающего будущего.Рассматриваемая практика образования социальных форм описывается для трех эпох, которые называются «Эпохой Ленина», «Эпохой Сталина» и «Эпохой преемников Сталина».

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Эти боевые машины совершили настоящую революцию в военном деле, навсегда изменив облик современной войны. Первенство в их разработке принадлежит Советскому Союзу а своим рождением БМП обязаны оружию массового поражения — уже в 1950-е годы стало очевидно, что в условиях ядерной войны пехота не сможет действовать на зараженной радиоактивными осадками местности без надежной защиты, а значит, ей жизненно необходима легкая, массовая, полностью закрытая боевая машина высокой проходимости, защищающая не только от пуль и осколков, но и от поражающих факторов ядерного взрыва, позволяющая мотострелковым подразделениям преодолевать водные преграды и зоны повышенной радиации вместе с танками.

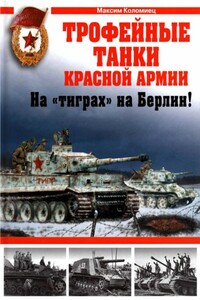

Вопреки распространённому убеждению в превосходстве советской бронетехники, Красная Армия всю войну охотно применяла трофейные танки. Если в 1941 году их количество было невелико — наши войска отступали, и поле боя, как правило, оставалось за противником, — то после первых поражений Вермахта под Москвой и на Юго-Западном фронте, где немцам пришлось бросить много исправной техники, в Красной Армии были созданы целые батальоны, полки и бригады, имевшие на вооружении трофейные танки. И даже в конце войны, когда промышленность вышла на пик производства, в изобилии снабжая войска всем необходимым, использование трофеев продолжалось, хотя и в меньших масштабах, причем наши танкисты воевали не только на «пантерах» и «тиграх», но и на венгерских «туранах».Новая книга ведущего специалиста восстанавливает подлинную историю боевого применения трофейной бронетехники, а также отечественных самоходок, созданных на шасси немецких танков.* * *Книга содержит много таблиц.

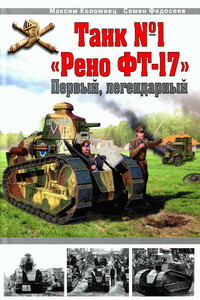

Этот легендарный танк совершил настоящую революцию в военном деле, став «законодателем мод» и образцом для подражания, определив классическую танковую компоновку с вращающейся башней. Именно с этой машины был скопирован первенец советского танкостроения «Борец за свободу товарищ Ленин». За четверть века боевой службы «Рено ФТ-17» участвовал во множестве войн и вооруженных конфликтов — от Первой до Второй Мировой, от Франции до Африки и Индокитая, от России до Южной Америки, — а в последний раз пошел в бой в августе 1945 года против японцев у крепости Ханой.

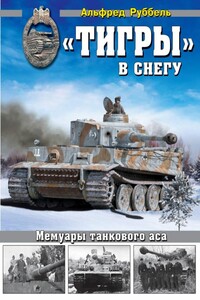

Иллюстрированная летопись «Тигров» на Восточном фронте. Более 350 эксклюзивных фронтовых фотографий. Новое, дополненное и исправленное, издание бестселлера немецкого панцер-аса, на боевом счету которого 57 подбитых танков.Альфред Руббель прошел войну «от звонка до звонка» — с 22 июня 1941 года до весны 45-го — в общей сложности 41 месяц на передовой. Ему довелось воевать и на Pz.IV ранних серий с короткой пушкой-«окурком», и на длинноствольном Pz.IVF2, и на «Тигре I», и на «Королевском Тигре». Он был ранен под Ленинградом, дрался под Волховом и на Кавказе, участвовал в битве за Харьков и операции «Цитадель», отступал к Днепру, прорывался из Черкасского «котла», но безнадежность войны осознал лишь в Венгрии, когда провалились последние попытки контрнаступлений Вермахта, а немецкая оборона окончательно рухнула под сокрушительными ударами Красной Армии…Эта книга — уникальная возможность увидеть бойню Восточного фронта через прицел Pz.IV и из командирской башни грозного «Тигра».