Любка - [24]

— Бросай топор, Любка, кончились шутки!

— А я не шучу, начальник, комиссар, убивец моей жизни! Живым я вам не дамся!

И Любка, размахнувшись, всадил топор в левую руку: обрубки пальцев посыпались из-под лезвия. Превозмогая боль, Любка перехватил топор в левую, инвалидную уже руку, и рубанул по правой руке. Уронив топор, он, белея лицом и туманясь сознанием, все ждал выстрелов. Но их не было. Ничего не было. Только брызги крови на белой стене…

XI

Очнулся Любка в какой-то камере. Оглядевшись, понял, что лежит на железной койке, на чистом белье, под грубым одеялом. Окна в камере не было, Прямо над дверью пылала огромная лампа. Звякнул волчок. На Любку глядел большой, увеличенный стеклом, карий глаз. Загремела кормушка — гладкое, розовое лицо заглянуло в нее:

— Ну очухался. Жрать будешь?

— Сколько времени я тут? — спросил надтреснутым голосом Любка.

— Да пятый уж день сегодня. Возились тут с тобой. Кучу врачей нагнали…

Только сейчас Любка вспомнил все, и острое лезвие тоски впилось в висок. Культяпки рук, закутанные в бинты, мучительно заныли.

— Жрать будешь? — снова спросил мент.

— Не… да и нечем мне теперь.

— Приспособишься. Проголодаешься — так лакать начнешь.

— Да где ж я-то?

— Да где еще, окромя тюрьмы, тебе быть? На больничке тюремной ты, паря. А суд меж тем уже был. Может тебе и вправду лучше было кончать собой. Бумагу вчера принесли — вышка тебе, Любка.

— Ну вот и ладно, и хорошо. Когда поведете?

— Да етого никто не знает. Тут особые работают, из НКВД. Мы тут уже ни при чем. По другим случаям по-разному. Кого на второй день после суда кончат, а кто и год под вышкой сидит, а потом, глядишь, и помиловка ему выходит: на двадцать пять заменяют.

— Так что надежа у меня есть, — улыбнулся Любка.

— У тебя-то, я так полагаю, что никакой. Ты ведь политический теперь — начальника в зоне пришил, да антисоветчину выкрикивал. И в приговоре сказана «Особо опасный и жестокий враг народа».

— Где уж тут надежа! — снова заулыбался Любка.

— Да чего ты все улыбаешься-то? Сердце у меня и то защемило. Молодой ты ведь очень, и на брательника мово смахиваешь…

— А то улыбаюсь я, начальничек, что радый я очень: жизнь эта распроклятая тюремная да воровская кончается. Любовь мою убили вы, душу мою заплевали и обосрали словами гадскими, руки я себе сам пообрубал — думал кровью изойти. Так чего же мне не радоваться-то?

XII

Но радоваться Любке не пришлось. Год просидел он в смертной камере, каждый день ожидая расстрела. И каждое утро, как раздавалась команда — «На оправку выходи,» — сердце его падало от страха и надежды. Но конец все не приходил, а страх оставался. Теплым августовским утром сидел он на голом цементе прогулочного дворика и рассматривал еще не сошедшие струпья на своих обрубленных пальцах. Сквозь сетку, покрывающую дворик, видно было голубое в туманной паутине небо. Солнце перевалилось из-за, крыши и бросало лучи, расчертив в клетку стены, и пол, и самого Любку. Воробышек присел и зачирикал где-то по соседству. И Любка вдруг почувствовал, что не хочет он умирать, не хочет лежать холодеющим телом на мокрой от крови земле. Он вдруг понял, что все его страдания, бывшие и будущие, все они — ничто перед глотком свежего незарешеченного воздуха, перед шелковой зеленью травы, перед рыжей ожухлостью падающих осенних листьев…

Вечером в Любкину камеру запустили новичка. Был он широким в плечах, с бородой, занавешивающей нижнюю часть лица, и густыми бровями, нависшими над глубоко сидящими глазами.

— Федор, — коротко бросил он Любке.

— Вам, Федя, чаю налить? — мягко спросил Любка, оглядывая соседа.

— Ты, парень, не лебези — не люблю я фраеров. Я сам себе и налью, и сам выпью.

Любка обиженно замолчал. Выпил чай, улегся на койку и отвернулся к стене.

— Ты что — обиделся, что ли? — неожиданно просил новый сокамерник. — Я ведь так, не нарочно. Тебя как звать-то?

— Любкой.

— Ааа, слышал, еще на зоне сказывали. Ты не серчай на меня, Любка. Я ведь тоже под вышкой сижу. В побеге был, двух ментов кокнул…

— Ты откудова будешь? — с интересом спросил Любка, усаживаясь на койке по-турецки.

— Из Москвы я. Вообще — то я из деревни. Калужские мы. В Москве-то учился я. В университете. Около Манежа. Может знаешь?

— Как же, места знакомые, три года там шастала я, — Любка затараторил, не забывая при этом называть себя в женском роде.

— Ты и взаправду женщиной себя числишь?

— Взаправду. Мне мой муж говорил…

— Как это муж?

— Ну полюбовник мой, друг сердечный, которого Рахим — татарин убил … Может слышал?

— Да знаю я твою историю.

— Так вот, Мишка говорил: «Тело у тебя мужское, а душа женская!» И хочу я теперь, хоть и вышка мне назначена, по этим словам жить: женщина я и в етом виде смерть приму!

Помолчали.

— Ты мне, Федя, другое скажи. Ты ведь ученый, из студентов. Вот люди, советские эти, большевики, всю голову мне в зоне проебали — говорят, мы самые лучшие, мы для народа все делаем: и революцию, и канал этот проклятый, и вообще все для лучшего… А ведь дышать-то нечем. Ведь ни шагу ступить свободно нельзя, ведь и хлеба и того иногда нет. Как же это? Что, злодеи они или просто слепые да безмозглые?

Даже в аду ГУЛАГа можно выжить. И даже оттуда можно бежать. Но никто не спасёт, если ад внутри тебя. Опубликовано: журнал «Полдень, XXI век», октябрь 2008.

…я счел своим долгом рассказать, каково в действительности положение «спеца», каковы те камни преткновения, кои делают плодотворную работу «спеца» при «советских условиях» фактически невозможною, кои убивают энергию и порыв к работе даже у самых лояльных специалистов, готовых служить России во что бы то ни стало, готовых искренно примириться с существующим строем, готовых закрывать глаза на ту атмосферу невежества и тупоумия, угроз и издевательства, подозрительности и слежки, самодурства и халатности, которая их окружает и с которою им приходится ежедневно и безнадежно бороться.Живой отклик, который моя книга нашла в германской, английской и в зарубежной русской прессе, побуждает меня издать эту книгу и на русском языке, хотя для русского читателя, вероятно, многое в ней и окажется известным.Я в этой книге не намерен ни преподносить научного труда, ни делать какие-либо разоблачения или сообщать сенсационные сведения.

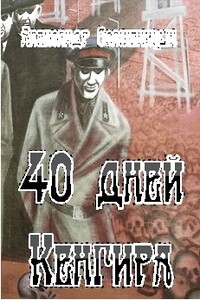

Кенгирское восстание — восстание заключенных Степного лагеря (Степлага) в лагпункте Кенгир под Джезказганом (Казахстан) 16 мая — 26 июня 1954 г. Через год после норильского восстания, весной 1954 года, в 3-м лаготделении Степлага (пос.Джезказган Карагандинской обл.) на 40 дней более 5 тысяч политических заключенных взяли власть в лагере в свои руки. На 40-й день восстание было подавлено применением военной силы, включая танки, при этом, по свидетельствам участников событий, погибли сотни человек.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.