Лишние дети - [3]

Мы все, мое поколение, рано начинали говорить – нам надо было выживать. Уже в пять лет умели ровно, без складок, застилать постель и ставить подушку «уголком». Подметать пол, мыть полы, вытирать пыль, поливать цветы – этими ерундовыми навыками мы овладевали еще в средней группе. Как и регулировать кран в ванной – тогда ни о каких смесителях никто и не слышал. Холодная вода отдельно, горячая – отдельно. Из горячего крана обычно тек кипяток. Пару раз ошпарив руки, смешивать воду научились все. А кто так и не научился – умывался холодной. Я ненавижу свое детство и воспоминания о нем. Ненавижу свой детский сад, дорогу к нему, помойку, даже две, и каждую ступеньку на лестнице. Я все отлично помню, хотя предпочла бы забыть. Именно тот год сделал меня такой, какой я стала – женщиной, которая не хочет иметь детей. Которая не способна любить и заботиться о собственной матери. У меня нет никаких чувств, я не умею жалеть. Даже животные меня не особо трогают. Я понимаю, что нужно пожалеть, но не умею это почувствовать. Не могу доверять никому, кроме самой себя. Я – чудовище, а не женщина. И я могла стать другой, если бы не тот год. Не та группа детского сада. Или нет? Или я все-таки не безнадежна и могу стать нормальной? Хотя бы как все?

Меня зовут Рита. Маргарита. Мама назвала меня в честь героини романа Булгакова, который считала своим любимым произведением. Я, естественно, романа не читала, но была уверена, что Маргарита там какая-то чокнутая на всю голову. Или моя мама ненормальная, раз другого имени не могла придумать. Разве можно называть дочь в честь романа? Всех девочек, которых я знала, называли в честь бабушек. Кстати, об этом я тоже часто думала – почему у меня нет бабушки? У всех же есть. Отца, не говоря уже о каком-нибудь дедушке, у меня тоже не нашлось, так что спросить, почему мама назвала меня Маргаритой, оказалось не у кого. Так что нет ничего удивительного в том, что я сразу была не такая, как все остальные дети: кукухой поехала.

Мое имя мне никогда не нравилось, поэтому я о нем столько думала. Обычно меня называли Риткой. Или просто Ритой. Мама иногда звала Ритулей. Да, и я была единственной Ритой в группе. Три Лены, две Светы, еще две Иры. Маши, Кати, Наташи – нормальные имена для девочек. А Рита – ненормальное. Когда в садике нас заставляли учить наши полные имена – имя, отчество, фамилия, я плакала каждый день. Маргарита Григорьевна Куприянова. Букву «эр» я начала выговаривать очень рано. Жизнь заставила. Маргарита Григорьевна. Разве можно подбирать такое имя под отчество? Это же чокнуться можно, пока выговоришь. Так же плохо было только моему другу Стасику. Его мама тоже с головой, кажется, не дружила. Стасик был Станиславом Эдвиновичем.

Получалось, что моего отца звали Григорием, то есть сокращенно Гришей. Вот это у меня вообще в голове не укладывалось. Да во всех группах детского сада, от младших до старших, не было ни одного Гриши. Мне иногда казалось, что мама вообще выдумала, что отца звали Гришей. Я не знала ни одного человека с таким именем. Когда Стасик произносил «Эдвинович», воспитательницы впадали в ступор. Про Эдвиновичей они никогда не слышали. И настаивали на Эдуардовиче, что тоже звучало так себе, но лучше, чем Эдвинович. Стасик сдался и соглашался на Эдуардовича.

Конечно, к старшей группе у нас у всех появились клички. Очевидные и понятные. У всех, кроме меня. Стасика звали, естественно, Очкариком, потому что он носил очки. Ленку Синицыну – Синицей. Толика Петляева – Жиртрестом или Сосиской, потому что толстый. Светку Иванову – Пипеткой. Потому что Светка-пипетка. Но мне досталось самое обидное из всех прозвищ. И в этом была виновата Ленка Синицына – звезда нашей группы, признанный лидер. Она считалась самой красивой девочкой, к тому же отличалась самыми лучшими нарядами и бантами. Естественно, Ленка была из «приличной» семьи, так же как и Светка Иванова – ее лучшая подружка. Светка была крупнее, почти такая же по габаритам, как Толик Петляев. Но у нее тоже имелись красивые платья и банты. Ленка – злая, обидчивая, капризная, делала все исподтишка. Пакостила так, чтобы на нее не подумали. Светка – добрая, простоватая и очень внушаемая, ходила за Ленкой хвостом и слушалась ее беспрекословно. Они всегда ходили парочкой и не дружили, например, со мной. Потому что я считалась странной и у меня, конечно же, не было таких красивых платьев и бантов. Тем более я же «по прописке».

Все девочки в группе завидовали Ленке и Светке. Считалось, что им дозволено больше, чем всем остальным детям в группе, ведь они – любимицы воспитательницы, Елены Ивановны. Но Ленка по натуре была трусоватой, поэтому со мной не связывалась. Ленка всем рассказала, что я дура и меня скоро переведут в садик для дебилов. Наверное, в ее словах присутствовала доля истины, но я четко усвоила: поскольку я в садике «по прописке», то перевести меня просто так не имеют права. Для этого требовалось доказать мой дебилизм. Хотя и это не являлось особой проблемой, просто Елене Ивановне не хотелось со мной связываться. Тем более что я старалась особо не выделяться. Если честно, мне очень хотелось стать нормальной, любимицей воспитательницы и приходить в садик с косами, заплетенными красивыми ленточками. Особенно гофрированными. Как же я мечтала о гофрированной ленте! Красной или синей. Мама покупала мне в универмаге обычные коричневые. Но и те лежали без особой надобности – мои короткие волосы никак не желали расти и заплести мне косы оказывалось непростой задачей, требующей особого навыка. Иногда по утрам мама делала мне хвостики и завязывала банты. Но с хвостами я становилась совсем страшной – мама не могла сделать ровно, один хвост оказывался выше другого и располагался где-нибудь над ухом. Прическа «я у мамы дурочка». Так что, заходя в группу, я тут же их срывала, чтобы не давать Ленке со Светкой лишнего повода меня дразнить.

С момента выхода «Дневника мамы первоклассника» прошло девять лет. И я снова пошла в школу – теперь с дочкой-первоклассницей. Что изменилось? Все и ничего. «Ча-ща», по счастью, по-прежнему пишется с буквой «а», а «чу-щу» – через «у». Но появились родительские «Вотсапы», новые праздники, новые учебники. Да, забыла сказать самое главное – моя дочь пошла в школу не 1 сентября, а 11 января, потому что я ошиблась дверью. Мне кажется, это уже смешно.Маша Трауб.

Так бывает – тебе кажется, что жизнь вполне наладилась и даже удалась. Ты – счастливчик, все у тебя ровно и гладко. И вдруг – удар. Ты словно спотыкаешься на ровной дороге и понимаешь, что то, что было раньше, – не жизнь, не настоящая жизнь.Появляется человек, без которого ты задыхаешься, физически не можешь дышать.Будь тебе девятнадцать, у тебя не было бы сомнений в том, что счастье продлится вечно. Но тебе почти сорок, и ты больше не веришь в сказки…

Каждый рассказ, вошедший в этот сборник, — остановившееся мгновение, история, которая произойдет на ваших глазах. Перелистывая страницу за страни-цей чужую жизнь, вы будете смеяться, переживать за героев, сомневаться в правдивости историй или, наоборот, вспоминать, что точно такой же случай приключился с вами или вашими близкими. Но главное — эти истории не оставят вас равнодушными. Это мы вам обещаем!

В этой книге я собрала истории – смешные и грустные, счастливые и трагические, – которые объединяет одно – еда.

Десять лет назад вышла моя книга «Плохая мать». Я начала ее писать спустя две недели после рождения дочери. Мне нужно было выплеснуть на бумагу вдруг появившееся осознание – мы все в определенные моменты боимся оказаться плохими родителями. Недолюбившими, недоцеловавшими, недодавшими что-то собственным детям. «Плохая дочь» – об отношениях уже взрослой дочери и пожилой матери. И она опять об ответственности – уже дочерней или сыновьей – перед собственными родителями. О невысказанных обидах, остром желании стать ближе, роднее.

Я набираю полное лукошко звезд. До самого рассвета я любуюсь ими, поминутно трогая руками, упиваясь их теплом и красотою комнаты, полностью освещаемой моим сиюминутным урожаем. На рассвете они исчезают. Так я засыпаю, не успев ни с кем поделиться тем, что для меня дороже и милее всего на свете.

Дядя, после смерти матери забравший маленькую племянницу к себе, или родной отец, бросивший семью несколько лет назад. С кем захочет остаться ребенок? Трагическая история детской любви.

Рассказы, написанные за последние 18 лет, об архитектурной, околоархитектурной и просто жизни. Иллюстрации были сделаны без отрыва от учебного процесса, то есть на лекциях.

Что делать монаху, когда он вдруг осознал, что Бог Христа не мог создать весь ужас земного падшего мира вокруг? Что делать смертельно больной женщине, когда она вдруг обнаружила, что муж врал и изменял ей всю жизнь? Что делать журналистке заблокированного генпрокуратурой оппозиционного сайта, когда ей нужна срочная исповедь, а священники вокруг одержимы крымнашем? Книга о людях, которые ищут Бога.

В психбольницу одного из городов попадает молодая пациентка, которая тут же заинтересовывает разочаровавшегося в жизни психиатра. Девушка пытается убедить его в том, что то, что она видела — настоящая правда, и даже приводит доказательства. Однако мужчина находится в сомнениях и пытается самостоятельно выяснить это. Но сможет ли он узнать, что же видела на самом деле его пациентка: галлюцинации или нечто, казалось бы, нереальное?

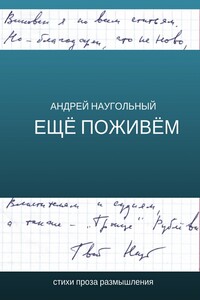

Книга Андрея Наугольного включает в себя прозу, стихи, эссе — как опубликованные при жизни автора, так и неизданные. Не претендуя на полноту охвата творческого наследия автора, книга, тем не менее, позволяет в полной мере оценить силу дарования поэта, прозаика, мыслителя, критика, нашего друга и собеседника — Андрея Наугольного. Книга издана при поддержке ВО Союза российских писателей. Благодарим за помощь А. Дудкина, Н. Писарчик, Г. Щекину. В книге использованы фото из архива Л. Новолодской.