Линейный корабль «Император Павел I», 1906–1925 гг. - [2]

1 мая Д.В. Скворцов представил в МТК доработанный им проект (характеристики приведены в книге "Андрей Первозванный"). 8 мая в опытовом бассейне определили параметры килевой качки, 4 июня по результатам модельных буксировочных (длина корабля 133,5 м, ширина 24,7 м, осадка 7,92 м) определили, что мощность для 18-уз скорости должна составить 16600 л.с.

Ни о какой однотипности речи уже не было.

Проводивший испытания заведующий опытовом бассейном подполковник А.Н. Крылов был хорошо знаком с практикой МТК, который уже однажды, ради уменьшения нагрузки в проекте крейсера "Аврора", не задумался уменьшать число 152-мм пушек с 10 до 8, но не пожелал принять полученные бассейном обводы, обещавшие повышение скорости. Ясно было, что и в новом проекте (без полубака) обводы менять не будут. И когда, естественно, обнаружилось, что модель без полубака основательно зарывается в воду, А.Н. Крылов, зная, что о переделках речи быть не может, философски заметил, что с этой бедой в море предстоит справляться командиру. Надо будет, чтобы уменьшить качку и заливаемость, соответственно менять его курс и скорость. Иначе говоря, вместо общего мирового правила строить корабли лучшими в мире, в МТК уже заранее признавали, что корабль, который еще не построили, будет лишен свободы маневра в бою и должен при непогоде уступить выгодную позицию противнику.

Поразительно, но никому из всех, кто столь обыденно совершал заурядное головотяпство, не пришло в голову вспомнить об опыте крейсера "Адмирал Нахимов", который еще в плавании 1887 г. так отчаянно зарывался во встречном волнении, что явилось предложение снять с корабля носовую башню и установить полубак. Такое было время, таков дух эпохи, такие были понятия об исторической ответственности должностных лиц. Их не трудно представить сегодня, обратившись к совершающимся на наших глазах "реформам", бесполезным ваучерам и "монетизации" льгот пенсионеров.

13 июня Д.В. Скворцов представил свой проект, 19 июля 1903 г. состоялось его рассмотрение в МТК. Замечания, как всегда, касались деталей общего расположения и расстановки орудий, влияния на борт и надстройки конуса газов. Отмечена была недостаточная высота машинного отделения (отчего нельзя было снимать крышки с цилиндров). Опасение вызывала и недостаточная вентиляция котельных отделений. Играть опять приходилось по жестко предписанным (16500 т!) правилам. В поступающем на рассмотрение проекте МТК указал на чрезмерное завышение ожидаемых дальностей плавания 10-уз скоростью при нормальном — 900 т и усиленном 1900 т запасу угля. Вместо начисленных в проекте 3500 и 7400 миль, фактические дальности, по мнению механического отдела, не могли превышать 1910 и 2770 миль. Даже в такой серьезный отрасли официальная методика расчета дальности все еще отсутствовала.

Правда, еще в 1899 г. в Справочнике ВКАМ на основе длительных исследований отечественного и мирового опыта виднейший отечественный инженер-механик (с 1896 г. почетный член) В.И. Афонасьев предложил подобную методику. На основе этой методики автор в свое время вычислил дальности плавания и другие показатели всех отечественных и иностранных кораблей. Они вошли в соответствующие указатели названий и таблицы кораблей в книгах "Крейсер "Варяг" (1979), "Броненосец Потемкин" (1980), "Крейсер "Очаков" (1986) в таблицах к статье в журнале "Судостроение" за 1978 г. № 7 (с. 68–69) о русских броненосцах и к обзорной статье о развитии русских крейсеров ("Судостроение", 1990, № 11, с. 52–55).

Расчеты подтвердили фантастичность (очевидно, из рекламных целей) дальностей плавания многих иностранных кораблей и бросающиеся в глаза, но не замечаемые составителями справочников, явные нелепицы вроде двойного превышения дальности (при такой же скорости) у корабля, обладающего меньшими запасами топлива. Дальности плавания для "Павла I" по методике В.И. Афонасьева при скорости 10 уз и запасе топлива 1350 т должна была составлять 3300 миль. По Судовому списку 1914 г., с запасом 1460 т "Павел I" имел дальность плавания экономической скоростью 2100 миль. Такая же дальность приведена в Списке, составлявшемся МГШ в 1917 г.

В конечном счете вместо корабля принципиально нового типа (обсуждался и такой вариант) получился усовершенствованный проект на основе "Бородино", в котором при увеличении до 16600 т водоизмещения, вооружение составляли 4 305-мм, 12 203-мм, 20 75-мм, 20 47-мм пушек и шесть минных аппаратов. Скорость сохранили 18 уз.

Броня предусматривалась из двух поясов толщиной 9 и 7 дм (или одинаково 8 дм). По примеру французского броненосца "Анри IV" усилили (отодвинув продольную переборку на 6 фут) противоминную защиту.

Эти характеристики, установленные совещанием 17 января 1903 г., через три дня были утверждены императором. 16 августа на постройку двух кораблей по этому проекту с увеличенным до 16630 т водоизмещением выдали наряды — один Адмиралтейскому, другой — Балтийскому заводам. 26 сентября корабль Балтийского завода получил название "Император Павел I".

2. Наряд балтийского завода

Бюрократия Балтийский завод не жаловала.

О том, какие условия бюрократия предоставила заводу для ознакомления с проектом, который следовало принять к неукоснительному исполнению, свидетельствовало письмо С.К. Ратника № 2749 от 23 июня 1903 г., адресованное Главному инспектору минного дела вице-адмиралу К.С. Остелецкому. Оно гласило:

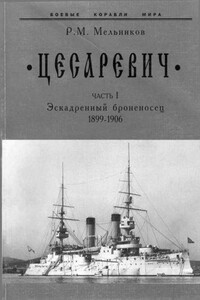

Броненосец “Цесаревич” строился по принятой в 1898 г. судостроительной программе “для нужд Дальнего Востока" — самой трудоемкой и, как показали события, самой ответственной из программ за всю историю отечественного броненосного флота. Программа предназначалась для нейтрализации усиленных военных приготовлений Японии. Ее правители. не удовольствовавшись возможностями широкой экономической экспансии на материке, обнаружили неудержимое стремление к территориальным захватам. Эти амбиции подкреплялись угрожающим наращиванием сил армии и флота, и направлены они были исключительно против России.

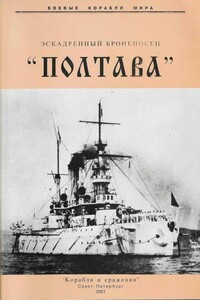

Главной особенностью броненосцев типа "Полтава" стали: повышение проектного водоизмещения, принятого для балтийских броненосцев до 10000 тонн, принципиально новые состав и размещение главной артиллерии. Этим самым совершался окончательный переход к мировому стандарту типа эскадренного броненосца и открывались новые возможности для его совершенствования и развития. Реализовать эти возможности оказалось сложно, и прежде всего из-за устаревших взглядов на тактику боя.Комплект чертежей на 5 листах.

История первых специализированных судов — носителей торпедного оружия российского флота.Прим. OCR: В приложениях ряд описаний даны в старой орфографии (точнее её имитации).

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.Прим.

Проектом “Баяна” русский флот совершал явно назревший к концу XIX в. переход от сооружения одиночных океанских рейдеров к крейсеру для тесного взаимодействия с эскадрой линейных кораблей. Это был верный шаг в правильном направлении, и можно было только радоваться удачно совершившемуся переходу флота на новый, более высокий, отвечающий требованиям времени уровень крейсеростроения. Но все оказалось не так просто и оптимистично. Среди построенных перед войной крейсеров “Баян” оказался один, и выбор его характеристик, как вскоре выяснилось, был не самым оптимальным.Прим.

"Первенец", имя нового русского фрегата, можно по всей справедливости считать одним из безобразнейших судов, когда-либо спущенных с верфи темзенских заводов. Он не только безобразнее "Resistens" и "Defens", но и безобразнее превозносимого американского изобретения — плавучей батареи "Derrick", которой со дня спуска суждено только лишь держаться, а не действовать на воде. Глядя на "Первенец", с его неуклюжим, сильно выступающим вперед носом, над которым зияли, как глаза какого-нибудь чудовища, два клюза, выкрашенные суриком, его можно было скорее сравнить с безобразной китайской джонкой, нежели с европейским судном, когда-либо виданным на Темзе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.