Лица и сюжеты русской мысли - [79]

5 декабря 1931 г. Чуковский задержался в Москве, потому что не смог выехать в Ленинград из-за того, что не достал билета. И вот он фиксирует этот день:

День солнечный, морозный, с серебряными дымами… Трамвай № 10 повез меня не на Каменный мост, а на Замоскворецкий, так как поблизости взрывают Храм Христа Спасителя. Выпалила пушка – три раза – и через пять минут, не раньше, взлетел сизый – прекрасный на солнце дым. Красноносые (от холода) мальчишки сидят на заборах:

– Вон оттуда зеленое: это сигнал.

– Уже два сигнала.

– Голуби! Голуби!

– Это почтовые.

– Второй выстрел. У, здоровый был!

– Три.

Жуют хлеб на морозе.

– Больше не будут.

– Врешь, будут.

И новый взрыв – и дым – и средняя башня становится совсем кургузой.

Баба глядит и плачет[360].

Предельно «объективная» картинка события держится на двух «опорах». Во-первых, это дети, разговор которых писатель передает, думается, достаточно точно, и, во-вторых, зарисовка в финале плачущей «бабы», крестьянки или мещанки – неважно. Видимо, не случайно, оплакивает храм Христа Спасителя именно женщина. Чуковский скупыми подхваченными у натуры деталями рисует это историческое событие, смыслы которого передаются им не от себя как интеллигента и идеолога, а от воочию увиденных им людей, переживающих то, что происходит на другом берегу реки. Ребятишки увлечены стреляющей пушкой, подающей сигнал, и взрывами, рушащими в пыль этот памятник русскому воинскому мужеству. А православная женщина без слез на богопротивное дело смотреть не может. Вот и весь репортаж. Увидел, зафиксировал и быстро повернул обратно к Михаилу Кольцову. А потом дома записывает в том же лаконичном духе свой визит к известному журналисту. Никакой оценки события писатель не дает, ограничиваясь констатацией: для детей оно развлечение, для верующей «бабы» – горе, слезы. Вот и все.

В своей биографии Льва Толстого Виктор Шкловский тоже описывает это событие. Хочется сопоставить эти описания. Да, его книга не дневник и написана значительно позже самого события. Но Шкловский пишет так, как если бы он сам видел, как взрывали храм. Быть может, Чуковский ему об этом по прибытии в Ленинград и рассказал. Вот его описание:

В стены заложили много некрупных зарядов аммонала, забили шурфы, очистили площадь. Был дан сигнал: раздался негромкий взрыв. С прилежанием и без вдохновения созданный храм, который предназначался на тысячелетия, еще стоял, и казалось, что прошла минута. Время длилось. Потом стены упали, как будто раскрылся белый цветок, а золотой купол провалился внутрь. Храм Христа Спасителя убран… Но подлинным памятником великой войны – на тысячелетия – оказались не эти храмы (Шкловский к московскому храму присоединяет и питерский храм Казанской Божьей Матери. – В. В.), а книга Льва Толстого «Война и мир», который мальчиком смотрел, как воздвигают храм из камня и подводят под него крепкий фундамент[361].

Если у реалиста-объективиста Чуковского свидетельствуют его собственные глаза и восприятие людей-очевидцев, непосредственно переживавших событие, то у Шкловского как изобретательного формалиста мы видим уже «красивый», с экспрессией «сделанный» образ «белого цветка» и идеологически понятное и прагматически ему нужное сопоставление эпопеи Толстого с уничтожаемым храмом, заведомо делаемое не в пользу последнего. Богоборческий вандализм события послужил ему средством для того, чтобы возвысить героя его книги! Правда, Толстой с его романом в этом совершенно не нуждается. Шкловский поступает как эстет-формалист, равнодушный к живым свидетелям события, озабоченный лишь тем, как более выгодно, с расчетом на успех подать биографию великого писателя. Подчеркнуть еще раз, пусть и давно всеми признанное, величие своего героя показалось ему совсем не лишним для реноме автора его биографии, а быть может, и гонорара. Видимо, для этого он и устроил абсурдное «соревнование на вечность», с заранее известным и для него самого благоприятным результатом, между храмом и эпопеей Толстого как, в обоих случаях, памятниками войны 1812 г. Крещеные атеисты, оба писателя далеки от христианства. Но вкусом, тактом, чуткостью и прямотой души в отношении к человеку и истории далеко впереди оказался автор «Крокодила», а не конструктор «Zoo».

«Из крана уборной еле каплет вода. Замятин, – пишет Чуковский, – предлагает обратиться к урологу Грачеву, чтобы тот отремонтировал кран»[362]. Неискушенный читатель будет недоумевать: почему писатель предлагает обратиться к урологу, когда нужен сантехник? Но он, видимо, никогда не вращался в писательской среде, циничной, насмешливой, погруженной с самозабвением в свои метафоры, выверты, мистификации и шутки! Аналогия с урологией здесь очевидна: кран почти не писает – помощь уролога просто необходима! За сценой слов – скабрезные смыслы, «мочеполовые», как та самая брошюра о Достоевском, о которой пишет здесь Чуковский. Коктебельские зарисовки – удача Чуковского как писателя. Атмосфера писательского быта передана ой как выпукло. «Океанического» космического мироощущения, которое трудно не испытать у подножия встающего из морских глубин потухшего вулкана, мы не найдем здесь и следа. Зато человеческий мир писатель схватывает зорко и метко. В нем и только в нем весь интерес его души и ума. Коктебельский сезон под его пером – это флирты и «амуры». Героем их выступает Евгений Замятин. Однако о своих «амурчиках» у автора дневника ни слова. Но, вернувшись домой, он пишет о «замаливании грехов крымских» в семейном скиту

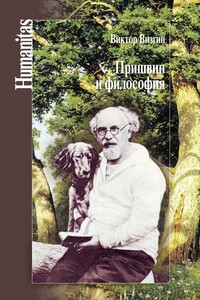

Книга о философском потенциале творчества Пришвина, в основе которого – его дневники, создавалась по-пришвински, то есть отчасти в жанре дневника с характерной для него фрагментарной афористической прозой. Этот материал дополнен историко-философскими исследованиями темы. Автора особенно заинтересовало миропонимание Пришвина, достигшего полноты творческой силы как мыслителя. Поэтому в центре его внимания – поздние дневники Пришвина. Книга эта не обычное академическое литературоведческое исследование и даже не историко-философское применительно к истории литературы.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».