Лица и сюжеты русской мысли - [56]

Что же такое «снежная вершина»? Это – прообраз того, что поистине есть, «первичная интуиция» бытия. Все оценивается о. Павлом по мере его уподобления «снежной вершине». Она, подчеркивает он, «мне предложена <…> но не мною полагается»[251]. Это – образец трансцендентного бытия, питающего всякое сущее. Опыт гор – опыт трансценденции, экстатической встречи с ней. Небо онтологично и абсолютно властно. Оно не мною создано и потому дано мне как превосходящая меня реальность. О таком небе Флоренский говорит как о «небе объективности»[252]. Небо, лазурь – выше меня, «надо мной». «Хочу, – говорит о. Павел, – не овладеть Лазурью, а осуществить в себе ее»[253]. Лазурь – абсолютный образец: «Что там, в Лазури, дано, то у меня в степи осуществляется всяким движением моим». Лазурь, иными словами, это мир вечных, нетленных идей, светоносных платоновских первообразцов. Ему противопоставляется «заплеванная площадь» и толпа на ней с «чадом речей и трухой “идеалов”»[254]. Такими выражениями Флоренский рисует оппозицию подлинного и поддельного, важнейшую, кстати, не только в платонизме, но и в экзистенциальной философии. Тем самым платонистская «небесная музыка» оказывается у него экзистенциально звучащей мелодией. Она усиливается, когда о. Павел разыгрывает тему вольной степи, вспоминая не только своих карабахских, со стороны матери, предков, но и запорожские, от отца, корни. При этом он рисует свой образ так, что невольно вспоминается пушкинский Алеко, персонифицирующий идеал безудержной свободы: «Я разбойник всем нутром своим и не в кабинете сидеть бы мне, а мчаться в грозу ночную, без цели мчаться бы с вихрем на карабахском коне. Нет препон этой скачке!.. И никакая преграда, руками человеческими поставленная, не смутит меня: я сожгу ее, разрублю ее – и буду свободен»[255]. Неожиданно о. Павел оборачивается к нам своей романтической байроновской сутью – в нем вдруг заговорила степная вольница, признающая только Небо, только власть Лазури над своей не знающей границ свободой!

Весь мир, а особенно Россия летом 1917 г., когда писалось это письмо, движется к тому, чтобы «срыть горы», сбросить платонизм, а заодно и религию трансцендентного Бога («все заняты срытием вершин, затуманиванием твердей земных, вонзающихся в Лазурь небесную»)[256]. Флоренский же, особенно остро в такое время, осознает себя одиноким гребцом против течения, которому, правда, если кто и помогает, то только один С. Булгаков, откликом на выход книги которого и явилось цитируемое нами письмо. «Теперь, – пишет он ему, – всюду прёт имманентное. Церковное управление, таинства, смысл догматов, сам Бог – все имманентизируется, лишается не-в-нас-сущего бытия, делается модусом нас самих»[257]. Свободолюбивым рыцарем трансцендентности предстает в этом лирико-исповедальном письме о. Павел. И если образцом христианина-платоника для него был Вл. Соловьев, то здесь пафосом этой удивительной исповеди он приближается, пожалуй, к другому типу христианского мыслителя – к Константину Леонтьеву.

Платонистская «начинка» горно-горнего опыта незаметно наполняется христианским содержанием. Ночью 22 января 1914 г., видимо, после службы о. Павел записывает:

Мое давнишнее наблюдение. Как запоют «Иже херувимы», так подымается таинственный вихрь, дующий снизу вверх, и он уносит из эмпирий меня, служащего. С этого момента я перестаю быть, как все и со всеми, и делаюсь иным, и пребываю в ином месте. Это – полная изоляция. Ощущение такое, что всю службу подымаешься-подымаешься в гору, воздух делается реже, ветер сильнее. А как дойдет до херувимской, так оказываешься на вершине, и тут ветер благодати срывает с вершины и уносит вон, и паришь в ином мире[258].

По этой записи, сохранившейся в подготовительных бумагах к «Философии культа», видно, что сближение горного и горнего служит только средством к действительной встрече с иным миром, абсолютно запредельным нашему миру. Если вчитаться в приведенную запись, то нельзя не отдать себе отчета в том, что такой мир мыслится как сверхплатоновский. Действительно, платоновским выступает восхождение на вершину, которая еще в этом, нашем, мире. Служба до херувимской – это еще земной, находящийся в пределах нашего имманентного мира, путь ввысь. И только на самой вершине вертикально ориентированного мира стремящаяся ввысь душа уносится в

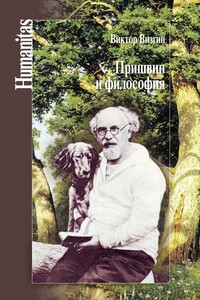

Книга о философском потенциале творчества Пришвина, в основе которого – его дневники, создавалась по-пришвински, то есть отчасти в жанре дневника с характерной для него фрагментарной афористической прозой. Этот материал дополнен историко-философскими исследованиями темы. Автора особенно заинтересовало миропонимание Пришвина, достигшего полноты творческой силы как мыслителя. Поэтому в центре его внимания – поздние дневники Пришвина. Книга эта не обычное академическое литературоведческое исследование и даже не историко-философское применительно к истории литературы.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.