Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии - [5]

Самая возвышенная земная любовь может стать порочной, когда в ней исключено участие духовных существ. Такова любовь Анны и Вронского. Из сцены самоубийства Вронского ясно, что проявление света духовного существа совершенно непосильно его душе. Вронский способен жить и достойно живет только при лунном свете сознания. Духовное существо Анны Карениной не может входить в какую-либо новую супружескую связанность по другой причине. В душе человеческой много разных свободных мест, так или иначе заполняемых в жизни и вновь освобождаемых. Но место, предназначенное для другого духовного существа, в душе человека только одно. И место это занято в душе Анны. Супружеская духовная свитость возможна в жизни только раз. Что хорошо знал Левин (2.XII). Что интуитивно знает каждый душевно здоровый юноша и каждая чистая душою девушка, которые прежде всякого опыта любви убеждены, что любить в целой жизни должно один раз, и мечтают только о такой любви. Единобрачие – закон супружеской личной духовной жизни, в который нельзя разлюбить и полюбить другого. Не будь духовной свитости Каренина и Анны, не было бы, возможно, и вины Анны перед Ним, не было бы и «Мне отмщения». Но не было бы, в таком случае, и романа Толстого.

Анна поставлена автором в безвыходную ситуацию жизни. Ее духовное существо связано с мужем, но ее животная личность с всею страстью невостребованной любви замкнуто на «другом Алексее», Алексее Вронском. Мало того, облик животной личности мужа с некоторых пор стал отвратителен для нее. Муж мертвит ее земную личность, а Вронский ее эмоционально оживляет. Но с ним не может быть духовной свитости, а с мужем она завязана в такой узел, развязать который не дано человеку. Эта крайняя ситуация необходима Толстому потому, что она наиболее ярко высвечивает трагедию изначальной раздвоенности, заложенной во внутренней жизни человека.

Символический образ этой трагедии и этой раздвоенности дан Толстым в одной короткой фразе все той же главы XII четвертой части романа. Анна говорит мужу, что в ней два «я», что она вот-вот умрет, что ждет от него прощения, что он «слишком хорош» (то же самое говорит Наташа об умирающем князе Андрее), и в эту высочайшую минуту в его и ее жизни «она держала горячей рукой его руку, другою отталкивала его»! Слова эти просятся в эпиграф к роману.

Мы знаем, что, по учению Толстого, духовное существо не противоборствует с животной личностью. Не противоборствуют они и в душе Анны. Но духовная любовь к мужу тянет ее духовное существо в одну сторону, а любовь к Вронскому – совсем в другую. И получается, что духовное существо и животная личность разрывают душу Анны. Она знает: «…хуже, чем погибла… Я – как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено… и кончится страшно… Я чувствую, что лечу головой вниз в какую-то пропасть, но не должна спасаться. И не могу» (4.XXI).

Трагедия Анны Карениной, по сути дела, содержится в самой структуре человеческой души, в которой вместе обитают «два человека», способные тянуть в противоположные стороны. Трагедия Анны есть предельное выражение трагедии, исходно присущей жизни человека как таковой. «Серьезность Вашего тона просто страшна, – писал Н.Н. Страхов Толстому в марте 1877 года, – такого серьезного романа еще не было на свете».[10]

Анна говорила, что не должна спасаться, она сама и не спасалась. Страсть Вронского в пылкую минуту сообщилась ей, и она, «бледнея все более и более», сдалась ему. «Все-таки, – говорит она, – что-то ужасное есть в этом (в ее и Вронского любви. – И.М.) после всего, что было», то есть после того, как все они побывали «высшими существами». «Любовь наша, – отвечает ей Вронский, – если бы могла усилиться, усилилась бы тем, что в ней есть что-то ужасное» (4.XXIII). Вронский, не понимая, полушутит. Но его устами Толстой говорит жуткую правду. Вспомним, что и Нехлюдову перед соблазнением было жалко беззащитную Катюшу, «но, странное дело, эта жалость только усиливала вожделение к ней» (1.XVII).

Толстой не пожелал оставлять себя и читателя в ужасе перед так устроенной жизнью. В противовес безвыходно трагической ситуации Анны он создает другую ситуацию жизни, ситуацию Кити и Левина, в которой выполнены все предварительные условия для полноценной и гармоничной супружеской жизни.

Судьба Кити устроена автором так, что прежде, чем стать женой Левина, она испытала (все с тем же Вронским!) и в полной мере изжила в себе то могучее прельщение животной личности, которое погубило Анну. Мало того, в ней после этого (но до замужества) сама собою пробудилась духовная жизнь. И этого мало – она сама, без участия мужа и до него, постигла, как трудно «удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться», и даже «почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила» (1.XXX). С такой духовной зрелостью и имея мужем Левина, нечего страшиться участи Анны. Это – удача для Кити и Левина, «случайность» в жизни, но ведь не правило ее. Удача жизни этих героев нужна автору во многих отношениях. И не в последнюю очередь для того, чтобы не в полной безнадежности вывести на просторы романа те грозные злые силы, которые губят Анну и ее мужа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

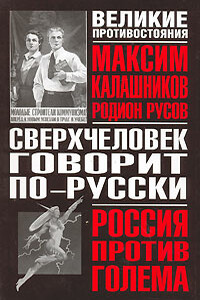

Продолжается ли эволюция вида "человек разумный"? Придется ли нам жить в мире, где будет не один вид разумных существ, как сейчас, а несколько? И кто станет править Землей в ближайшем будущем? Злая разумная бестия, воплотившая в себе мечты нацистов и евгеников, или же Сверхчеловек добрый, созданный в русской традиции? Авторы книги смело исследуют эти непростые вопросы. И делают сенсационный вывод: сверхчеловек - дело ближайшего будущего.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.