Лесковское ожерелье - [6]

Смысл статьи: слухи о поджигателях невыносимы; если кто-то поджигал, — арестуйте злодеев и судите гласно, если же никто не поджигал, — опровергните слухи!

Только в горячечном бреду можно было предположить, что это естественнейшее для любого здравомыслящего гражданина суждение есть не что иное, как знак, который Лесков подал начальству. Как будто начальству, чтобы начать репрессии против «поджигателей-нигилистов», требовались подобные знаки! Скорее уж статья мешала, путала игру — недаром же разгневался Александр II: «Не следовало пропускать…»

Однако в том горячечном состоянии, в каком находилось в 1862 году русское общество, «естественные мнения» отдельно взятых граждан никого не интересовали. Ввязавшись в драку на свой страх и риск, Лесков добился одного: взбесил «и тех, и этих». Ни до кого не дошло, что он думает и что предлагает. Дошло другое: в обстановке, когда все затаились и стараются не дать повода для провокаций, — Лесков произнес вслух слово «поджигатели». Это была, конечно, чудовищная бестактность, и если «начальство» могло кое-как стерпеть ее, то общество — никогда. Лесков не учел неофициальной, но страшной силы общественного мнения — той самой перемалывающей одиноких выскочек силы, которую злые языки называли «либеральной жандармерией», сам же Лесков назвал «клеветническим террором в либеральном вкусе»: он очень скоро ощутил на себе эту длань.

Любопытно, что тогда же была готова статья о пожарах и в журнале «Время», и тоже с требованием гласного суда над поджигателями. Цензура не пропустила. А если — пропустила бы? Интересно, как поступила бы «либеральная жандармерия» с Достоевским (писал статью Михаил Михайлович, но перед общественным мнением отвечал бы, конечно, Федор Михайлович). Впрочем, гранки по рукам ходили. Скандала не было: здесь все было определено и точнее, и тактичнее: от студентов обвинение недвусмысленно отводилось. У Лескова же все было темно и двусмысленно. Скорее всего, без всякого умысла. Характер сказался…

Теперь уже трудно определить, действительно ли студенты приходили в редакцию «Северной пчелы» и хотели убить Лескова, и грозились подстеречь его «у Египетского моста», или то были провокаторы полицейской службы, использовавшие случай натравить студентов на проколовшегося либерала; так или иначе Лесков попал в страшную ловушку. Бойкий «публицист обеих столиц» на глазах превратился в погорелого литератора. В течение трех месяцев он отбивался от ударов, а затем не выдержал и бежал за границу. Из Парижа он стал посылать в петербургские газеты очерки, полные обиды и ярости против «нигилистов» (в свой час эти очерки попадутся на глаза Салтыкову-Щедрину, и он — ответит). Весной 1863 года Лесков вернулся в Россию, везя в голове готовый роман.

И здесь было все. Была Евгения Тур. И вся редакция «Русской речи», заголосившая вздорным гоготом маркизы де Бараль и прочих «углекислых фей» (единственный пункт, из-за которого Лесков впоследствии краснел). Была слепцовская коммуна, превратившаяся в смехотворный фаланстер с позирующим прохвостом Белоярцевым во главе (от этого пункта Лесков не отрекся, хотя всю жизнь должен был доказывать, что это не клевета, а протокольная правда). Был Артур Бенни, запечатленный в фигуре затравленного «архаровцами» романтика Райнера, и была Мария Коптева, послужившая прототипом погубленной «архаровцами» Лизы Бахаревой (всю жизнь Лескову было суждено уверять, что в этих героев он влюблен, и всю жизнь ему твердили, что он облил их грязью).

Где печатать?

Эпоха 50-х годов, когда «разговорившиеся» органы печати, возбужденные либеральными надеждами, еще сливались в некое общедемократическое единство (и Тургенев мог печататься попеременно в некрасовском «Современнике» и в «Русском вестнике» Каткова, а Некрасов у Дружинина) — то вольное время кончилось. Журналы резко поляризовались; мало кто теперь публиковался «где выйдет» — все стремились оказаться в своем органе; общество требовало от литераторов железной определенности и верности принятому направлению. Левые органы печати были отныне перед Лесковым закрыты; в правые он сам не шел; он мог рассчитывать только на журналы более или менее аморфные. На его счастье Боборыкин, недавно подхвативший из рук Писемского «Библиотеку для чтения», сидел с тощим портфелем — он взял у Лескова первые главы (провинциальные, элегические, безобидные), прочел и, не подозревая дальнейшего, с февральского номера 1864 года под псевдонимом «М. Стебницкий» — запустил.

Впоследствии Боборыкин, наверное, пожалел об этом поспешном начале, и хоть крепился и держал марку, но в своих воспоминаниях не мог отрицать, что именно лесковским романом был угроблен старейший из российских «толстых» журналов, причем гибель наступила так скоро, что Боборыкин не сумел даже вполне рассчитаться с Лесковым по гонорарной части.

Однако это было еще не все. Пока печатались первые, «провинциальные» главы, все шло гладко, но едва действие перекинулось в столицы и пошли в ход остро описанные общественные силы, — сделал первую стойку цензор. Закрепленный за журналом Евгений Де Роберти, молоденький либеральный философ из земцев, человек мягкий, не решился пропустить эти главы; в помощь ему был прислан Феодосий Веселаго — балагур и рассказчик, бывший моряк, историк русского флота. Явились в редакцию, пили чай, резали текст, сминая сопротивление Боборыкина и Лескова, причем последний в ходе этих баталий снискал себе от первого прозвище «l'âme damnée», что в зависимости от отношения можно перевести и как «окаянный», и как «неколебимый».

Народы осознают себя, глядясь друг в друга, как в зеркала. Книга публицистики Льва Аннинского посвящена месту России и русских в изменяющемся современном мире, взаимоотношениям народов ближнего зарубежья после распада СССР и острым вопросам теперешнего межнационального взаимодействия.

Двухтомник известного критика и литературоведа Льва Аннинского содержит творческие биографии российских поэтов XX века, сумевших в своем творчестве наиболее полно и ярко выразить время и чьи судьбы неразрывно переплелись с историей страны. Книги могут быть использованы как пособие по литературе, но задача, которую ставит перед собой автор, значительно серьезнее: исследовать социальные и психологические ситуации, обусловившие взлет поэзии в Красный век.В первый том вошли литературные очерки, героями которых стали А.Блок, Н.Клюев, В.Хлебников, Н.Гумилев, И.Северянин, Вл.

Творчество известного литературоведа Льва Александровича Аннинского, наверное, нельзя в полной мере назвать просто литературной критикой. Классики отечественной словесности будто сходят со школьных портретов и предстают перед читателем как живые люди – в переплетении своих взаимоотношений, сложности характеров и устремлениях к идеям.Написанные прекрасным литературным языком, произведения Льва Александровича, несомненно, будут интересны истинным любителям русского слова, уставшим от низкопробного чтива, коим наводнен сегодняшний книжный рынок…

— Книга Льва Аннинского посвящена трем русским писателям XIX века, которые в той или иной степени оттеснились в общественном сознании как бы на второй план. Это А.Ф. Писемский, П.И. Мельников–Печерский и Н.С. Лесков, сравнительно недавно перешедший из «второго ряда» русской классики в ряд первый.Перечитывая произведения этих авторов, критик находит в них живые, неустаревшие и важные для нынешнего читателя проблемы. В книге воссозданы сложные судьбы писателей, прослежена история издания и осмысления их книг.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге живо и увлекательно рассказывается о судьбе произведений Э. По, А. К. Дойла, А. Кристи, Ж. Сименона. Читатель познакомится с историей создания детективов, встретится с любимыми литературными персонажами — О. Дюпеном, Шерлоком Холмсом, Пуаро, Мегрэ.

«Диалог с Чацким» — так назван один из очерков в сборнике. Здесь точно найден лейтмотив всей книги. Грани темы разнообразны. Иногда интереснее самый ранний этап — в многолетнем и непростом диалоге с читающей Россией создавались и «Мертвые души», и «Былое и думы». А отголоски образа «Бедной Лизы» прослежены почти через два века, во всех Лизаветах русской, а отчасти и советской литературы. Звучит многоголосый хор откликов на «Кому на Руси жить хорошо». Неисчислимы и противоречивы отражения «Пиковой дамы» в русской культуре.

Американский журналист Джон Винтерих рассказывает о судьбах замечательных английских и американских книг: «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса, «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея, «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, произведений Э. По, У. Уитмена, М. Твена и др. Очерки, написанные живо и увлекательно, повествуют об истории создания произведения, распространения, восприятия его современниками. В послесловии прослежена судьба этих знаменитых книг в России.Издание иллюстрировано.

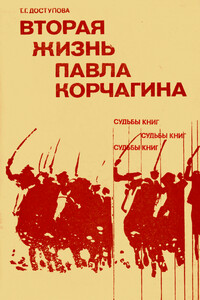

Рассказ о том, как роман Николая Островского живет и борется в наши дни, как читают, переводят его в разных странах, как близок Корчагин народам стран, борющихся за свою независимость, сколько у него друзей и последователей. Приводятся отклики на эту книгу Ромена Роллана и Юлиуса Фучика, Людвига Свободы и Джека Линдсея. Слово Николая Островского поддерживало в годы Отечественной войны партизан Белоруссии и узников фашистских тюрем Югославии и Франции. Приходят взволнованные письма из Анголы и Алжира, Турции и Кении.