Лекции об искусстве [заметки]

1

Шарль Перро (Perrault, 1628–1703 гг.), известный французский писатель, противник ложноклассического направления в литературе, очень низко ценивший величайших писателей античного мира, вел продолжительную и страстную полемику с Буало, Расином и другими сторонниками классицизма.

2

Этот принцип опасен, но он от того не менее верен, и его необходимо иметь в виду. Едва ли существует хоть одна истина, которая влечет за собой искажения с дурными целями. Мы не можем говорить, что оригинальность нежелательна, только на том основании, что можно ошибиться, отыскивая ее, или по той причине, что подделка под нее может стать прикрытием бездарности. Однако оригинальности никогда не следует искать ради нее самой, иначе она будет просто нелепостью. Она должна возникнуть естественно из тщательного, свободного изучения природы; следует помнить, что некоторых технических сторон нельзя изменять, не понизив их, потому что, как выразился Спенсер, «истина — одна и правильность — всегда одна», но погрешности — разнородны и многочисленны.

3

Следует пожалеть, что в такой книге, как моя, я обратил внимание на критиков, которые в сущности имеют в виду развлечь беспечных читателей и которых забывают тотчас по прочтении. Но я делаю это, уступая желаниям, которые мне высказывались после появления этого труда людьми, близко принимавшими к сердцу интересы искусства; они придали этому вопросу бóльшее значение, чем склонен был придать ему я. Поэтому я остановился на двух-трех местах, которые дадут возможность публике самой судить о качествах этой критики. Это — материал для правильного суждения тем, кого могли бы ввести в заблуждение мои критики. Более этого я не согласился бы дать. Мне пришлось бы исполнять обязанность собаки, если бы я стал с лаем сдирать верхний покров с каждого Rouge Sanglier искусства.

4

Всякий школьник знает, что этот эпитет был дан Пуссену за обширные сведения художника по классическому миру. Между тем критик сообщает, что это выражение относится к его таланту в композиции.

5

Critique on Royal Academy, 1842. — «Он (т. е. Ли) часто напоминает нам о лучших свойствах Гейнсборо, но он превосходит его всегда в сюжете, композиции и разнообразии». О, тень Гейнсборо! глубокомысленный, великолепный Гейнсборо! прости за то, что я произвел эту фразу, но я должен был привесить к позорному столбу навсегда того, кто измыслил ее, чтобы он колыхался по воле ветров в раю глупости. Мне тяжело отзываться строго о произведениях художников, находящихся в живых, особенно когда их творения, подобно картинам Ли, хорошо задуманы, просты, свободны от аффектации и подражания и писались при постоянном обращении к природе. Но я думаю, что эти качества навсегда обеспечивают ему то восхищение, которого он заслуживает, что всегда найдутся чистые и честные люди, готовые последовать за ним и с радостью откликнутся на его призыв. Поэтому мне нечего бояться, если я укажу в нем недостаток тех технических достоинств, которые являются предметом удивления для художника. Способность Гейнсборо писать красками (Рейнольдс называет это его специальным даром) может доставить ему место рядом с Рубенсом. Он самый чистый колорист, не исключая и самого Рейнольдса, из всех английских школ; вместе с ним искусство рисовать красками умерло и не существует теперь в Европе. На следующих страницах найдется немало доказательств того, насколько я восхищен Тернером. Но я не задумаюсь сказать, что в умении выполнять чисто и тщательно оттенки цветов, в чисто технической стороне рисования Тернер является ребенком перед Гейнсборо. Ли, напротив, вовсе не имеет в виду красок; он даже в самый незначительной степени не делает из нее своей цели; весенняя зелень — дальше не идут его желания; и сравнивать его произведения с тщательно отделанными творениями колористов — такое

же безумие, как сопоставлять модуляцию калабрийской дудки с мелодичным исполнением полного оркестра. Движение руки у Гейнсборо легко, как бег облака, быстро, как блеск солнечных лучей. Работа Ли слаба и пестра. Массы Гейнсборо столь же свободны, как разделы света и тени в небесах. У Ли (может быть по необходимости, если принять в рассчет мерцающий солнечный свет, изобразить который он старается) они столь же отрывисты и многочисленны, как его листья. У Гейнсборо формы величавы, просты и идеальны, у Ли — мелки, запутаны и набраны без разбора. Гейнсборо никогда не теряет из виду картины как целого. Ли — слишком поглощен отдельными частями. Словом, Гейнсборо — бессмертный художник, а Ли хотя и на верном пути, но все-таки стоит еще на первых ступенях своего искусства. И человек, который мог бы подумать о каком-нибудь сходстве или возможности сравнения между ними, — не только новичок в искусстве, но и не имеет данных для того, чтобы стать чем-нибудь более этого. Можно извинить непонимание Тернера: необходима продолжительная подготовка и дисциплина для того, чтобы воспринять отвлеченную и глубокую философию этого художника. Но превосходство Гейнсборо основано на давно признанных законах искусства и на явлениях природы, всегда видимых. И я особенно подчеркиваю в критике отсутствие чутья к этим произведениям, потому что оно подтверждает истину, которую публика особенно должна помнить, именно, что люди, расточающие брань по адресу новых великих художников, неспособны понять действительного значения установленных символов веры, или не знают самых обыкновенных и общепризнанных принципов искусства; они слепы к самым ощутительным и доступным ее красотам; они, предоставленные самим себе, неспособны отличить творение истинного мастера от самой дрянной ученической копии, неспособны найти основание своему восхищению великими произведениями, которые они славят по лицемерию или восторгаясь их недостатками.

6

Во всей древней литературе я не знаю ни одного места, в котором эта связь была бы иллюстрирована более изысканно, чем в строках (несколько, правда, шутовских), описывающих приближение хора в «Облаках» Аристофана. Этот писатель, кстати заметить, понимал и чувствовал, по моему убеждению, благородный характер родного пейзажа более, чем авторы всех дошедших до нас произведений, кроме Гомера. Своеобразность и отчетливость мысли, явно облачный характер, который вносит каждое слово этого совершенно особенного отрывка в еще влажное и светлое существование, производят на меня столь же освежающее действие, как и настоящее дуновение горного ветра. Строка «διὰ τῶν ϰοίλων ϰαὶ τῶν δασέον αὐταὶ πλάγιαι» могла быть внушена только горячей любовью к горному пейзажу, могла принадлежать только человеку, который целые часы следил за своебразным наклонным движением спускающихся облаков, за тем, как они принимают различные формы вдоль горных ложбин и углублений. Здесь нет ничего неуклюжего, массивного, нет надутых выпуклостей. Все тает, сбирается и исчезает; все полно воздуха, света и росы.

7

Этот принцип не следует смешивать с мнением Фузели: «Любовь к тому, что называется обманом в живописи, свидетельствует или о детском периоде, или о дряхлости вкуса нации». Реализация для ума вовсе не должна непременно повлечь за собой обман для зрения.

8

В следующих частях своего труда я покажу, что принципы универсальной красоты общи всем творениям Бога, и сообразно с тем, в какой доле она находится в предметах, одна форма бывает выше или ниже другой.

9

Не значит ли это, спросят, быть может, меня, требовать от него больше, чем может вместить человеческая жизнь? Нисколько. Ведь требуется знание только внешних свойств. А если бы даже, что еще более желательно, требовались основательные научные знания, то время, которое наши художники тратят на увеличение незрелых этюдов или на довершение своих незрелых произведений, было бы достаточно, чтобы стать специалистом в любой науке, созданной современными исследованиями, и постигнуть всякую форму, проявляющуюся в природе. Если бы Мартин время, потраченное им на разные пустячки в его «Кануте», провел в прогулках по морскому берегу, то он приобрел бы много знаний; их было бы достаточно, чтобы создать несколькими взмахами картину, которая вечно трогала бы сердца человеческие, подобно пению морских волн.

10

См. Don Juan X, LXXVI.

11

Плодородная почва Кампаньи образовалась, главным образом, из разложившейся лавы; под ней лежит пласт белой пемзы, в точности напоминающий остатки костей.

12

Те чувства, которые проявляет Констэбль по отношению к своему искусству, могли бы вполне служить образцом для молодых студентов, если бы он не впадал несколько в другую крайность: ему не мешало бы принимать больше в расчет произведения своих сотоварищей, которые могли кое в чем исправить и направить его. Картинами следует пользоваться не как авторитетами, а как толкованием природы; совершено так же, как богословы являются для нас не авторитетами, а только толкователями Библии. Констэбль из страха проявить излишнее поклонение святым лишается часто поучительного в Святом Писании, так как, читая его, он не желает воспользоваться помощью других людей. С другой стороны, Джорж Бомон в анекдотах из жизни Констэбля сообщает печальный пример того унижения, в которое может впасть человеческий ум, когда он дозволяет человеческим творениям стать между собою и Творцом. Тот факт, что он рекомендует цвет старой кремонской скрипки в качестве господствующего всюду, далее шаблонный вопрос «где поместите вы ваше темное дерево?» — все это указывает на прострацию ума, одновременно столь смешную и столь печальную, что она может служить лучшим предостережением для студента галереи. Такое служение искусству есть самая низкая праздность, на которую только возможно затратить жизнь. Итак, двух опасных крайностей следует избегать: следует, так сказать, не забывать Писания, но и не презирать богословов; следует опасаться, с одной стороны рабства, а с другой — излишнего вольнодумства. Уловить и удержать середину в искусстве столь же трудно, как и в религии, но великая опасность заключается и в излишней педантической точности. Тому, кто смиренно идет за природой, редко грозит опасность упустить из виду искусство. Во всем, что есть истинно великого в человеческих творениях, он всегда найдет частицу того, что послужило им оригиналом; за это он будет относиться к ним с благодарностью, а иногда и с уважением следовать им.

Но тот, кто избирает своим руководителем не природу, а искусство, может совершенно потерять из виду все, что искусство истолковывает, он может одновременно впасть в грех идолопоклонства и в униженное состояние рабства.

13

Я должен бы был особенно остановиться на этом недостатке (потому что он является чем-то фатальным) в своем трактате, но причина его скорее кроется в самой публике, чем в художнике и в потребностях публики столько же, сколько в ее желании. Такие картины, которые сами художники пожелали бы рисовать, не могли бы найти достаточно высокой оценки. При современном состоянии общества всегда легче найти десять покупателей на этюды, стоящие по десяти гиней, чем одного покупателя на картину во сто гиней. Я часто поражался и печалился, видя, как публика оставляла без всякой награды стремление художника возвыситься над фабрикацией, его усилие создать что-нибудь похожее на законченное произведение. На последней акварельной выставке находилась прекрасная картина Давида Кокса, идеальная в настоящем смысле этого слова. Лесное ущелье с несколькими овцами, пробирающимися сквозь густой папоротник, и даль вечернего неба, торжественно открывающаяся над темными массами леса. Она стоила всех его вещиц, висевших по стенам, вместе взятых. И тем не менее публика расхватала все эти мелкие вещицы, все эти пятна и брызги, уток, сорные травы, колосья, все, что было ловко сделано и незначительно. А настоящая картина, свидетельствовавшая о полном развитии ума художника, осталась его собственностью. Как могу я, и всякий другой человек совести, советовать после этого художнику, чтобы он стремился к чему-нибудь более высокому, чем то, что требует ловкости и четверти часа работы? Каттермоля, по моему мнению, сковали и погубили таким же точно образом. Он начал свою карьеру с законченных и тщательно обработанных картин; они, я думаю, никогда не оплачивались; теперь он развращает себя, тратя свой прекрасный талант на удовлетворение поверхностного вкуса публики, и идет по позорному пути прибыли и бесславия. Виноваты, таким образом, обе стороны: художник выставляет напоказ свою ловкость, создавая своей кистью недостойные фокусы, между тем настоящая отделка, требующая в десять раз больше труда и знания, представляется чем-то нелепым извращенному вкусу, который художник сам воспитал в своих покровителях; так заурядный актер своими завываниями и криками часто делает на вид дикими лучшие штрихи совершенного творения. Виновата, с другой стороны, и публика: для того, чтобы узнать и отличить разнообразные способности великого художника, она затрачивает менее труда, чем для оценки достоинства повара или искусства танцора.

14

Допотопное животное.

15

Мнение большинства бывает правильно лишь в одном случае, когда каждый индивидуум, как можно предположить, скорее должен быть справедливым, чем несправедливым, например, в суде присяжных. Но где больше вероятности, что отдельные лица скорее ошибаются, чем судят верно, там верно мнение меньшинства. Так именно бывает в искусстве.

16

Впрочем, существуют тысячи влияющих условий, благодаря которым процесс этот не всегда неизбежен. Иногда он совершается быстро и верно, иногда он невозможен. Он не является неизбежным в ораторском искусстве и драме, потому что толпа — ближайший судья в этих искусствах, цель которых трогать толпу (хотя прекрасная драма должна иметь многое другое помимо того, что драматично по существу, но толпа понимает только драматический элемент в драме). Далее, этот процесс может не иметь места, когда, обладая высшими свойствами, произведение обращается вместе с тем к общим страстям, к тем способностям и чувствам, которые общи людям и животным. Тогда популярность является столь же быстрой, сколько основательной; искренно и чистосердечно содействует ей в каждый ум, но в каждом она основывается на достоинствах различного характера. Так случилось со многими лучшими творениями литературы. Возьмем, например, Дон Кихота. Самый низший ум отыщет для себя постоянное грубое развлечение в несчастьях рыцаря и беспрерывное удовольствие в симпатии к его оруженосцу. Человек среднего ума поймет сатирическое значение и силу книги, оценит ее остроумие, изящество и правдивость. Но только возвышенный, особый ум откроет в ней полную нравственную красоту любви и правды, которая является постоянным спутником всех самых слабых сторон и заблуждений героя. Поднявшись над грубыми приключениями и плоскими шутками, такой ум проникнет сквозь ржавые латы, в безумно блуждающем взоре он уловит выражение силы, самопожертвования и всечеловеческой любви. Так же обстоит дело с творениями Скотта и Байрона; их популярность распространилась мгновенно и была вполне заслужена, потому что они обращаются к общечеловеческим страстям и вместе с тем выражают мысли, доступные только немногим. Но большинство их поклонников восторгаются самыми слабыми частями их творений подобно тому, как большинство паствы восторгается любимым проповедником за самые худшие места его речи.

Процесс бывает, далее, быстрым и прочным тогда, когда в произведении хотя и немного такого, что может увлечь сразу массу, но зато много таких сторон, которые могут доставить ей наслаждение при условии, что ее внимание авторитетно направят на них. Такова репутация Шекспира. Ни один заурядный ум не может понять, в чем его бесспорное превосходство. Но в его произведениях много забавного, много приводящего в содрогание, волнующего, много такого, что драматично в точном смысле слова, и все это не более, чем во всякой другой драме. При первом своем появлении произведения Шекспира были встречены средним успехом, как произведения с обычными достоинствами. Но когда было постановлено с высоты решение и круг расширился, публика добросовестно подхватила клич восторга. Дайте ей кинжалы, привидения, шутов и королей — при этих реальных и определенных источниках удовольствия она примет на себя добавочный труд заучить полдюжины цитат, не понимая их, и признает превосходство Шекспира без дальнейших колебаний. Едва ли непонимание среди публики всего действительно великого и ценного в Шекспире можно доказать лучше, чем сославшись на всеобщее восхищение Гамлетом в исполнении Маклиза.

Процесс невозможен, если в произведении нет ничего привлекательного и есть что-нибудь отталкивающее для толпы. Ни их истинные достоинства, ни авторитет критиков — ничего не в состоянии сделать поэмы Вордсворта и Джорджа Герберта популярными в том смысле, в каком популярен Скотт и Байрон, потому что читать тех для толпы — труд, а не удовольствие. Кроме того, в них есть места, которые для таких читателей могут показаться только безвкусными или смешными. Большинство творений высшего искусства, например, произведения Рафаэля, Микеланджело и Да-Винчи находятся в таком положении как Шекспир. Все шаблонное и слабое в этих превосходных творениях принимается за сущность их. Причина та, что невоспитанное воображение поддерживает впечатление (в самом деле мы готовы вообразить, что чувствуем тогда, когда чувство в действительности является делом гордости или совестливости), а аффектация и претенциозность усиливают шум восторга, если не достоинство его. Джотто, Орканья, Анджелико, Перуджино, подобно Джорджу Герберту, существуют для немногих. Вильки становится, подобно Скотту, популярным, так как затрагивает общечеловеческие страсти и выражает всем понятные истины.

17

Конечно, слово «превосходный» (excelent) есть прежде всего синоним слова «вышестоящий» (surpassing), и в применении к людям оно имеет то значение, которое придал ему Джонсон: «обилие в каком-нибудь хорошем качестве». Но в применении к вещам оно постоянно относится к силе, создавшей их. Мы говорим о превосходном музыкальном или поэтическом произведении, потому что создать таковые трудно, но мы никогда не говорим о превосходных цветах, потому что все цветы, являясь произведением одной и той же силы, должны быть одинаково превосходны. Мы различаем их только как прекрасные или полезные. И так, как нет другого слова для обозначения того свойства предмета, которое правится нам только как результат действия силы, и так, как в этом смысле чаще всего употребляют слово «превосходный», то я решил ограничить его только этим значением; я желал бы, чтобы так и принимали его, когда я буду употреблять его в своей книге.

18

Я отметил здесь только благородные недостатки, принесение в жертву одного качества другому, тоже законному, только низшему. Но существуют качества выполнения, которых часто добиваются, за которые хвалят (впрочем, едва ли в том классе людей, для которых я пишу) и при которых все приносится в жертву незаконным и низким источникам удовольствия; это уже вполне недостатки, они не выкупаются никакими достоинствами, не находят оправдания в цели. Таковы те, которые часто считаются желательными в учителях рисования; они известны под именем смелости и означают, что каждый штрих должен быть не менее одной десятой дюйма ширины. Таковы, далее, нежность и плавность, которые составляют великую привлекательную силу Карло Дольчи. Таково стремление выставлять напоказ особенную силу и ловкость руки и пальцев, совершенно забывая о какой бы то ни было цели, которой следует достигнуть. Это стремление особенно проявляется в современном гравировании. Ср. Ч. II. Отд. II. Гл. II. § 20 (прим.).

19

Ср. Stones of Venice, vol. I, ch. XXX, § 5.

20

Я предполагаю, что в настоящее время и в музыке и в живописи это слово получило общепринятое значение в качестве руководящей идеи сочинения, независимо от того, окончено оно или нет.

21

Не огромный «Рай», но «Падение Адама», небольшая картина, сделанная главным образом коричневым и серым цветом, находится близ Тицианова «Успения». Соседняя с ней картина «Смерть Авеля» замечательна по группе деревьев, которые Тернер, я думаю, случайно, точь-в-точь воспроизвел в своей «Marly». Обе принадлежат к числу прекраснейших творений как этого, так и всякого другого мастера по ценности колорита и по силе мысли.

22

Тройной лист этого растения и белый цветок с пурпуровыми пятнами, вероятно, объясняют тот специальный интерес, который питали к нему христианские художники. Анджелико, соединив его листья вместе с маргаритками на переднем плане своего «Распятия», может быть, имел в виду их специальную способность утолять жажду. «Я думаю, что его мысли (если только им руководили какие-нибудь соображения, помимо мистической формы листьев) были сосредоточены скорее на итальянском названии растения „Alleluia“, словно цветы, окружавшие крест, воздавали хвалу Господу». (Примечания издателя). Я не знал этого итальянского названия; в долинах Дофине существует другое название «Pain du Bon Dieu»; и действительно это растение покрывает, подобно манне, белым цветом траву и скалистые гребни холмов.

23

См. Stones of Venice, Vol. I, chap. I. § XIV, и Appendix, II.

24

Это не необдуманность суждения, разносящего и торопливого, каким оно может показаться. Из слабости или ошибок художника, хотя бы и многочисленных, мы не имеем права делать заключение об его полной неспособности; может наступить время, когда он неожиданно вырастет в крупную силу, или когда его усилия увенчаются успехом. Но существуют картины, к которым применимо не слово «ошибка», а слово «преступление»; существуют вещи, которых нельзя сделать или сказать без того, чтобы не запечатлеть навсегда свой характер и способности. Ангел, держащий крест и уткнувший палец в глаз, орущие дети с раскрасневшимися лицами вокруг тернового венца, голова Христа на полотне, выполненная богохульно (я говорю обдуманно и смело), и способ изображения мук (я не хотел прибегать к тем выражениям, которые одни могут охарактеризовать его), все это служит, совершенным, достаточным и неопровержимым доказательством того, что все, что кажется хорошим в каком бы то ни было произведении подобного художника, должно быть обманчиво, и мы можем быть уверены, что наш вкус испорчен и неправилен, если мы чувствуем расположение восхищаться этим художником. Я готов отстаивать этот приговор, как ни далек кажется он от милосердия. Человек может быть вовлечен в тяжелый грех, и его можно простить. Но есть грехи такого рода, в которые могут вовлечься только люди известного разряда, и их нельзя прощать. Следует, впрочем, прибавить, что художественные достоинства этих картин вполне достойны тех идей, которые они выражают. Я не могу припомнить ни одного примера столь грубого колорита и исполнения, до такой степени лишенного чувства.

25

Облакам, скопляющимся вокруг заходящего солнца,

Придает колорит серьезности глаз,

Который не дремля стережет смерть человека.

26

Художники, которые негодуют и жалуются на свое положение в стенах академии, на то, что академики пользуются правом занимать своими картинами лучшие места на стенах, эти художники довольно неправильно смотрят на дело; в том, что академики занимают такие места, нет злоупотребления или несправедливости. Но академики должны помнить, что вместе с правами у них есть и обязанности; их долг заключается в том, чтобы из произведений художников, не принадлежащих к их корпорации, выбирать те, которые наиболее способны двинуть вперед знание и критические способности публики; академики обязаны дать таким картинам лучшие места рядом со своими собственными картинами, их достоинство не убавится, если они иногда уступят частицу хотя бы своей собственной территории, как они любезно, справедливо и — должен, к сожалению, прибавить — вполне бескорыстно поступили с картиной Поля Делароша в 1844 году. Академики хорошо знают, что масса портретов, загромождающих их стены в половине восьмого, более чем бесполезна: они приносят серьезный вред вкусу публики. Было преступно (я нарочно употребил это слово) поместить упомянутую выше ценную и интересную картину Филдинга, как это сделали академики, над тремя рядами лорнетов и жилетов. С прекрасной картиной Хардинга на той же или на следующей выставке поступили еще более несправедливо. Картину Фильдинга просто устранили с видного места; Хардинга картину повесили так, что ее недостатки бросались в глаза, а ее достоинства пропадали. Это был Альпийский пейзаж, передний план которого, скалы и потоки были изображены с неподражаемой правдивостью и точностью; листья были сделаны искусно, воздушные переходы гор были нежны и многочисленны; их формы тщательно выработаны и действительно величественны. Недостатком картины была желтого цвета башня с красной крышей, удивительно плохая в деталях и выступавшая условно из темной массы. Картина была помещена в таком месте, где нельзя было видеть ничего, кроме этой башни.

27

Я не привожу ни одного примера, потому что трудно объяснить эти условия эффекта без диаграмм; я думаю приступить к более полному обсуждению этого вопроса с помощью иллюстраций.

28

Надпись эта гласит следующее (конечно, очень приятно было бы видеть ее на стене, если бы для нее было выбрано более безвредное место):

САМРО DI S. MAURIZIO

DIO

CONSERVI А NOI

LUNGAMENTE

LO ZELANTIS. Е REVERENDIS.

D. LUIGI PICCINI

NOSTRO

NOVELLO PIEYANO.

GLI ESULTANTI

PARROCCHIANI.

29

Количество золота, которое некогда употреблялось на декоративные украшения Венеции, нельзя в настоящее время определить, не обратившись к авторитету Джентиле Беллини. На большей части мраморных лепных украшений была легкая позолота в линиях и заострениях; минареты Святого Марка и вся цветистая резьба арок были совершенно покрыты золотом. Casa d’Qro сохранила золото на своих львах до начатого недавно реставрирования ее.

30

Ср. Stones of Venice, vol. I, chap. XXIII. § V.

31

В сущности, такое различие не должно было бы вовсе существовать. Каждый архитектор обязан быть художником, каждый великий художник — непременно архитектор.

32

Ср. Stones of Venice, vol. I. Appendix II.

33

Это место на первый взгляд не согласуется с тем, что говорилось о необходимости изображать современную эпоху и предметы. Но это не так. Великий художник из того, что находится перед его глазами, извлекает нечто такое, что не зависит от какой бы то ни было эпохи. Он может сделать это только из материала, находящегося в его распоряжении, но то, что он создаст, имеет значение, не зависящее ни от какой даты. Незначительный художник уничтожается анахронизмом; он условно античен, он поневоле современен.

34

Худшая из известных мне картин этого периода The Trosachs была некоторое время выставлена у мистера Grundy на Регентской улице. Печать много хвалила ее, по той, мне кажется, причине, что в этой картине очень мало проявился талант или манера Тернера, до такой степени мало, что в ней едва можно узнать его произведение.

35

Впрочем, один пункт я должен отметить, потому что это — вопрос не искусства, a материала. Читатель заметил, что совершенство тернеровских произведений я точно ограничил временем их первого появления на стенах Королевской академии. Мне очень тяжело это сделать, но это — факт. Ни одна картина Тернера не казалась совершенной через месяц после своего появления. Его Walhalla потрескалась, не пробыв и недели в залах академии; краски потеряли свой блеск задолго до закрытия выставки, и когда все краски через год или два после появления картины начинают твердеть, они становятся печально мертвенны и теряют свою прозрачность; особенно белые цвета становятся безжизненными, многие из более теплых цветов затвердевают в виде ничего не стоящего коричневого, даже если краска остается совершенно прочной, что бывает далеко не всегда. Я думаю, что до некоторой степени этих последствий не избежишь: краски так подобраны и смешаны при нынешней манере Тернера, что их неправильное высушивание почти необходимо. Но что это необходимо вовсе не до такой степени, в какой оно бывает иногда на деле. Это доказывается сравнительной прочностью некоторых даже наиболее блестящих его произведений. Так, картина Старый Темерер почти невредима по своим краскам и совершенно тверда, тогда как картина Джульета и ее няня представляет собой теперь только тень того, чем она была. Картина Невольничий корабль не трескается, хотя она потускнела в некоторых более темных местах, тогда как Walhalla и некоторые из недавних изображений Венеции потрескались в Королевской академии. Правда, порча не увеличивается после одного-двух лет, и даже в этом измененном виде картина сохраняет навсегда ценность и передает замысел автора. Но как не пожалеть о том, что такой великий художник не оставил ни одного произведения, благодаря которому его могли бы вполне оценить последующие поколения! Столь неудовлетворительное употребление материала и крайне небрежное отношение к картинам в его собственной галлерее — эти два факта представляют такой феномен человеческого ума, которого я совершенно не в состоянии понять и которому нет оправдания. Если желательных для него эффектов в полной мере нельзя достигнуть ничем иным, кроме этих коварных средств, то следовало бы рисовать каждый год по картине, как бы для непосредственной выставки своего таланта, а остальное, сколько бы ни потребовалось для этого времени и трудов, нужно было создавать из прочных материалов, даже рискуя ослабить непосредственный эффект. То, что есть в нем величайшего, совершенно не зависит от средств; многого из того, что он выполняет теперь непрочно, можно было бы достигнуть более надежными средствами, а чего нельзя, то следовало бы устранить без колебания. К счастью, его рисунки, кажется, не подвержены такой порче. Некоторые из них, правда, почти разрушились, но это, но моему мнению, случалось всегда или благодаря дурному обращению, или с самыми ранними его произведениями. Я не знаю ни одного рисунка, который бы охраняли надлежащим образом, не выставляли неосторожно на свет, подвергая его хоть незначительным изменениям. Величайшие враги Тернера, как и всех великих колористов, — это солнце, чистильщик картин и оправщик.

36

Конечно, я не говорю здесь об употреблении светотени, но о том количестве густоты тени, которыми caeteris paribus близкий предмет превышает отдаленный. Об истинности систем Тернера и старинных мастеров относительно светотени см. гл. III этого отдела, § 8.

37

Фурлонг — стадия, осьмая часть английской мили, лига — расстояние в три географ, мили.

38

Более важны, заметьте, как предметы истины или как факты. Часто может случиться, что тон, как предмет чувства важнее их обоих. Но этого мы здесь не касаемся.

39

Мы не можем покончить с вопросом о тоне, не упомянув о произведениях покойного Джорджа Баррета, который оставил прекрасные и возвышенные образцы света, а также Джона Варлея, который, хотя его стремления менее верны, часто бывает глубок в своих чувствах. Некоторые эскизы Де Уайнта также удивительны в этом отношении. Что касается наших картин, написанных масляными красками, то о них лучше не упоминать. У Колькота самые верные цели, но так как у него неверный глаз в отношении цвета, то ему не удалось достигнуть успеха в тоне.

40

«Caecus adulator…

Dignus Aricinos, qui mendicaret ad axes,

Blandaque devexae jactaret basia rhedae».

41

Может быть, самой характерной чертой великих колористов является их способность употреблять зеленые цвета совершенно некстати, но так, что это не чувствуется, — или, уж по крайней мере склонность предпочитать постоянно серо-зеленый пурпурно-зеленому. И такой цвет пуссеновых облаков был бы совершенно допустим и приятен, если бы в остальных частях картины было достаточно золотистого и кармазинного, чтобы придать этому цвету серый оттенок. Только потому, что нижние облака чисто белого и голубого цвета, а деревья одинакового цвета с верхними, цвет этих последних является фальшивым. Прекрасный пример неба, которое само по себе зеленого цвета, но ударяет в серый благодаря контрасту с теплым цветом, представляет картина Тернера Devonport with the Dockyards.

42

Это говорит слишком много, потому что нередко случается, что свет и тень оригинала утрачиваются в гравюре; эффект оригинала впоследствии отчасти восстановляется с помощью самого художника введением новых черт. В некоторых случаях, когда главное значение рисунка заключается в колорите, гравер приходит в замешательство и должен прибегнуть к изменению или преувеличенно эффекта, но чаще бывает, что затруднения гравера вытекают просто из его невнимания к оригиналу или из самовольного искажения его, и художнику приходится помочь ему такими средствами, которые подсказываются самой ошибкой. Нередко художник, вторично осматривая гравюру, как всегда бывает, когда он смотрит снова на картину через некоторое время после ее появления, сам бывает склонен произвести ненужные или вредные изменения. В гравюре Старый Темерер, недавно изданной в Галерее Финдена, я не знаю, кто, Тернер или гравер, превратил море в искрящуюся зыбь, но эта была прискорбная ошибка, уничтожившая красоту и ценность всего замысла. Блеск молнии в Winchelsea английской серии не существует в оригинале; он введен для того, чтобы отвлечь внимание зрителя от неба, которое гравер уничтожил.

У современных граверов существует несчастное убеждение в том, что цвет можно выразить специальным характером линии, и в своих попытках различными линиями передать различные цвета одинаковой пустоты они часто теряют совершенно систему света и тени. Едва ли поверят, что часть переднего плана на левой стороне тернеровской Современной Италии, изображенная в гравюре Художественного Союза почти угольно-черным цветом, в оригинале имеет бледный теплый серый цвет, едва ли более темный, чем цвет неба. Все попытки отпечатлеть в гравюре цвет напоминают мещанина в дворянстве. Гравер имеет возможность выражать только прозрачность или отсутствие ее посредством большей или меньшей открытости линий, потому что одна и та же густота цвета может быть передана линиями с совершенно различными интервалами.

Ткань поверхности только до некоторой степени находится во власти стали, и к выражению этой ткани следует стремиться слишком тщательно, но в природе поверхности отличаются друг от друга больше формой, чем тканью; камень часто бывает глаже листа, но если ткань должна быть пе-

редана, то пусть гравер, по крайней мере вполне узнает, что представляет ткань предмета в действительности и как ее изобразить. Листья на переднем плане гравюры Меркурий и Аргус пересекаются тремя-четырьмя черными линиями. Какого рода ткань листа предполагалось изобразить этими линиями? Камням на переднем плане своей Llanthony Тернер придал рассыпчатую ткань песчаного камня; гравер покрыл их искривленными линиями и превратил их в старые бревна.

Еще более роковой причиной ошибок является обычай доделывать и заканчивать то, что оставил неоконченным художник. В английских гравюрах Дёдлея есть два режущих взор печальных окна в большом здании с трубой на левой стороне. Это — улучшения гравера; в оригинале эти окна еле заметны; их линии чрезвычайно тусклы и дрожат, словно от движения нагретого воздуха между ними и зрителем; таким образом, устранена их резкость, и все здание представляет большую неразрывную массу. Почти нет возможности отучить граверов от этой несчастной привычки. Я слыхал даже, что они совершают довольно порядочные путешествия для того, чтобы познакомиться с деталями, которые умышленно опустил художник, и это зло не прекратится, пока они не будут получать хоть некоторое художественное образование. Иной раз, впрочем, особенно в маленьких гравюрах, они проявляют много чувства. Гравюры Миллера (особенно те, которые сделаны с тернеровских иллюстраций к Скотту) представляют собой часто совершенное и прекрасное истолкование оригинала, Таковы же гравюры Гудолла в Сочинениях Роджерса и гравюры Кузенса в Реках Франции; гравюры йоркширских серий тоже очень ценны, хотя гораздо ниже рисунков. Но даже из этих граверов никто, кажется, не мог бы создать большую гравюру. Они не знают средств, которыми можно придать живость и красоту их линиям. Крестообразные штрихи у них на первом плане, и это непростительно: в самом деле, хотя мы и не можем ожидать, чтобы каждый гравер гравировал подобно Рембранту или Альберехту Дюреру или чтоб каждый резчик по дереву рисовал как Тициан, но по крайней мере можно сохранить хоть кое-что из системы и той мощи, которые имеются в произведениях этих художников, похитить хоть отчасти их дух и смысл и внести их в расположение беспокойных современных линий.

43

Ср. Отд. II, гл. II, § 6.

44

Я оставил эту главу в ее первоначальном виде, потому что я более, чем когда-нибудь, убежден в истинности положения, высказанного в § 8; я не в состоянии в настоящее время в доказательство того, что я утверждаю, привести какой-нибудь другой довод, кроме высказанного здесь, и все-таки я не могу не думать, что я признал слишком большое влияние за изменениями столь небольшими, как те, которые мы нечувствительно испытываем в фокусе глаза, и что настоящего оправдания практики Тернера по отношению к некоторым его передним планам следует искать в чем-нибудь другом. Я оставляю этот вопрос на усмотрение читателя.

45

Эту неспособность глаза не следует смешивать с другим видом неспособности, именно с его неспособностью сразу улавливать значительную часть бокового пространства. Мы действительно можем одновременно видеть только один пункт: предметы, находящиеся рядом с ним, лишены ясности и отчетливости, но в искусстве нам незачем обращать на это внимание, потому что мы можем видеть лишь такую же малую часть картины, какую мы можем видеть в пейзаже, не поворачивая глаз. Поэтому если художник затирает или лишает ясности в боковой части один пункт больше другого, то он основывается не на правде природы, а просто прибегает к известному средству — часто превосходному и желательному, чтобы заставить глаз остановиться на желательном для него пункте. Но штрих, изображающий отдаленный предмет, на полотне столь же близок, как и штрих, изображающий близкий предмет: оба видимы отчетливо и при одинаковом фокусе глаза; отсюда вытекает прямое противоречие природе, которое можно устранить, придав одному из них искусственным путем меньшую отчетливость, чем другому; эта неясность дает такое впечатление, которое получается, когда фокус не приноровлен к предмету. Впрочем, следует заметить, что большая часть описанных выше эффектов зависит не от изменения фокуса, а от различного угла, под которым близкие предметы видимы каждым из двух глаз, когда оба устремлены вдаль.

46

Заметьте, что нет противоречия между этими словами и раньше сказанным относительно необходимости соблюдать в ботаническом отношении верность в тех случаях, когда передний план является предметом внимания. Ср. Ч. II. О. I. Гл. VII, § 10: «Для того, чтобы правильно передать туман, даль и свет, часто нужно только воздержаться от изображения всего лишнего».

47

Впрочем, не совсем. Это было бы так только в том случае, если бы передние планы оконченных им недавно картин были бы столь же точны в подробностях, насколько они изобилуют ими; они, по моему мнению, неприятны не вследствие своей законченности, а вследствие лживости.

48

Конечно, многое зависит от того, какого рода подробности при этих условиях опущены. Художник может обобщить ствол дерева, опустив линии его коры, и он может доставить нам при этом удовольствие, но он не может обобщить деталей поля, в которых заключается история созидания. Всестороннее рассмотрение этого вопроса относится к дальнейшим частям нашего труда.

49

Посмотрите для примера Фонтенбло в иллюстрациях к Скотту, виньетку в начале «Human Life» в поэмах Роджерса, изображение Венеции в «Италии»; посмотрите Château de Blois, Rouen и Pont Neuf в Париже в «Реках Франции». Отдаления в академических изображениях Венеции, особенно в «Шейлоке», в высшей степени поучительны.

50

Следует, впрочем, помнить, что отдельным людям при различных зрительных способностях эти истины представляются под различными фазисами. Многие художники, обобщения которых кажутся грубыми и быстрыми, может быть, пытаются верно изобразить то, что природа позволяет видеть ограниченному зрению; иному человеку острота зрения дает возможность погрузиться в излишние детали. Произведения, которые должны, по замыслу художника, производить эффект на расстоянии, всегда теряют в глазах того, чье зрение ниже зрения художника. Другое условие, о котором я упомянул выше, — это масштаб картины; существуют различные степени обобщения и различные требования символизации для каждого масштаба; пунктир миниатюриста был бы резок в чертах натуральных размеров. Листья, которые Тинторетто может явственно расчленить на полотне в шестьдесят футов длины и двадцать пять ширины. Тернеру приходится обобщать на пространстве в четыре фута длины и три — ширины. Наконец, третье столь же важное условие — это предполагаемое отдаление переднего плана; многие пейзажисты, по-видимому, воображают, что их ближайший передний план всегда одинаково близок к зрителю, тогда как его расстояние от зрителя немало разнообразится: оно (но крайней мере его ширина от одного края до другого, доступная исчислению) измеряется при помощи фигур или других предметов известной зрителю величины, которые находятся на ближайшей части его. У Клода почти всегда, у Тернера часто — например, в его Дафне и Левципп, это расстояние равняется сорока или пятидесяти ярдам. И так как предмет, находящийся на ближайшей части переднего плана, должен быть удален по крайней мере на такое расстояние, а может быть даже на большее, то само собою разумеется, что совершенная отделка сплошь всех деталей в таких случаях недопустима (это — новое доказательство того, что система Клода ошибочна). У Тициана и Тинторетто передний план редко имеет больше пяти-шести ярдов ширины, а потому все предметы у них, будучи удалены только на пять-шесть ярдов, отделаны совершенно детально.

Ни одно из этих условий, однако, не уничтожает великого закона, именно того правила, что неясность деталей должна рано или поздно получиться во всех случаях. Я должен, впрочем, заметить, что многие картины Тернера, в которых неясность рисунка была менее всего понята, представляли собой светлые сумерки, и неясность, вызванная полусветом, прибавилась к неясности, получившейся от расстояния. По вечерам на юге часто случается, что предметы, озаренные отраженным светом западного неба, даже спустя полчаса после захода солнца продолжают сохранять пылающий красноватый, интенсивный цвет, почти такой светлый, словно эти предметы освещены настоящим солнечным светом, и это нередко продолжается еще тогда, когда луна начинает отбрасывать тень, но несмотря на этот блестящий цвет, все детали становятся призрачными и неопределенными. Это — любимейший момент Тернера, и он неизменно выражает его посредством неопределенности деталей, а не мрака. Я никогда не видал совершенной передачи сумерек в живописи; в этом эффекте совершенно утрачиваются все подробности, тогда как ясность и свет еще чувствуются в атмосфере; вы ничего не можете видеть отчетливо, и тем не менее те тьма, не туман служат этой завесой, скрывающей предметы. Попытки Тернера передать этот эффект (как например Wilderness of Engedi, Assos, Château de Blois, Caer — laverock и масса других произведений) всегда имеют легкий оттенок туманности, вызванный неясностью деталей. Но пусть докажут, что можно больше приблизиться к этому эффекту.

51

Я сохранил эти мысли в их первоначальном виде, потому что они, насколько это в данном случае возможно, правильны, но в них слишком мало уважения к символизму, который часто находит высшее применение в религиозной живописи, а до известной степени допустим во всякой живописи. В произведениях почти всех величайших мастеров есть такие места, которые являются скорее объяснительными, чем изобразительными, скорее символическими, чем подражательными, и с ними нельзя расстаться без ущерба. Обратите внимание с этой точки зрения на черные солнечные лучи Тициана в его гравюре Клеймление Святого Франциска и сравните с этим местом ч. III, от. II, гл. IV, § 18, гл. V, § 13. И хотя я убежден в своей правоте, когда нахожу невозможным весь этот символизм в чистом пейзаже, и когда объясняю его присутствие у Клода не чувством, a отсутствием сведений и способностей, — однако я хвалю Тернера не столько за то, что он отказался от мысли изображать возле солнца остроконечные лучи, сколько за его понимание и передачу того, чего никогда не мог понять Клод, именно у него много лучезарного света в верхнем небе и на всех тонких облаках бесчисленных разрядов.

52

Я часто пользуюсь этим изданием для иллюстрации, потому что только в нем гравер проявил достаточно тонкости, чтобы передать действительно формы и штрихи Тернера. На основании этих гравюр я могу рассуждать (только в вопросах формы) почти с таким же правом, как на основании самих рисунков.

53

Я включаю сюда и великих мастеров, даже Тициана и Веронезе.

54

Гравирована в Финденовых иллюстрациях Библии.

55

Когда я писал эти строки, я забыл или обратил мало внимания на тщательно выработанные cumuli в некоторых лучших картинах Линелля; и я думаю, что среди наших входящих в славу художников в настоящее время (1851) можно заметить признаки быстрого роста в тщательном изучении неба. В нынешнем году была прекрасная группа cirri в картине Mr. Dawson, в Британском институте: Солнечный закат па реке Трент.

56

Я не могу сказать, до каких размеров простирается действительная высота дождевых облаков. Может быть, вовсе не существует гор, которые бы возвышались над всей областью грозы. Я никогда не бывал во время сильной грозы на таком месте, которое возвышалось бы над уровнем моря больше чем на 8000–9000 футов. Дождевые облака необыкновенно легки по сравнению с тяжеловесным мрачным воздухом низких сфер.

57

Я должен, впрочем, здесь отметить один эффект дождевых облаков, который, насколько мне известно, передан только Коплей Фильдингом. Этот эффект можно видеть главным образом в облаках, собирающихся для дождя, когда небо совершенно покрыто серой пеленой, волнистой, подернутой рябью с нависшими выпуклостями, состоящими из нежной ткани, но необыкновенно резкими и линейными по краям. Я не ручаюсь за то, что эта форма дождевых облаков приятна или производит сильное впечатление, но она часто встречается и часто в высшей степени верно передается Фильдингом; только в нескольких случаях края, будучи излишне резки и определенны, придают вид неправильности и чего-то неудачного даже тем местам, которые тщательнее всего сделаны. Та же жесткость линий иногда видна в изображении тех облаков, природа которых не дает на нее права.

58

Ср. Отд. I, гл. IV. § 5.

59

Об этой картине нельзя составить никакого представления по гравюре: она, может быть, самое чудное его произведение по исполнению и серым цветам, за исключением разве рисунка: Land’s End, о котором говорится дальше. Ничего нельзя поставить рядом с ним, даже из творений самого Тернера, a тем более кого-нибудь другого.

60

Я не знаю ни одного эффекта, который бы выражал удаление бури более поразительным образом, чем испарения горных потоков. Истощенный воздух так жаждет влаги, что каждая струйка брызгов схватывается им и превращается в пар на лету, и этот пар так густо поднимается с нагретой до парообразного состояния поверхности, что дает полную иллюзию кипящей воды. Я видел, как все протяжение Арвы у Шамуни представляло одну линию густого облака, которое рассеивалось, как только поднималось на десять-двенадцать футов от поверхности, но совершенно скрывало воду от зрителя, помещенного выше ее.

61

Lord of the Isles, canto III.

62

Обратите особенно внимание на темные самые верхние контуры.

63

Я часто видел белое, топкое, утреннее облако, имеющее по краям все семь цветов радуги. Я не знаю причины этого явления, потому что оно происходит не тогда, когда мы стоим спиной к солнцу, но в облаках близ самого солнца, неправильно и на неопределенных пространствах, иногда происходя в самом облачном теле. Цвета отчетливы и ярки, но имеют какой-то металлический блеск.

64

Люцернское озеро.

65

St.-Maurice (Rogers’s Italy).

66

Виньетка «Большая Сен-Бернардская гора».

67

Виньетка, изображающая Анды.

68

Гора Святого Михаила (Английская серия).

69

Иллюстрация к Антикварию, Гольдау, недавно появившийся рисунок высшей категории.

70

Виньетка к «Last. Man» Кэмпбелла.

71

Caerlaverock.

72

С.-Дени.

73

Альпы на рассвете (поэмы Роджерса): Дельфы и разные другие виньетки.

74

Одно из самых истинных произведений Клода, мне известных.

75

Лучшие снеговые пейзажи (за одним только именно исключением, что не переданы снеговые гирлянды), которые мне приходилось когда-нибудь видеть, принадлежат почти неизвестному художнику, мистеру Wallis. Его произведения никогда не принимают на наши выставки. Такие отказы обыкновенно вполне справедливы, но я знал несколько исключений, и этот художник принадлежит именно к таковым.

76

Ср. Ч. III, от. I, гл. 9, § 5.

77

Выше я исчерпал уже все термины, выражающие порицание, и, вероятно, надоел читателю, несмотря на то, я все-таки не был еще достаточно суров. Я не знаю достаточно жестоких слов, чтобы выразить порицание горным рисункам Сальватора в его картинах во дворце Pitti.

78

Некоторые страшные выемки и отверстия этого рода встречаются на северной стороне Вале между Сионом и Бригом. По одной из них от великого Алечского глетчера стремится вниз поток. Кое-где можно встретить выемки столь же узкие, но нигде столь узкие и глубокие одновременно.

79

Не без негодования вижу я, что Старое акварельное общество с умыслом ежегодно оскорбляет рисунки этого терпеливого и скромного мастера: их постоянно унижают, помещая наверху, когда самые пошлые аффектированные и разукрашенные изделия вульгарных рисовальщиков постоянно висят на видном месте. За исключением произведений Hunt’a, Prout’a, Coxa, Фильдинга и Finch’a в зале вообще не бывает произведений, которые имели бы такое же право на почетное место, как творения Уильяма Тернера.

80

Я опустил здесь то место, в котором я останавливался на угловатом характере скал, не потому, чтобы оно было ложно, но потому, что оно не полно, а я не могу без примеров ни пояснить, ни выполнить его; это — не отсутствие изгибов, а указание на твердость в изгибах и указания на внутренние тенденции структуры, которая характеризует формы скалы. И Сальватор, которого я нигде как следует не разругал, ошибается не потому, что его изгибы суть изгибы лент, а не скал. Различия между изогнутостью скал и всякой другой изогнутостью я не могу объяснить на словах, но я надеюсь сделать это впоследствии при помощи иллюстраций. Пока пусть читатель изучит рисунок «горы С.-Готарда» в Liber Studiorum и сравнит его с произведениями Сальватора, которые попадутся ему. Изображение скал здесь далеко не удовлетворительно, но я пока ничего не прибавлю к этому, так как хочу предварительно более основательно изучить этот предмет.

81

Отрывок, который я случайно видел в Художественном Союзе, в одном сочинении Пина, отрывок, где доказывается, что природа ничего не стоит для художника, достаточна объясняет причину этой склонности. Если Пин подойдет к природе, как делали все великие художники, как и должны делать все художники, желающие быть великими, потому что природа не только помогает, но и учит, — он, без сомнения, убедится (я говорю это не с целью быть грубым или унизить Пина, то же сказал бы я обо всех художниках, которые имеют обыкновение только набрасывать природу, а не изучать ее), что самые худшие ее произведения лучше самых лучших его произведений. Я убежден, что если Пин или другой художник, который до сих пор проявлял много тщательности при выборе сюжета, выйдет па любую дорогу, возьмет первые четыре дерева, посвятит им весь день, рисуя лист за листом, и даже самые мелкие ветки, с таким старанием, словно это — реки или важная географическая карта вновь исследуемой земли, — он найдет, вполне справившись с ними, что любое из них лучше самых лучших его изобретений. Ср. Ч. III, о. I, гл. III, § 12, 13.

82

В освещенном пространстве между водопадом и темной массой на самом краю левой стороны.

83

Я привожу это просто как факт; я не в состоянии дать в этом удовлетворительного отчета, основанного на оптических законах; если бы даже я и мог это сделать, такое исследование представляло бы мало интереса для обыкновенного читателя и имело бы мало ценности для художника.

84

«Convergens of Perpendiculars Parsey‘a». У меня нет места, чтобы заняться подробным разоблачением этой ошибки, но к счастью, этого и не нужно; ее довольно доказать на опыте. Каждая картина, как это было раньше сказано, есть стеклянная пластинка, на которой нарисовано то, что можно было бы видеть, глядя через нее. Возьмем вертикальную стеклянную пластинку, и куда бы мы ее ни поместили, с какой бы стороны солнце ни освещало ее — сбоку ли или с середины, мы всегда найдем отражение на вертикальной линии под солнцем, параллельно со сторонами стекла. Стекло окна, выходящее на море, — вот весь аппарат, который необходим для опыта, и все же еще недавно по поводу этого самого явления со мной спорил человек, обладающий большим вкусом и знанием; человек этот полагал, что Тернер неправ, нарисовав отражение внизу в боковой части картины, как мы это видим в его Lancaster Sands и во многих других случаях.

85

Я здесь, конечно, имею в виду обработку сюжета; только как ландшафта; много прекрасных примеров того, как его понимают, встречаются там, где море и все его принадлежности находятся в совершенной зависимости от фигур, как у Рафаэля и Микеланджело.

86

Я бы должен раньше упомянуть о произведениях покойного Робсона; они выполнены несколько слабо, но обладают чувством несравненным там, где дело касается глубокой спокойной воды, и отличаются от произведений и образа мыслей всех других людей.

87

Это не совсем так. Мне кажется, здесь, как и в другом месте, я приписал слишком много влияния этой перемене фокуса. В более молодых произведениях Тернера этого принципа найти нельзя. В реках йоркширских произведений всякое отражение передано ясно, даже до очень далекой глубины, и тем не менее поверхность не теряется; если б художник иногда не изображал их именно так, в особенности когда его цель — покой, ему нельзя было бы приписывать столько силы; он, конечно, имеет такое же право выбрать то или другое приспособление зрения. Я, однако, оставил вышенаписанные параграфы без изменения, потому что они верны, хотя я и думаю, что они трактуют о предмете не особенно важном. Читатель может по своему разумению придать им такой вес, какой он считает нужным. Я обращу его внимание на § 11 этой главы и на § 4 первой главы этого отдела.

88

При большом масштабе это бывает исключительно так, но те же линии можно видеть всякий раз, когда вода становится чрезвычайно быстрой, и в то же время ощущаешь на своем пути дно, так как она не подбрасывается или не бросается мимо дна. Вообще, воду не удается нарисовать, если она слишком отрывиста, так как формы швыряются взад и вперед, и рассыпаются, и покрываются яркими пятнами, вместо того чтобы явиться в настоящем единстве своих изгибов. Довольно трудно рисовать изогнутую поверхность, даже если она обладает тканью и шероховата, но чтобы передать разнообразные и мчащиеся формы кристаллического и полированного вещества, нужно обладать бóльшим искусством и терпением, чем искусство и терпение, которым обладает большинство художников. В некоторых случаях это невозможно. Не думаю, чтобы искусство обладало средствами верно передавать гладкую частую зыбь быстрого мелкого ручья, передавать прозрачность, блеск и вполне развитую форму; точно так же неподражаемы большая часть линий и движений волн потока. Тем не менее попытку должно всегда сделать; пусть цвет, свобода и яркость будут принесены в жертву, но реальные контуры хоть до некоторой степени всегда должны быть нарисованы, подобно тому как работающий тщательно чертежник запасается контурами тела или какой-либо другой тонко сформированной поверхности. Пусть лучше рисунку недостает сходства с водой во многих отношениях, но нельзя опускать одного этого пункта — величия воды. Многие фокусы вроде царапанья и мазанья будут иметь в результате обманчивое сходство; положительная и тщательная передача контура — единственная вещь, которая дает в результате величие.

89

«Дрожжевые волны» («Yesty waves») — это выражение Шекспира указало нам на сходство волн с дрожжами; может быть, большинство читателей принимают это выражение просто как равное выражению «пенистый», но Шекспир понимал его лучше. Морская пена при обычных условиях не стоит и момента после того, как она образовалась, она исчезает, как описано выше, и превращается просто в белую тонкую пелену. Но пена продолжительной бури имеет совершенно другой характер; это «сбитая» пена, густая, непрерывная и в не чистом или обесцвеченном море очень некрасивая, особенно вследствие ее манеры висеть вокруг верхушек волн и собираться в запекшиеся корки перед гоняющим ее ветром. Море выглядит так, словно оно в самом деле работает или бродит. Следующая цитата из Фенимора Купера может служить интересным подтверждением остальной части сделанного выше описания; она совершенно свободна от преувеличения: «Мне теперь в первый раз в жизни приходилось наблюдать бурю на море: море при сильном ветре, даже при очень сильном, я видел часто, но напор ветра в данном случае настолько же превосходил напор заурядно сильного ветра, насколько напор последнего сильнее попутного ветра, при котором корабль идет под всеми парусами. Казалось, море раздавлено; давление мчащейся атмосферы положительно мешало воде подыматься, в то время как воздух мчался, воя над поверхностью океана; там, где водяной курган и появлялся, его словно вычерпывали, его уносило в виде брызг, подобно тому, как топор счищает неровности с бревна. Когда настал снова день, угрюмый, печальный свет разлился над водной пустыней, хотя ничего, кроме корабля и океана, не было видно. Даже морские птицы, казалось, укрылись в пещерах близ лежащего берега, так как ни одна не показалась с зарей. Воздух был полон водяной пылью, и глаз с трудом проникал сквозь насыщенную сыростью атмосферу настолько, чтобы видеть на расстоянии полумили» («Miles Wallingford»).

Пол мили чересчур даже много при прибрежном море.

90

То корабль, торгующий рабами, и он выбрасывает рабов в море. Море усеяно трупами.

91

Такой же тон, равный в одной части, но не настолько гармонирующий с остальной картиной, есть в пейзаже в сцене бури, в иллюстрации к «Антикварию» — свет солнечного заката на полированном море. Я должен бы упомянуть в особенности море в картине Lowestoft, как вещь, в которой изображено режущее движение мелкой воды во время бури, она совершенно серая; ее следовало бы в особенности сопоставить в отношении колорита с серыми произведениями Вандевельде. И море в картине Great Yarmouth должно бы отметить за изображение воды под сильным ветром; громадное пространство этой воды видно с большого возвышения. Почти всякая форма моря выражена в ней: катящиеся волны, разбивающиеся о гавань; последовательные волны прибоя, которые катятся к берегу; беспредельный горизонт многочисленных волн; вьющиеся каналы спокойной воды вдоль песков; каналы эти приносят с собой куски яркого неба в свою желтую пустыню. Едва ли найдется хоть один вид южного берега, который не дал каких-нибудь новых явлений или условий моря.

92

Иногда случается, что благодаря ненормальному направлению роста мы замечаем отклонения от этого правила, и ствол оказывается утолщенным в сравнении с нормальным размером: узлы и выпуклости, конечно, нарушают иногда впечатление сужениями. Я думаю, что на лавровом дереве, когда оно достигает значительной толщины и старости, можно указать отдельные примеры толстых верхних ветвей и избыточного количества древесины на концах веток. Но эти случайности или исключения глаз сразу и чувствует как таковые. Художник может случайно воспользоваться, или изображая дикие необычайные сюжеты, или же ради контраста, но с точки зрения общего закона пользоваться ими неизвинительно в обыкновенной живописи.

93

Срав. часть III, отд. II, гл. IV, § 6 и 7.

94

Эта группа, как я выше заметил, имеет удивительное сходство с группой деревьев, изображенной Тинторетто на заднем плане его картины Каин и Авель, но сходство это, несомненно, случайное и получилось благодаря свойственному одинаково обоим великим художникам пристрастию к величественным формам.

95

Эти параграфы я оставил в их первоначальном виде, потому что они верны, поскольку они касаются вопроса, но, подобно многим другим частям нашего труда, они содержат не всю истину, а лишь ничтожную часть ее. Я ничего не прибавлю к ним в настоящее время, ибо я могу изложить мое мнение лучше и подробнее в нашем рассуждении о законах красоты, но читатель должен помнить, что все выше сказанное относится к обширным массам листвы, наблюдаемым при ярком солнечном свете, и это особенно относится к обширным масштабам пейзажа и яркому свету, которые так любит Тернер. В сумерках, когда формы дерева видны на фоне неба, применяются уже другие законы, точно так же как на рисунках небольшого размера и на близких передних планах. Мне кажется, можно пожалеть, что Тернер в своих академических картинах не обрабатывал более мрачных сюжетов, подобных например, Chartreuse, в Liber Studiorum, в которых его блестящая способность к изображению густой листвы могла бы найти себе широкое применение. Итак, пусть читатель, принимая во внимание то, что сказано о густой листве, заметит способ изображения листьев на вышеупомянутой картине, а также на картине Aesacus and Hesperie в Cephalus, и обработку передних планов на йоркширских картинах; пусть он сравнит то, что сказано выше о манере Тернера изображать листву, часть II, отд. I, глава VII, § 40 и 41, и о манере Тициана, а также часть III, отд. I, гл. VIII и отд. II, глава IV, § 21. Впредь я буду стараться излагать предмет более систематически, но какие бы дополнительные замечания ни пришлось мне делать, все же ни одно из них никоим образом не будет более благоприятно для Гаспара, Сальватора или Гоббима, чем те, которые высказаны в вышеизложенных параграфах.

96

Быть может, нечто подобное можно заметить у Никола Пуссена, но даже и у него ветви только касаются пограничной линии центральными точками своих оконечностей и не представляют секторов большой кривой, образующих часть ее с расходящимися концами, как это бывает в натуре. Проведите несколько прямых линий от центра к окружности. Фигуры, заключенные между ними, соответствуют формам отдельных ветвей дерева со всеми их разветвлениями; только наружные отрезки кривой представляют собой не дуги окружности, а два отрезка параболы (как это бывает, я думаю, у дуба) или же эллипсиса. Но каждая ветвь у старинных мастеров имеет форму палицы с утолщением, обращенным не к периферии дерева, а к центру его.

97

С другой стороны, нет ничего смешнее, как французские иллюстрации плохого исполнения, как например рисунки к произведению Ламартина «Harmonies».

98

Об листьях работы Стенфилда я помню слишком мало, чтобы судить о них; жаль, что он слишком пренебрегает этим благородным элементом пейзажа.

99

Братья-прерафаэлиты, как они сами себя неудачно называют (я был бы сердечно рад, если бы они довольствовались умением хорошо рисовать, не давая себе никаких кличек) также не способны на это, хотя некоторые из них — академики. Их листва, так же как все остальные аксессуары их картин, в отдельных частях исполнена неподражаемо, но как целое неудовлетворительна.

100

Я считаю нужным в особенности упомянуть о спокойных и правильных этюдах г. Дэвидсона и г. Беннетта.

101

Я хотел бы настоять на всем, сказанном в этих параграфах, ссылаясь специально на удивительные, хотя и странные картины Millais и Hunt’a и на те принципы, которым общество неудачно, или, вернее, по неведению, дало имя «прерафаэлитизма»; неудачно, потому что принципы, на основании которых работали их последователи, ни до, ни — после, — рафаэлевские, a вечные. Они хотели рисовать с возможной степенью совершенства, которое они наблюдали в природе, без всякого отношения к условным или установленным правилам, а вовсе не с целью подражать стилю какой-либо предшествующей эпохи. Их произведения по законченности рисунка и яркости красок являются лучшими в Королевской академии, и я питаю большую надежду, что они могут основать более серьезную и полезную школу живописи, чем мы это видели в предшествующие века.

102

Впрочем, это замечание не относится к разнице в способе исполнения, которая заставит одного художника работать скорее или медленнее другого, но исключительно к умственным силам, обыкновенно проявляемым художником в зависимости от того, скуп он или расточителен в продуктах своего творчества.

103

«Говорить об улучшении природы, когда перед нами действительно природа, — нелепость» (Е. V. Rippingille). Я еще не говорил «о различии между несовершенной и идеальной формой», даже по отношению к тому, что мы обыкновенно называем природой; правда, изучение этого трудного вопроса должно быть отложено до тех пор, пока мы не исследуем природу впечатлений красоты, но здесь не будет излишне указать на недостаток тщательности, присущей многим из наших художников, в различении между действительным произведением природы и окончательными результатами человеческого воздействия на нее. Многие из наших величайших художников выбирали своими сюжетами не что иное, как подрубленные и подрезанные остатки растительности на дворах ферм, изуродованной с самого своего рождения от корней до верхушки инструментами садовника, и чувства, привыкшие находить удовольствие в подобных уродствах, едва ли могут представлять себе истинно идеальные формы. Я только что сказал, что молодые художники должны доверчиво следовать за природой, ничего не отбрасывая, ничего не выбирая: так они должны поступать — но они должны позаботиться, чтобы природа, за которой они следуют, была действительно природой — природой свободной, а не рабой в руках земледельца, не сдавленной узким нарядом, в который облек ее садовник. Они должны следовать чистой и дикой воле и энергии творения, не подчиненного никаким границам, не исцеленного от разрезов, не скованного приличиями, не уберегаемого от боли. Пусть они работают около потока, в тени лесов, а не около украшенных ручейков, под «обрезанными тенями». Здесь не место входить в рассмотрение того, насколько человек может или не может помочь естественному течению вещей, это сложный вопрос; я не могу также, не забегая вперед, показать, как или почему происходит, что скаковая лошадь не является идеалом лошади для художника или премированный тюльпан — идеалом цветка, но все же это так. Поскольку это касается живописца, человек прикасается к природе только затем, чтобы ограбить ее; он поступает по отношению к ней, как варвар поступал бы с Аполлоном, и если он иногда преувеличивает некоторые особенные силы или превосходство, крепость или подвижность в животном, вышину, плодовитость или твердость дерева, то он неизбежно теряет то равновесие хороших качеств, которое служит главным признаком специфического совершенства формы; сверх того, он разрушает впечатление той свободной воли и счастья, которое, как я покажу впоследствии, служит одним из существенных признаков органической красоты. Однако, не входя пока в рассуждения о природе красоты, я могу дать молодому живописцу добрый совет, именно чтобы он избегал обработанных полей и парков, держался непроходимых лесов и диких холмов. Он убедится, что здесь каждое действие благородно, даже когда оно разрушительно; что сама гибель прекрасна; что в тщательно выработанной прекрасной композиции всех предметов (если на первый взгляд в ней и кажется меньше замысла, чем в творениях людей) видимость Искусства затемняется разве только присутствием Силы.

Уордсворт

104

В некоторых критических разборах второго тома настоящего труда указывалось, что уважение автора к Тернеру уменьшилось со времени появления вышеприведенных строк. Но автор заслуживал бы пренебрежения, если бы с той смелостью, которая проявилась на предыдущих страницах, он высказал мнения столь непрочно обоснованные, что они могли измениться в течение трех лет. Сила, которую внезапно обнаружили произведения великого художника, появившиеся в момент первого опубликования этого тома, и низкая оценка, которую сделала им критика, оправдывали автора, когда в своем уважении к этим творениям он требовал для них поклонения, превышавшего все, что достается даже величайшим гениям, но вместе с тем такого, которое подобный художник имеет право требовать от подобных критиков; мы не раз объясняли, почему все предыдущие главы приняли форму такой специальной защиты. В следующих отделах стало необходимым, так как в них идет речь о предмете сложном и трудном, высказать более определенный взгляд на цель и действие искусства и миновать всякие выводы, так или иначе относящиеся к изучению особенностей живописцев. Однако читатель увидит, что Тернеру ничуть не отводится низшее место: он сравнивается с величайшими людьми и занимает свое настоящее положение среди знаменитейших художников всех времен.

«Прогулки по Флоренции» Джона Рёскина – путеводитель по раннему Ренессансу во Флоренции и одновременно школа взгляда, обучение видеть несходное в повторяющемся и сходство в непохожем. Рёскин научил воспринимать Флоренцию динамично, перейдя от восторгов к анализу идей, вдохновлявших эпоху Возрождения. Флоренция Рёскина – знакомая незнакомка, приоткрывающая тайны лишь тем, кто знает и тайну интеллектуального наслаждения, и тайну доверчивой беседы. Переиздание известной книги снабжено новым предисловием, раскрывающим место книги Рёскина в истории комплексного изучения искусства.

Джон Рёскин (1819-1900) – знаменитый английский историк и теоретик искусства, оригинальный и подчас парадоксальный мыслитель, рассуждения которого порой завораживают точностью прозрений. Искусствознание в его интерпретации меньше всего напоминает академический курс, но именно он был первым профессором изящных искусств Оксфордского университета, своими «исполненными пламенной страсти и чудесной музыки» речами заставляя «глухих… услышать и слепых – прозреть», если верить свидетельству его студента Оскара Уайльда. В настоящий сборник вошли основополагающий трактат «Семь светочей архитектуры» (1849), монументальный трактат «Камни Венеции» (1851— 1853, в основу перевода на русский язык легла авторская сокращенная редакция), «Лекции об искусстве» (1870), а также своеобразный путеводитель по цветущей столице Возрождения «Прогулки по Флоренции» (1875). В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Этика пыли» (1866) – трактат британского арт-критика, писателя и социального мыслителя Джона Рёскина, выполненный в форме платоновских диалогов старого профессора и учениц. Этот необычный текст служит своего рода введением в проблему кристаллизации, структурной формы, присущей предметному миру, окружающему нас, и содержит в себе мысли Рёскина о системе образования, развитии европейского изобразительного искусства и дизайна и месте человека в мире. Книга была написана по следам лекций, прочитанных в Оксфорде, Брэдфорде и Манчестере в 1860-х годах.

Джон Рёскин (1819–1900) – выдающийся арт-критик XIX столетия, интеллектуал по призванию, общественный деятель, занимавшийся вопросами социальной несправедливости. Книга «Теория красоты» – это монолог, обращенный к читателю, в котором прославленный искусствовед рассуждает о взаимосвязи искусства и нравственности, искусства и религии, искусства и природы. В книге Рёскин не только высказывает мнение, но и обосновывает его, порой безапелляционно и горячо. Как он сам писал: «Говорить и действовать правдиво постоянно и неизменно почти так же трудно, пожалуй, как действовать, невзирая на угрозы и кары».

РЕСКИН, Раскин (Ruskin), Джон (8.II.1819, Лондон, — 20.I.1900, Конистон, Сев. Ланкашир) — англ. писатель, историк, искусствовед, публицист. Род. в семье шотландца, богатого виноторговца, воспитывавшего сына в строго религ. духе. Слушал курсы лекций в Королев. колледже, обучался живописи. Окончил Оксфордский ун-т. В книгах «Современные художники» («Modern painters», v. 1–5, 1843-60), «Семь светильников архитектуры» («The seven lamps of architecture», 1849), «Камни Венеции» («The stones of Venice», 1851-53) Р. утверждал, что зодчество и иск-во вообще являются выражением нац.

Художественный музей Индианаполиса является восьмым по величине энциклопедическим музеем Соединенных Штатов Америки. Его коллекция включает более чем 50000 произведений разных культур и эпох: от ритуальных китайских сосудов I тысячелетия до н. э. до полотен не импрессионистов и представителей понтавенской школы, таких как Поль Гоген, Эмиль Бернард, Поль Серюзье.Обложка: У. Хомер. «Строители лодок». Фрагмент.

В книге, содержащей рассказ о наиболее выдающихся зодчих начала XX в. и советского времени, чья жизнь и творчество свяэаны с Москвой, приводится ряд адресов, позволяющих пользоваться ей как путеводителем.Второй том двухтомника.

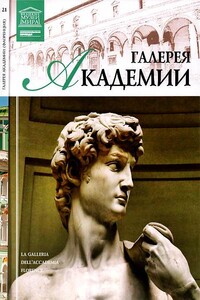

Флорентийская Галерея Академии была создана в XVIII веке при старейшей Академии изящных искусств. В музее можно увидеть такие шедевры Микеланджело Буонаротти, как "Давид" и "Рабы", а также обширное собрание ранней итальянской живописи, позволяющее представить, как зарождалось ренессансное искусство. Пройдя по залам Галереи, можно также почувствовать дух самого Возрождения, Раннего и Высокого. Кроме того, в ней выставляются работы маньеристов, творчество которых открывало новую эпоху в итальянском искусстве, наступившую вслед за Ренессансом, и академистов XIX века.Обложка: М.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Потрясающее открытие: скульпторы и архитекторы Древней Греции — современники Тициана и Микеланджело! Стилистический анализ дошедших до нас материальных свидетелей прошлого — произведений искусства, показывает столь многочисленные параллели в стилях разных эпох, что иначе, как хронологической ошибкой, объяснить их просто нельзя. И такое объяснение безупречно, ведь в отличие от хронологии, вспомогательной исторической дисциплины, искусство — отнюдь не вспомогательный вид деятельности людей.В книге, написанной в понятной и занимательной форме, использовано огромное количество иллюстраций (около 500), рассмотрены примеры человеческого творчества от первобытности до наших дней.

Казимир Малевич (1878–1935) – знаменитый русский художник-авангардист, теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма – одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства новейшего времени. Его «Черный квадрат» – вызов традиционной живописи и одна из самых загадочных картин начала XX века. Художник утверждал: «Предназначение искусства не в том, чтобы изображать какие-то предметы. Предназначение искусства в том, чтобы освободиться от предметов, не составляющих его сути, и быть искусством, которое существует само по себе».