Легкие крейсера Японии, 1917–1945 гг. - [2]

С марта 1927 г. по март 1930 г. “Тенрю” находился на верфи. В то время на корабле установили трехопорную фок-мачту. В 1931 г. такую же модификацию прошел крейсер “Тацута”. В 1939 г. на оба корабля установили по два 13,2-мм зенитных пулемета. В целом же эти крейсера не претерпели существенных изменений, поскольку еще до войны считались устаревшими.

Легкий крейсер “Тенрю”. 1919 г. (Конструктивный мидель-шпангоут)

До нападения Японии на США “Тенрю” и “Тацута” входили в 18-ю эскадру крейсеров (кроме них, еще легкий крейсер “Касима”) 4-го флота, базировавшегося на остров Трук. Сразу после нападения на Пирл-Харбор японцы решили овладеть островом Уэйк, который мог быть удобной базой для действий против острова Мидуэй. Провести операцию поручили контр-адмиралу Каузиока, и поначалу для нее были выделены небольшие силы. Транспорты с десантом сопровождал легкий крейсер “Юбари” (на нем держал флаг Каузиока) с 6-й флотилией эсминцев (“Музуки”, “Вайе”, “Оите”, “Моидзуки”, “Кисараги” и “Хазме”). Для разведки вперед были посланы две подлодки, а два старых легких крейсера являлись кораблями поддержки, оставаясь в арьергарде.

Надо сказать, что на острове Уэйк силы американцев были невелики: около 500 военнослужащих, 6 батарей орудий береговой обороны (76 и 127-мм), пулеметы, несколько истребителей “Хайлдкэт”. Кроме того, на острове находилось более 1200 гражданских лиц: служащие авиакомпании “Пан Америкэн”, инженеры и техники, рабочие-строители, которые строили базу гидросамолетов.

Японцы приблизились к Уэйку 8 декабря 1941 г., а утром 9-го по ним открыли огонь береговые батареи. Артиллеристы действовали прекрасно, уже второй этап 127-мм орудий накрыл головной эсминец “Хаяте”, который взорвался и затонул. Позже был потоплен “Кисараги”, сильно поврежден “Оите” и один из транспортов. Появившиеся в воздухе 4 самолета “Уайлдкэт”, вооруженные 100-фунтовымй бомбами нанесли удар по крейсерам “Тенрю” и “Тацута”. На первом корабле была повреждена радиорубка, на втором — разбиты торпедные аппараты.

11 декабря японцы прекратили операцию, и за всю войну на Тихом океане больше не было случая, чтобы орудия береговой обороны отбили атаку десантного соединения. При этом большая часть орудий осталась в полной готовности, но уцелело только два самолета.

Легкий крейсер “Тенрю”. 1919 г. (Наружный вид и вид сверху)

1930 г.

Легкие крейсера типа “Тенрю”. 1919 г. (Продольный разрез корпуса)

Легкие крейсера типа “Тенрю”. (Проект перевооружения в крейсер ПВО. 1936 г.)

Легкий крейсер “Тенрю”. 1939 г. (Наружный вид и вид сверху)

Справа: легкие крейсера типа “Тенрю”. (Сведения о кораблях, опубликованные в английском справочнике "JANE'S FIGHTING SHIPS". 1928)

Командующий береговой артиллерией майор Деверо собирался послать радиограмму “Пошлите нам еще японцев”, но она не была отправлена. Эйфория защитников о-ва Уэйк продолжалась недолго. Японцы, действительно понесшие довольно серьезные потери, решили вернуться на о-в Кваджелейн и повторить атаку в ближайшее время. Уже через 10 дней повреждения на кораблях устранили. На этот раз было сформировано крупное соединение вторжения, включавшее транспорты с 2000 морских пехотинцев.

Флагманом на крейсере “Юбари” опять шел контр-адмирал Кадзиока, которому была предоставлена возможность исправить первую неудачу, но вместе с ним с острова Трук вышла сильная группа поддержки контр-адмирала Г ото: тяжелые крейсера “Аоба”, “Кинугаса”, “Фурутака”, “Како” и эсминцы. “Тенрю” и “Тацута” снова остались в арьергарде.

Особенно резко были увеличены воздушные силы: 20 летающих лодок с авиатранспорта “Титосе” и 108 палубных самолетов с авианосцев “Сорю” и “Хирю” из соединения адмирала Нагумо, которое перед этим атаковало Пирл-Харбор. Авианосцы охранялись тяжелыми крейсерами “Тоне” и “Тикума”, эсминцами и расположились в 200 милях северо- западнее Уэйка.

20 декабря японская авиация начала сокрушительные налеты на Уэйк, а утром 23-го на остров был высажен десант: до 1500 морских пехотинцев. Уже к 5 часам дня положение американцев стало безвыходным, остров был захвачен японцами, победу которых предопределило прежде всего господство в воздухе. “Тенрю” и “Тацута” большого вклада в нее не внесли.

После этой операции оба крейсера оставались с 4-м флотом, который был направлен в юго-западную часть Тихого океана. Там они прикрывали высадку японских войск в Кавиенге на северной оконечности архипелага Бисмарка (22-24 января 1942 г.) и целый ряд десантов на Новую Гвинею.

Легкий крейсер “Тацута” в различные периоды службы

Справа: легкие крейсера типа “Тенрю” . Сведения о кораблях, опубликованные в справочнике по японскому флоту, изданному в 1943 г. разведывательным управлением ВМФ США.

В начале мая 1942 г. “Тенрю” и “Тацута” входили в состав соединения поддержки десантов в Порт Морсби и на о-в Тулаги (Соломоновы острова). После боя за Мидуэй 4 июня, в котором старые крейсера не участвовали, организация флота Японии была изменена. 18-я крейсерская эскадра (“Тенрю”, “Тацута”, “Касима”) вошла в состав 8-го флота 21 июля 1942 г. они поддерживали высадку войск в Буна на Новой Гвинее.

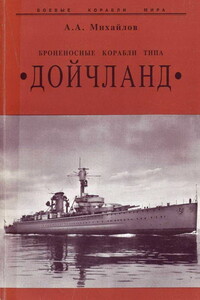

Ни один из находящихся в строю тяжелых крейсеров не в состоянии противостоять меткому залпу орудий “Дойчланд”. Важнейшие узлы кораблей этого класса не защищены броней, и действие 280-мм фугасного снаряда будет разрушительным. Конечно, крейсера могут ответить огнем своих 203-мм орудий, но у германского корабля самые уязвимые пункты бронированы достаточно надежно, во всяком случае он может выдержать гораздо больше попаданий, чем его “тонкокожие" противники. Без преувеличений можно сказать, что создание “Дойчланд" и однотипных кораблей полностью меняет привычную стратегию и тактику войны на море, равно как и многие взгляды на кораблестроение.

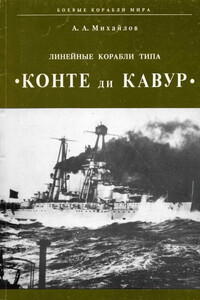

Итальянские линейные корабли конструировались с учетом политической и стратегической ситуации своего времени. Италия находилась в союзе с Германией и Австро-Венгерской империей, а главным ее потенциальным противником считалась Франция, флот которой могли усилить корабли Великобритании. Так что сравнивались между собой преимущественно итальянские и французские корабли, хотя позже, в годы первой мировой войны, развитие событий привело Италию к союзу с Антантой. Так как "Данте Алигьери” удалось заложить лишь в 1909 г., Адмиралтейство понимало, что оно рискует получить корабль уже уступающий зарубежным.

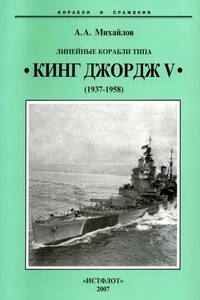

Книга посвящена последним серийным линкорам Британской империи-кораблям типа «Кинг Джордж V». В историю кораблестроения эти корабли вошли как воплощение Лондонского договора по ограничению морских вооружений 1936 г. В истории второй мировой войны- это трагический «Принс оф Уэлс» и один из победителей «Бисмарка», «Кинг Джордж V»- флагман Флота Метрополии, победитель «Шарнхорста»- «Дюк оф Йорк». Менее известны «Хоу» и «Ансон», в основном воевавшие на Тихом океане. Книга рассказывает об истории создания, конструктивных особенностях и боевой службе этих кораблей.

Поначалу в Великобритании многие были настроены против линкоров совершенно нового типа. Их строительство требовало больших затрат, к тому же после их постройки большая часть линейного флота самой мощной морской державы мира сразу же оказалась бы устаревшей.Тем не менее решение было принято весьма быстро, особенно благодаря адмиралу Джону Фишеру, который всемерно заботился о том, чтобы какое-то другое государство не опередило Великобританию в любых новшествах, вводимых на флоте. В рекордные сроки был составлен проект и начато строительство линейного корабля «Дредноут» («Неустрашимый»)

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.