Лабас - [2]

Искусствоведы редко пишут биографии. Их больше занимают эволюция стиля и композиционные приемы, нежели перипетии судьбы художника. Меня же интересовали не мазки и ракурсы, а справки с печатями, выписки из домовых книг и отделов загсов, строчки в чужих мемуарах и случайные намеки в записях самого Лабаса — весь тот сор, из которого, от главы к главе, прорастает фигура твоего героя. Обычно мы представляем себе художника по его работам — точно так же, как актера по «одушевленным» им персонажам. Конечно, глядя на неистовую живописную вязь Ван Гога, сразу догадываешься о душевном состоянии автора, однако за «ликованием красок» Матисса сложно разглядеть страдающего бессонницей, неуверенного в себе мастера, сумевшего «упростить живопись». А Кустодиев с его нарядными ярмарками и масленичными гуляниями — разве приходит в голову, что этот нескончаемый праздник создан прикованным к инвалидному креслу человеком? Или певец русской природы Левитан, на поверку оказывающийся форменным неврастеником.

Что касается Лабаса, то у него подобного диссонанса не наблюдалось. И в восемьдесят он писал о том, что мир прекрасен, чудесен, загадочен и он мечтает передать восторг «от моря, неба и воздуха, от красивых, умных, добрых и честных людей» через свою живопись. «Ночью лил дождь, спал плохо, все время снились новые картины. Много, иногда одна за другой, в рамах, как на выставке, а иногда они возникали на белом холсте на короткое время. Безусловно, что-то совсем новое появляется у меня во сне. Так было и в молодости. Это для меня хороший знак, значит, скоро пойдет новая серия, новые композиции, новые цветовые решения, можно сказать симфонии. Подсознание само работает и ничего не спрашивает, а мое дело хорошо этим воспользоваться».

Нельзя сказать, чтобы Лабас-художник был обделен вниманием вовсе. О нем писали лучшие отечественные критики. В 1920-х и 1930-х — Грабарь, Тугендхольд, Эфрос, Эренбург, в 1960–1970-х — Александр Каменский, тот самый, который придумал определение «суровый стиль» для искусства шестидесятников, а в картинах Лабаса усмотрел приемы «романтического монтажа», историограф ОСТа Владимир Костин, знаток русского авангарда Василий Ракитин, исследователь советской графики Евгения Буторина — автор вступительной статьи к каталогу выставки 1976 года, а затем и долгожданной монографии, которую с немалым трудом удалось пробить в издательстве «Советский художник».

За последние годы вышло несколько выставочных каталогов, а также «Воспоминания» художника, подготовленные Ольгой Бескиной-Лабас. Помимо этих изданий в моем распоряжении были не публиковавшиеся ранее записи художника, документы из его архива и воспоминания сына художника Юлия Александровича Лабаса «Когда я был большой». А еще была постоянная, ежедневная переписка с Ольгой, были мои вопросы и ее ответы, часто подробные, тонкие и точные, готовые блицмемуары, которые оставалось лишь «причесать» и вплавить в ткань повествования. Вместе с ней и ее мужем Андреем, замечательным ученым и интереснейшим собеседником, мы ходили по Риге, и они показывали мне дом, в котором жила семья Лабас, трамвайные пути, по которым уже тогда, в самом начале XX века, бежал трамвай. Мы искали окно, из которого мальчик Шура Лабас с восторгом смотрел на проходивший трамвай, шли на городской рынок, переделанный из ангаров, где 100 лет тому назад стояли первые российские дирижабли, потрясшие воображение будущего создателя «авиажанра». Из Парижа мне звонил Вася, Василий Иванович Ракитин, полвека тому назад переступивший порог мастерской на Верхней Масловке, и я отчаянно пыталась оживить его память накопившимися у меня вопросами. На Масловке меня угощала пирогами Евгения Иннокентьевна Буторина, отлично помнившая длинный коридор, в самом конце которого находилась мастерская, и то, как она поднималась по деревянной лестнице (той самой, без единого гвоздя, сделанной еще Татлиным) на антресоли, куда пускали лишь избранных.

Александр Лабас любил повторять, что даже самая страшная реакция не может задавить художника, если он по-настоящему талантлив. «Чтобы выдержать, нужно иметь волю и силы, — говорил он. — От бездарей ничего не останется, а от настоящего искусства людям будет прибыток. От меня останется молодым многое, и многое пойдет им на пользу». Александр Аркадьевич вообще любил заглядывать в будущее — и когда рисовал «Пришельцев далеких планет», и когда начал делать свои записи. В том, что его тексты будут опубликованы, а его искусством будут интересоваться, причем с каждым годом все больше и больше, он ни на минуту не сомневался. Попав на одну из последних лабасовских выставок, Кира Долинина, удивительно тонкий петербургский критик, написала: «Есть художники мощнее, есть мастеровитее, есть именитее, но Лабас, как беззаконная комета, пролетает мимо всех этих иерархий и оседает в пишущейся сегодня новой истории советского искусства отдельной, но очень важной строкой».

«Отдельной, но очень важной строкой» — точнее не скажешь. Всю жизнь Лабас двигался в свободном полете по раз и навсегда выбранной траектории. И ничто не могло заставить его изменить маршрут. Не нужно совершать подвигов, достаточно просто найти силы сохранить себя. Читая дневники художницы Татьяны Мавриной, я наткнулась на такую запись: «Можно сказать: „сегодня фальковская погода“? Пейзаж фальковский? Можно. Значит, он научил видеть. Значит, он вечен, пока земля стоит на месте…» Но ведь и лабасовский пейзаж тоже существует? Значит, и этот художник достоин своего жизнеописания!

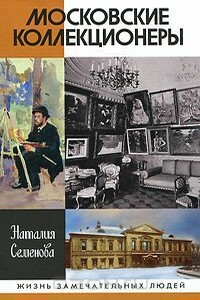

То, что сагу о московских коллекционерах написала Наталия Семенова, неудивительно. Кому ж еще? Одна из первых красавиц московского искусствоведческого мира, она никогда не гнушалась не самой, увы, заметной и завидной в своей профессии работы: сидела в архивах, копала, выкапывала, искала свидетелей, собирала по крупицам, копила знание, которое долгие годы казалось не особо-то и нужным. Она не хотела петь надменно-капризным голосом о красоте мазка и изяществе линий, как это делали ее коллеги разных поколений, но предпочитала знать об искусстве нечто куда более вещественное: как оно живет в реальном мире, сколько стоило и стоит, кто его покупает, где оно оседает.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.