Л. Н. Толстой - [7]

Естественная мистика природы не есть религия, хотя иногда и оказывается для неё благоприятной почвой, также и мистика искусства может быть очень далека от религии и даже соперничать с ней, хотя может и подчиниться ей. Мистика есть слепой инстинкт религиозности, еще не осознавшей своего Логоса, не ощутившей Божества. Лишь религия вносит определенное что в темное как мистики. Только она поворачивает человека лицом к Божеству и тем пробуждает в нем из стихийной мистической аморфности религиозную личность. Вот почему, между прочим, в своей расплывчатой неопределенности мистика остается религиозно-абстрактной, религия же конкретна. Нет религии вообще, а есть лишь определенные религии, и притом каждая с особым богоощущением, своей догматикой, культом. Напротив, мистика существует только вообще, и вот почему многие, так легко и охотно кокетничая с мистикой, в сущности лишь отгораживаются ею от религии. Религия относится к мистике как высшее к низшему, она неизбежно стремится ею овладеть, введя ее в свое русло, причем, в свою очередь, и мистика легко может поднять бунт против религии во имя свободы в своей аморфности, способна поэтому определяться внерелигиозно, а постольку и антирелигиозно. На этой-то почве и зарождается возможность конфликта в душе художника. Последний творит свободно и непосредственно, пока в нем дремлет религиозная личность, но пробуждение её приносит с собой новый, для искусства внешний и чуждый, религиозный критерий, по которому уже поверяется вся жизнь без исключений, а в частности и художественное творчество. Блого тому художнику, в душе которого оба критерия, эстетический и религиозный, не столкнутся враждебно, но гармонически соединятся и тем взаимно усилят друг друга Тогда осуществляется свободный союз искусства и религии. В таком случае пред свободным художеством становится высший, религиозный идеал искусства, и тогда вершины искусства озаряются религиозным сиянием. Как возможно это слияние искусства и религии, и почему оно оказывается возможно, это остается тайной личности, раскрывающейся в росте души художника, ее можно лишь радостно и благоговейно созерцать, но бесплодно было бы пытаться ее объяснить или рационализировать. Но именно таково искусство в высших своих проявлениях: такова была греческая скульптура и архитектура в язычестве, такова средневековая готика и византийское зодчество, Данте и Беато Анжелико, Микель Анджело и Рафаэль (в Сикстине), таково творчество Гёте и Достоевского, который, очевидно, не знал разлада художника с человеком и в последних своих произведениях (Братья Карамазовы, Сон смешного человека) явил образец душевного здоровья, результат гармонии религиозной личности с художником (и это несмотря на пресловутую эпилепсию, отсутствие которой богатырю Толстому все-таки не дало желанной гармонии и здоровья духа).

Но не так благополучно было это у Гоголя и не так у Толстого, судьба которых, при всем огромном различии между ними, в этом отношении представляет так много сродного. Оба они, когда серьезно заболели религией, когда наступил для них религиозный кризис в жизни и искусстве, осудили свое художественное творчество, как греховное. Это осуждение не имеет ничего общего с утилитарными или эстетическими оценками отдельных художественных произведений по тем или другим частным мотивам. Оба они изнутри ощутили его греховным, когда почувствовали себя пред лицом судящего Бога, пред Которым распахиваются глубины сердца. Их творчество предстало тогда пред ними как идолопоклонство, как отпадение от Бога. Они так и не сумели примирить в душе своей человека и художника, и тогда в ней прозвучал грозный приговор над их художественным творчеством: «если правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя… и если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя» (Мф., 5, 29–30). О, дорого, как око и как рука, художнику его искусство, и, как они, есть оно драгоценный дар Божий, и, может быть, подобно Гоголю, не перенесет он этого отсечения. Но от этого драгоценного дара Божия надо отречься во имя Бога, принеся его в жертву к алтарю. И вот начинается это отречение, эта мучительная борьба с своим искусством, агония художника. В изнеможении от неё, Гоголь сжигает свою рукопись Мертвых Душ и кается как в тяжелом грехе в своем художественном творчестве, заменяя его отнюдь не гениальным, как бы ни относиться к нему по существу, проповедничеством в стиле Переписки с друзьями. Также и Толстой отрекается от своего художественного творчества, хочет убить в себе художника, хотя до конца это художественное самоубийство и никогда ему не удается. От недосягаемой художественной высоты Войны и Мира он переходит к составлению многословных, однообразных, скучных, с редкими лишь проблесками гениальности, богословских и моралистических трактатов, из которых большинство совершенно не читается уже теперь и скоро будет окончательно забыто. То резонерство, которое раньше было только эпизодическим придатком к его художественным произведениям, теперь выдвинулось на первый план, заслонило собою искусство. Для этого же нового жанра у Толстого не хватало ни подлинного религиозного вдохновения, ни философского дарования, ни логической выдержки и научного метода. Ведь достаточно сравнить чисто богословские сочинения Толстого, хотя бы об Евангелиях, с научными исследованиями

Книга выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Булгакова (1871–1944) – самая значительная его философская работа, представляющая собой, по словам автора, род духовной автобиографии или исповеди. «Как возможна религия», «вера и чувство», «религия и мораль», «природа мифа», «мировая душа», «природа зла», «пол в человеке», «грехопадение», «спасение падшего человека», «власть и теократия», «общественность и церковность», «конец истории» – таковы лишь некоторые из многочисленных вопросов, которые С. Булгаков рассматривает в своей книге, давно ставшей библиографической редкостью.

КУПИНА НЕОПАЛИМАЯОпыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании БогоматериПАРИЖ, 1927Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.Источник: http://odinblago.ru.

«Хотя Достоевский не написал ни одной страницы в драматической форме, тем не менее в своих больших романах по существу дела он является и великим трагиком. Это выступает с полной очевидностью при сценической постановке его романов, особенно же с такими средствами, как московского Художественного театра, который постановками „Братьев Карамазовых“ и „Бесов“ содействовал выявлению лика трагика в Достоевском. Что есть трагедия по внутреннему смыслу?…».

«Икона Христа изображает Его человеческий образ, в котором воображается и Его Божество. Поэтому непосредственно она есть человеческое изображение, а как таковое, она есть разновидность портрета. И потому в рассуждении об иконе следует сначала спросить себя, что вообще представляет собой человеческое изображение как картина или портрет…».

«М‹илостивые› г‹осудари›!Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах…».

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

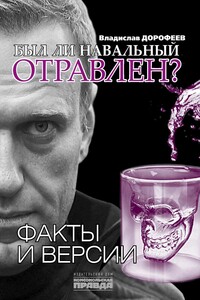

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.