Кудеяров дуб - [7]

— Не все ли равно? — думал и Брянцев, идя по степи. — В учхоз сторожем — так сторожем! Паек дадут, — сегодня сыт, и баста. Сегодня скверно лишь то, что проклятая веревка с узлом.

Он скинул с плеча переброшенные через него тючки с одеялом, подушкой и какой-то посудой.

— Эк, нагрузила меня Ольгунка! Всегда масса лишнего. А впрочем, не все ли равно?

Брянцев сел на уже просохший придорожный лобок и сбросил шапку на землю. Ее пушистый кроличий мех забивался в уши, глушил, душил. Робкий мартовский ветерок скользнул по его вспотевшему лбу, подкинул на нем прядь седеющих волос, побаловался ею и побежал по мерцающим в колеях рябоватым лужам. Снега в степи оставалось уже мало, но весенняя трава еще боялась вылезать, пробивать бурую прошлогоднюю ржавчину.

От кочки, на которой сидел Брянцев, тянуло влажным теплом, парным, весенним пригревом и еще чем-то. Чем? И не только от кочки, а от всей земли. Словно тот струистый, прозрачный парок, узкую ленту которого видел Брянцев вдоль всего горизонта, входил в его тело, заполнял в нем какие-то щели, трещины, пустоты, — скреплял, спаивал его.

«А ведь давно я настоящей земли не видел, — подумал Брянцев, — цемент и бетон — не земля. Черствая корка земли. Нет, даже не корка. Та сама от хлеба, из хлеба, родная ему, а бетон — оковы, насилие, как стены тюрьмы».

Серые стены одиночной камеры в Бутырках ясно встали перед Брянцевым. Серые, глухие. И двери с решетчатым окошком-глазком.

— К черту! — крикнул он во весь голос и замотал головой, вытряхивая непрошенное воспоминание. — К дьяволу!

Вившийся над ним жаворонок прянул в сторону от этого крика. Брянцев обвел глазами всю ширь степи, оперся о землю обеими руками, потом копнул ее и, набрав обе горсти влажного рассыпчатого чернозема, долго внюхивался в них.

«Так и тогда она пахла. Тогда. Далеко это „тогда“, словно совсем его не было. Ничего не было. Ни широкого парующего поля, ни серо-серебристой колосящейся ржи, ни самого гимназиста Всевы Брянцева, скачущего средь нее по проселку на ладном гнедом меринке Каштанчике. Ничего этого не было! К черту! Марево. Раз ушло из реальности — значит, нет его, исчезло, как круги на воде от брошенного камня. Разойдутся — и нет их. Даже и следа нет. К черту. Надо идти в учхоз, в паек, в реальность, в жизнь. Она есть. Она не марево. Учхоз, паек, сторожевка. Точка».

Но найти себе пристанище в учхозе оказалось труднее, чем ожидал Брянцев. Жилищный кризис злобствовал и здесь.

— Придется вас к Яну Богдановичу, пчеловоду нашему, вселить. Вернее сказать, втиснуть, — басовито ответил полный, осанистый бухгалтер, приняв его документы, — человек он тихий, можно сказать, даже интеллигентный. Это дебет, — подвел он итог, произнося слово дебет с ударением на первом слоге, и загнул один палец на левой руке. — Но с другой стороны, пять человек малых детей. Меньшая еще в пеленках. Это кредит, — также ударил он на первый слог и загнул на правой руке один палец, — теперь сбалансируем, — свел он оба пальца, распрямив их. — Впрочем, и балансировать нечего. Или к пчеловоду или в холостяцкое общежитие. Там — мат, грязь, совсем из нее проистекающим и происползающим. К Яну Богдановичу. От конторы проулком четвертый дом. Здесь не город — всякий покажет.

— Но, а если я разом, как полагается садовому сторожу, в шалаше поселюсь, при парниках? — спросил Брянцев.

— Дело, конечно, ваше. Но пока у нас март месяц. По ночам еще заморозки, да и вообще морозы возможны. В целях сохранения здоровья — не советую.

— Ничего, я уроженец севера. Холода не боюсь, и одеяло у меня теплое.

— Ну, как вам желается. С нашей стороны препятствий нет. Только шалаш вам самим придется построить. Сумеете? — с сомнением оглядел он Брянцева.

Но в этом строительстве неожиданно нашелся дельный помощник, в лице Яна Богдановича, молодого белобрысого латыша из Псковской области. Он разом притащил каких-то слег, добыл снопов пятьдесят сухого ломкого камыша и, пошептавшись с зоотехником, объявил Брянцеву:

— Будет еще воз соломы. Через контору, конечно, невозможно, а по блату — в два счета. Теперь всем обеспечены.

Строительное рвение латыша не требовало объяснений: иметь еще одного и к тому же неизвестного жильца в своей набитой детворою небольшой комнатке, его ни в какой мере не привлекало. Шалаш, в котором можно было стоять не сгибаясь, соорудили в один день. Даже что-то вроде двери примостил ловкий Ян Богданович, оторвав несколько досок от старых ульев.

— Придет весна, будете сидеть и любоваться. Сад, надо вам сказать, неплохой, зарос только без присмотра, одичал, а садивший его хозяин знал дело. Я ведь тоже садовник. Мы, латыши, все садовники.

Так и покатились дни, ровные, гладкие, как обточенные водой голыши — ухватить не за что. Сначала Брянцев не находил своего места в жизни учхоза. Чужим, случайным казался он и другим и самому себе. Устроив его туда, агроном Трефильев теперь явно его избегал. Это понятно: боялся обнаружить свой протекционизм. Случись что, — кумовство пришьют, а то и хуже. Директора Брянцев также знал раньше, но теперь сам избегал встреч с ним. Тогда они были равными, встречались в одном и том же институтском кругу, а теперь Брянцев — один из самых низких на социальной лестнице его подчиненных. Как-то фальшиво, несуразно. Плотный бухгалтер сидел день и ночь в конторе и четко, звонко отбивал костяшками счет. Даже ритмично, вроде какого-то джаза получалось, особенно эффектного при итогах. Брянцев и к нему не заходил. Бухгалтеры казались ему даже не людьми особого, сниженного вида, а лишь внешностью людей при цифровом дебетно-кредитном содержании. Зоотехник учхоза — молодой, очень веселый комсомолец Жуков, только что окончивший тот же институт, целый день носился по двору, коровникам, свинарникам, выкрикивал ходкие, навязшие в зубах лозунги или отпускал такие же замызганные советской «житухой» словечки. Он не «задавался», охотно и легко шел на мелкий блат, разрешал брать охапки соломы из неприкосновенного кормового запаса, манипулировал с удоями, нагоняя премиальные заигрывавшим с ним дояркам, списывал, как негодных, овец, шедших под нож в котел и, конечно, лучшими частями — администрации. Словом, он был «свой в доску», и это коробило Брянцева.

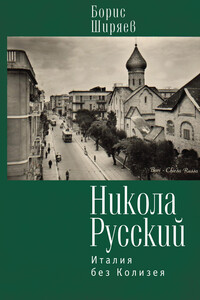

Борис Николаевич Ширяев (1889-1959) родился в Москве в семье родовитого помещика. Во время первой мировой войны ушел на фронт кавалерийским офицером. В 1918 году возвращается в Москву и предпринимает попытку пробраться в Добровольческую армию, но был задержан и приговорен к смертной казни. За несколько часов до расстрела бежал. В 1920 году – новый арест, Бутырка. Смертный приговор заменили 10 годами Соловецкого концлагеря. Затем вновь были ссылки, аресты. Все годы жизни по возможности Ширяев занимался журналистикой, писал стихи, прозу.

Рассказы о жизни послевоенной эмиграции в Европе и воспоминания. Несмотря на заглавие сборника, которое может показаться странным, Ширяев не выступает как националист.Орфография автора.

Издается новый расширенный сборник итальянских эссе самого известного писателя «второй волны» эмиграции, прославленного книгой-свидетельством о Соловецком лагере «Неугасимая лампада», написанной им в Италии в лагерях для перемещенных лиц, «Ди-Пи». Италия не стала для Б. Н. Ширяева надежным убежищем, но не могла не вдохновить чуткого, просвещенного и ироничного литератора. Особый для него интерес представляло русское церковное зарубежье, в том числе уникальный очаг православия – храм-памятник в Бари.

В феврале 1945 года Ширяев был откомандирован в Северную Италию для основания там нового русского печатного органа. После окончания войны весной 1945 года Борис Ширяев остался в Италии и оказался в лагере для перемещённых лиц (Капуя), жизни в котором посвящена книга «Ди-Пи в Италии», вышедшая на русском языке в Буэнос-Айресе в 1952 году. «Ди Пи» происходит от аббревиатуры DPs, Displaced persons (с англ. перемещенные лица) — так окрестили на Западе после Второй мировой войны миллионы беженцев, пытавшихся, порой безуспешно, найти там убежище от сталинских карательных органов.

Один из самых видных писателей «второй волны» эмиграции Борис Николаевич Ширяев (Москва, 1889 – Сан-Ремо, 1959), автор знаменитого свидетельства о Соловецком лагере, книги «Неугасимая лампада», много и ярко писал на исторические темы. В настоящем издании впервые и максимально полно собраны его статьи по русской истории – от становления Древней Руси до послевоенной эпохи. Писатель ставил своей целью осветить наиболее важные моменты развития нации, защищая павшую Империю от критических нападок. Тексты, собранные из труднодоступной эмигрантской периодики, издаются впервые в России и сопровождены научным комментарием.

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

В последние годы почти все публикации, посвященные Максиму Горькому, касаются политических аспектов его биографии. Некоторые решения, принятые писателем в последние годы его жизни: поддержка сталинской культурной политики или оправдание лагерей, которые он считал местом исправления для преступников, – радикальным образом повлияли на оценку его творчества. Для того чтобы понять причины неоднозначных решений, принятых писателем в конце жизни, необходимо еще раз рассмотреть его политическую биографию – от первых революционных кружков и участия в революции 1905 года до создания Каприйской школы.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.