Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт - [6]

Рисунок передает стремительное движение — в форме вихря или спирали, — его центральную часть занимает женская фигура в черном платье, в мантилье махи, с очень белым лицом и руками и в остроносых туфлях; она летит или пытается взлететь, в то время как несколько чудовищ-монстров — большеголовых, скрюченных, злобных, с неопределенными очертаниями тел и угрожающими ртами — хотят удержать ее от полета или, что более вероятно, четвертовать ее в воздухе — такое впечатление производят напряженные ноги и правая рука махи, а также агрессивные жесты и оскаленные зубы монстров, но тут же весь этот порыв и раздор переходят в спокойствие, в окончательную победу полета, который можно почувствовать в бюсте женщины, в безмятежной и иронической улыбке на ее лице, в закрытых глазах и левой руке, простертой к небу, словно крыло в свободном махе, но при этом белоснежная рука сжимает стакан, по всей видимости пустой, потому что, хотя он слегка наклонен, из него ничего не выливается. Однако самое большое впечатление произвели на меня не контраст между ангельской кротостью персонажа и свирепым порывом монстров, не фантазия, или движение, или композиция, но то, что своей прозрачной метафорой рисунок как бы насильно оживил в моей памяти — что не удалось сделать письму, — «прискорбное происшествие», на которое намекал Маэстро: несправедливую смерть необыкновенной и очаровательной женщины, мир ненависти и злой воли, так неожиданно обрушившийся на нее, коварный стакан яда, погрузивший ее в вечный покой.

Но какого дьявола этот дряхлый старик захотел в 1824 году воскресить то, что было похоронено уже в 1802-м? Зачем ему понадобилось нарушать сейчас молчание, установившееся не по приказу, а по молчаливому согласию между всеми, кто был около Каэтаны в час ее смерти в то знойное трагическое лето? И что действительно знал Гойя? Правду? Или все было бахвальством, которое впоследствии обернется еще одним «Капричо», капризом его воображения — и только? Верил ли он на самом деле, что владеет этой старой тайной? А если и правда владел, то почему не хранит молчание? Кому теперь важно, кроме него самого, беспредельно любившего ее, и кроме возможного убийцы, да еще меня, кто и не подумает писать об этом, — кому теперь важно, как в действительности умерла Каэтана? И разве тогда Гойя не молчал, как все? Разве не приняли официальную версию шефа полиции, удостоверенную ни много ни мало королевской печатью? Разве даже близкие люди герцогини, например ее наследники, и в том числе один из членов ее семьи, ее компаньонка и ее врачи, — не предпочли сдержанность и молчание? И разве, наконец, сам плебс, в какой-то момент охваченный, как порывом ветра, волнением, вызванным слухами, разве и он не забыл об этом?

Я помню, как в тот вечер вновь и вновь задавал себе весь этот каскад риторических вопросов, ходя по комнатам на вилле Кампителли, отказываясь от еды, несмотря на просьбы и понукания Магдалены, читая и перечитывая письмо Гойи, говорившее так много и так мало, и пытаясь во что бы то ни стало найти ответ в присланном рисунке — в лице Сфинкса — в лице махи-герцогини, в стакане, одновременно смертельном и спасительном, в той прописи, изящной, думаю английской, которой было выведено: «От чего умерла несчастная?» Рисунок, казалось, давал ответ, и этот ответ заставлял меня содрогаться. По прошествии более двадцати лет я спрашивал себя: возраст или близость смерти — в сущности, ведь это одно и то же, — что именно заставляет меня сейчас, как тогда Гойю, почувствовать необходимость рассказать правду, вернее, наши правды, отличные одна от другой, но обе в равной мере настоятельные, о «прискорбном происшествии»? Так что сейчас кто-нибудь может спросить обо мне так-же язвительно, как я спрашивал в тот вечер: зачем этот глупый и дряхлый старик хочет воскресить в середине века то, что было похоронено на его заре?

В тот же вечер я был в опере вместе с четой Русполи, итальянскими свекровью и свекром моей дочери, ограничившими светские контакты со мной тремя или четырьмя проявлениями вежливости в год, при этом чаще всего они приглашали меня в свою ложу; давали «Лукрецию Борджиа» Гаэтано Доницетти, уже тогда одного из моих любимых композиторов. Я поспешил принять приглашение, главным образом потому, что получил его в тот самый вечер, обычный порядок которого был нарушен письмом Гойи, и воспринял его как ниспосланную судьбой возможность избавиться от чрезмерного и все возрастающего волнения, вызванного письмом. Но я ошибся в расчетах. Ни чарующий лиризм молодого композитора, ни нежнейшие сопрано и тенор, ни прелести, весьма далекие от мужских, молоденькой девушки, исполнявшей роль графа Орсини, — ничто не могло унести меня в то небо развлечения и забвения, которое я предвкушал заранее; я был по-прежнему погружен в другое, таинственное небо, где маха дона Фанчо летела с бокалом в руке, пытаясь вырваться из когтей безобразных демонов; я продолжал оставаться с ней, с этим белым плоским изображением, почти символом — скорее души, чем тела; оно наложилось на образы моих собственных воспоминаний о Каэтане, расплывчатых и смутных из-за ее отдаленной телесности, и почти полностью вытеснило их. Хуже того: оказалось, что в опере с самого первого действия не говорили и не пели ни о чем другом, кроме как о яде — и в стакане, и в пузырьке, который в последнем акте несколько раз переходит из рук Лукреции в руки ее сына и обратно, и мне почудилось, что я вижу, как в галлюцинации, стакан венецианского стекла, так точно воспроизведенный на рисунке Гойи, — в левой руке махи, и это был… боже мой, да, тот самый украшенный эмалью стакан, и я все еще могу вспомнить его, как он сверкал на туалетном столе Каэтаны. Сверкает стакан в руке Лукреции, и я вдруг вижу Каэтану — или только гравюру Гойи? — она подносит стакан к губам. Я приподнимаюсь, издаю приглушенный стон, подобный тому, что вырывает нас по ночам из кошмара, отгоняя его порождения, и на фоне залитой светом сцены вижу обращенное ко мне лицо химеры — лицо свекрови моей дочери, и лицо ее свекра; он сочувственно наклоняется ко мне и сквозь усы спрашивает

Как бы вы отреагировали на новость о том, что откуда не возьмись появился человек, исполняющий Ваши заветные желания? Дело об этом "шарлатане" сразу приглянулось следователю КГБ СССР Волкову, но он не подозревал, в какую авантюру его занесёт судьба. Будни образцового советского майора разбавились нотками мистики, загадочности и неизвестности. Стоит ли всем нашим желаниям сбываться? Что скрывает в себе "исполнитель желаний" и кто он? Как главный герой проведёт расследование, с чем столкнётся, и какие выводы Волков сделает для себя лично?

В графстве Хэмптоншир, Англия, найден труп молодой девушки Элеонор Тоу. За неделю до смерти ее видели в последний раз неподалеку от деревни Уокерли, у озера, возле которого обнаружились странные следы. Они глубоко впечатались в землю и не были похожи на следы какого-либо зверя или человека. Тут же по деревне распространилась легенда о «Девонширском Дьяволе», берущая свое начало из Южного Девона. За расследование убийства берется доктор психологии, член Лондонского королевского общества сэр Валентайн Аттвуд, а также его друг-инспектор Скотленд-Ярда сэр Гален Гилмор.

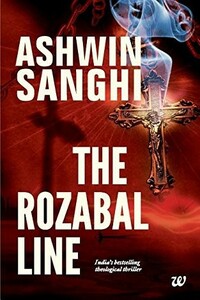

Захватывающий саспенс-роман с участием тайной группы, которая хочет вызвать Армагеддон, Линия Розабал - это бестселлер Ашвина Санги. Когда на том месте, где должен был лежать экземпляр "Махабхараты", обнаруживается таинственная картонная коробка, библиотекарь открывает ее и с криком падает без сознания на пол. Перемещаясь по всему миру и охватывая несколько временных линий, история переходит к секретной группе под названием Лашкар-и-Талаташар, чья повестка дня проста: они хотят начать сам Армагеддон.

Тени грехов прошлого опутывают их, словно Гордиев узел. А потому все попытки его одоления обречены на провал и поражение, ведь в этом случае им приходиться бороться с самими собой. Пока не сверкнёт лезвие… 1 место на конкурсе СД-1 журнал «Смена» № 11 за 2013 г.

Действие романа Пришелец из Нарбонны происходит в Испании в конце XV века, во времена преследования испанской инквизицией крещеных евреев.«Эпоха осады Гранады, когда Испания впервые осознает свою мощь, а еврейская община оказывается у края пропасти. Когда привычный мир начинает рушиться, когда доносительство становится обыденным делом, когда в сердца детей закрадываются сомнения в своих отцах и матерях (и далеко не всегда беспричинно), когда для того, чтобы утешить ведомого на костер криком „Мир тебе, еврей“ требуется величайшее мужество.».

Неожиданный великолепный подарок для поклонников Агаты Кристи. Детектив с личным участием великой писательницы. Автор не только полностью погружает читателя в мир эпохи, но и создает тонкий правдивый портрет королевы детектива. Днем она больничная аптекарша миссис Маллоуэн, а после работы — знаменитая Агата Кристи. Вот-вот состоится громкая премьера спектакля по ее «Десяти негритятам» — в Лондоне 1942 года, под беспощадными бомбежками. И именно в эти дни совершает свои преступления жестокий убийца женщин, которого сравнивают с самим Джеком-Потрошителем.