Кривое горе (память о непогребенных) - [51]

У Пушкина и Гоголя он искал и находил способы сочетать самоиронию с высокой серьезностью; то была, несомненно, русская традиция. Историзм и мистицизм Синявского часто были пародийными, и все же он создал теорию метафоры, соответствовавшую самым серьезным, даже героическим аспектам его текстуальной практики. Метафоры живут своей собственной жизнью, но отличаются от реалий, которые описывают. Хорошие метафоры вызывают «пронзительное физическое ощущение». Они не только принадлежат литературе, но и живут своей жизнью, «обрастают как бы физическим телом». В русском романтизме бесы и мертвецы были «чистой литературой», а Гоголь «на те же сюжеты откликнулся кровно», они у него «страшная быль». Гоголь «видел страну мертвых», его страницы — «подобие откровения, полученного из первых рук». Так Синявский оправдывает самые рискованные метафоры: они не кощунство, но свидетельство.

Когда метафоры переводятся на язык реальной жизни, последствия оказываются чудовищными. Согласно Синявскому, избыточный приток метафор в историю ведет к катастрофе. «Не коммунизм — буквализм грозит гибелью миру»{242}. Реализованные метафоры становятся монстрами. Точнее, когда метафоры реализуются, возвышенное превращается в чудовищное. Свешников ценил серию рисунков Гойи «Сон разума рождает чудовищ» и подражал ей. По версии Синявского, чудовищ рождает не сон разума, а неполное пробуждение, неспособность отличить кошмар от трезвой реальности.

В письмах и очерках Синявского призраки и монстры органичны для литературы, которая не может без них обойтись: «Стоит отнять у “Гамлета” тень его отца, как он тотчас исчахнет» (3: 140). Метерлинк наводит на более основательные рассуждения, затрагивающие самую суть чудовищного: «Еще вопрос — кто от кого зависит: люди от призраков или наоборот. Но на самом-то деле... люди не думают, чем заняты у себя дома их “незваные гости”... Те же, напротив, льнут к людям, засматривают им в глаза, заговаривают... с неосознанной завистью к судьбе человека» (1: 118).

Жена прислала Синявскому книгу о вампирах и сборник готических романов в русских переводах. У сектантов в лагере он брал читать мистические рукописи. Но и этого было мало. «Мечта почитать про привидения» (2: 165) оставалась неудовлетворенной, Синявскому было нужно больше. Называя годы своей молодости временем «зрелого, позднего и цветущего сталинизма», он вспоминал, что им были присущи «козни, сумасшедшинки... ведьмаки, упыри, до сих пор не дающие... уснуть», — иными словами, «атмосфера черной мессы, собачьей свадьбы и загробного подвывания»{243}. Все эти мотивы нашли место в его текстах. Их поэтика чудовищна, но автор считает, что чудовищность происходит из исторической реальности, в которой он работал и жил. «Чудища столь же универсальны, как чортики алкоголиков», — писал Синявский (1: 356—357), — другими словами, совсем не универсальны, а, напротив, специфичны для каждого грешника и его грехов. Но, кроме этого клинического знания, сыну сталинской эпохи не на что было опереться, когда он прогуливался с призраками.

В последнем слове на суде Синявский заметил: «Самые страшные цитаты из обвинительного заключения повторяются десятки раз и разрастаются в чудовищную атмосферу, уже не соответствующую никакой реальности... Создается какая-то пелена, особенно наэлектризованная атмосфера, когда кончается реальность и начинается чудовищное»{244}.

Именно в этот решающий момент он прибегнул к категории чудовищного. Он не дал определения чудовищному, и судьи не просили Синявского прояснить, что он понимает под этим необычным для суда словом. Что ж, я попробую это сделать за него. В понимании Синявского «чудовищное» — гегелевский антитезис «возвышенного». Если возвышенное разрывает разные уровни реального, чудовищное объединяет их. Смешивая человеческое с нечеловеческим, чудовищное гибридно, сверхъестественно и контркультурно. Народы «во все времена» любили чудовищ, и «не в нарушение красоты, но во имя исполнения высших потенций». Языческие религии изображали божество как чудовище, и готическая архитектура со своими химерами занималась тем же{245}. В этом контексте Синявский сравнивал Пушкина с вурдалаком, а Гоголя с тарантулом. Метафоры могут быть чудовищны и в литературной практике обычно такими и являются. Текстуальные игры удерживают чудовищные аллегории в границах речи и не дают им прорваться в реальную жизнь. Синявский здесь недалек от любимого им Пастернака, который в конце «Доктора Живаго» вставил в разговор своих московских героев нового поколения следующие слова: «Возьми ты это блоковское “Мы, дети страшных лет России”, и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально... А теперь все переносное стало буквальным, и дети — дети, и страхи страшны, вот в чем разница»{246}. Отвечая на обвинения на суде, Синявский говорил: «Тут, действительно, очень страшно и неожиданно художественный образ теряет условность, воспринимается буквально, так что судебная процедура подключается к тексту как естественное его продолжение»

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Уильям Буллит был послом Соединенных Штатов в Советском Союзе и Франции. А еще подлинным космополитом, автором двух романов, знатоком американской политики, российской истории и французского высшего света. Друг Фрейда, Буллит написал вместе с ним сенсационную биографию президента Вильсона. Как дипломат Буллит вел переговоры с Лениным и Сталиным, Черчиллем и Герингом. Его план расчленения России принял Ленин, но не одобрил Вильсон. Его план строительства американского посольства на Воробьевых горах сначала поддержал, а потом закрыл Сталин.

Книга известного историка культуры посвящена дискурсу о русских сектах в России рубежа веков. Сектантские увлечения культурной элиты были важным направлением радикализации русской мысли на пути к революции. Прослеживая судьбы и обычаи мистических сект (хлыстов, скопцов и др.), автор детально исследует их образы в литературе, функции в утопическом сознании, место в политической жизни эпохи. Свежие интерпретации классических текстов перемежаются с новыми архивными документами. Метод автора — археология текста: сочетание нового историзма, постструктуралистской филологии, исторической социологии, психоанализа.

Эта книга о путешествиях за океан, реальных или вымышленных, в течение двух веков. Путешественник ищет Другое; писатель рассказывает о себе. Двойной фокус порождает смысловые игры, выявляемые в параллельных чтениях. Фокус этой книги переходит от утопий к геополитике, от ностальгии к шпионажу, от авторства к инцесту. Чтения Александра Эткинда меняют восприятие самых известных текстов западной традиции, от «Демократии в Америке» до «Бледного огня», и самых известных героев русской истории, от декабристов до Троцкого.

Это книга фактов и парадоксов, но в ней есть мораль. Текст соединяет культурную историю природных ресурсов с глобальной историей, увиденной в российской перспективе. Всемирная история начиналась в пустынях, но эта книга больше говорит о болотах. История требует действующих лиц, но здесь говорят и действуют торф и конопля, сахар и железо, мех и нефть. Неравномерность доступных ресурсов была двигателем торговли, и она же вела к накоплению богатств, росту неравенства и умножению зла. У разных видов сырья – разные политические свойства, и они порождали разные социальные институты.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

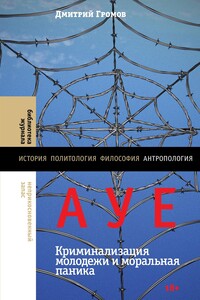

В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

В книге обсуждается история идеи об «арийской общности», а также описывается процесс конструирования арийской идентичности и бытование арийского мифа как во временном, так и в политико-географическом измерении. Впервые ставится вопрос об эволюции арийского мифа в России и его возрождении в постсоветском пространстве. Прослеживается формирование и развитие арийского мифа в XIX–XX вв., рассматривается репрезентация арийской идентичности в науке и публичном дискурсе, анализируются особенности их диалога, выявляются социальные группы, склонные к использованию арийского мифа (писатели и журналисты, радикальные политические движения, лидеры новых религиозных движений), исследуется роль арийского мифа в конструировании общенациональных идеологий, ставится вопрос об общественно-политической роли арийского мифа (германский нацизм, индуистское движение в Индии, правые радикалы и скинхеды в России).Книга представляет интерес для этнологов и антропологов, историков и литературоведов, социологов и политологов, а также всех, кто интересуется историей современной России.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.