Кремль. У - [6]

Ближайший к нему — Мезенцев, низенький, совсем округлился, имел щеголеватое брюшко и стал еще нахальнее, чем прежде. Черноухий Пицкус мыл в канаве длинные волосатые свои ноги. Памвоша Лясных, коренастый и весь цвета мутной воды, лежал на спине, крепко и уверенно дыша объемистой грудью, а над ним Милитон Колесников, облысевший, с огромными розовыми кулаками, раскачивал забор и кого-то в щелку натравливал. Сережа Мезенцев раскладывал на четыре доли котомку Вавилова. Все четверо тоже узнали Вавилова. И лишь один Памвоша Лясных вздобрел было, улыбнулся, но Колесников повел кулаком, и Памвоша уставился в небо.

— Изъездили тебя, рыжий, — протянул Мезенцев, — до того изъездили, что стоишь ты вот и думаешь: моя, мол, котомка или не моя, мои, мол, подштанники или чужие. Ты за десять сажень от нас был, а Пицкус уже про твою душу наушничал нам… Верно, Вавилов?

Вавилов видел, что спорить бесполезно, а пока бежишь за милицией, мошенники убегут. С. П. Мезенцев уже разделил поровну котомку Вавилова, уже добросовестно вздохнул, удовлетворенный, и сказал: «Берите», — но П. Лясных лениво выразил желание разделить выкраденное на пять частей, и Вавилов понял, что этим предложением, если оно покажется им чем-то смешным, он войдет в круг мошенников. Колесников рассмеялся, за ним рассмеялись и другие. Вавилову было стыдно, но он вместо возмущения тоже рассмеялся. С. П. Мезенцев разделил котомку на пять частей, и Вавилову досталась эмалированная кружка, полотенце и мыло в костяной мыльнице. С. П. Мезенцев провозгласил пискливо:

— Будешь ты, Вавилов, с нами наслаждаться и доводить тех, кто в сапогах, у кого две кожи на ногах, — до лыка.

— Оттого, что мы думаем, — затверженным басом протянул Колесников.

— Оттого, что Памвоша Лясных у нас так перетерт, что получился из него лед: и в реке не тонет, и в огне не бывает, и не пылает… — прервал его С. П. Мезенцев. — Был он мелиоратором, был он и оратором, а стали все, одним словом, безработные. Был, скажем, Пицкус голкипером, потому он нас подле забора остановил, на футбол смотреть.

— 8 и 0. Вбили кремлевцам, — сказал Пицкус, выкидывая из канавы ноги. — Пошли, ребята, будет кудесничать, Сережка. У тебя какая специальность, Вавилов?

С. П. Мезенцев закричал во весь голос:

— Дурак не без идеологии, умный не без специальности, не мешай Вавилову соображать, Пицкус. Ты, Вавилов, не беспокойся, мы тебя воровать не позовем, теперь мы такое слово не любим употреблять, теперь — бухгалтерия, и, если удалось, — архив и амба!.. — Он посмотрел, как Колесников кинул пуда в четыре камень и как ударили брызги и как лягушка испуганно понеслась вдоль канавы: — Ты не удивляйся, Вавилов, он раз пить захотел, а кругом жара, и было это, кажись, в Астрахани…

Опять заученным басом и, видимо, наслаждаясь шутками Мезенцева, Колесников тупо проговорил:

— В Оренбурге!

— Совершенно верно, в Оренбурге, Вавилов. Да, была жарища и воды нету, а идем мы по тракту. И плывет, понимаешь, над землей туча, Вавилов, так Колесников берет камень, оборачивает вокруг него пинжак и кидает в тучу. Падает камень обратно, и весь, понимаешь, в воде. И напились, и пинжак прохладный, а ты говоришь — бога нету… Пицкус в тех местах, благодаря своим ногам, сайгаков пас и подгонял их под выстрелы охотящихся комиссаров, а я для тех комиссаров — жалко мне было ихней скуки — из-под курицы, при общем наблюдении, яйца выкрадывал. Памвоша Лясных, добрейшая душа, водолюб, жалко ему смотреть, как Колесников через каждую версту пинжак кидает в тучи, износиться может пинжак, — и понюхал Лясных песчаную землю, стукнул пальцем и говорит: «Здесь вода», и ткни ногой Пицкус — и ударила вода, Вавилов! Всю ночь мы плакали от такой высокой специальности и после этого пошли на службу в Мануфактуры. В случае чего, он, Лясных, знаменитый мелиоратор, может для нас Волгу отвести, и мы оставшейся рыбой будем питаться.

Над забором прыгал футбольный мяч и слышались хриплые свистки. Вавилов устал от пискливых воплей С. П. Мезенцева. И Мезенцеву противен Вавилов, он ему рассказывал про друзей, издеваясь, со сплевываньями, с противными взвизгиваниями, но тяжелее всего Вавилову было понимать то, что самая важная их профессия скрывается ими и лучше бы Вавилову уйти сейчас, а он не мог. Он подошел к щели, в которую смотрел Пицкус. Пицкус освободил щель ласково, и Вавилову стала обидна эта ласковость, Пицкусу при дележе достался вавиловский револьвер, дрянной «бульдог», к которому Вавилов привык и держал при себе только потому, что было десятка два патронов. Пицкус, по-видимому, боялся, как бы Вавилов не донес. Последний мяч взметнулся, кремлевцы-игроки, по большей части крючники, вышли из ворот, они шли раскачиваясь мимо канавы. Мезенцев, отбегая от Вавилова, задорно закончил:

— Меня не обкрадут, Вавилов!

— Меня не обгонишь, Вавилов, — сказал Пицкус.

Лясных по-прежнему смотрел в небо, но и он отозвался заученно:

— Меня не утопишь!

Колесников с хохотом закричал:

— А меня попробуй кто осилить. Я с зимы здесь кулачную стенку вожу. Я через весь СССР на кулаках прошел!.. У меня!..

С. П. Мезенцев прервал его:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга рассказывает о советских патриотах, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны против германского фашизма за линией фронта, в тылу врага. Читатели узнают о многих подвигах, совершенных в борьбе за честь, свободу и независимость своей Родины такими патриотами, ставшими Героями Советского Союза, как А. С. Азончик, С. П. Апивала, К. А. Арефьев, Г. С. Артозеев, Д. И. Бакрадзе, Г. В. Балицкий, И. Н. Банов, А. Д. Бондаренко, В. И. Бондаренко, Г. И. Бориса, П. Е. Брайко, A. П. Бринский, Т. П. Бумажков, Ф. И. Павловский, П. М. Буйко, Н. Г. Васильев, П. П.

Перед нами повесть, в которой таинственным образом сплетены судьбы статуи Будды, профессора Сафонова, гыгена Дава-Дорчжи, монголов-охранников.Главный герой повести – профессор Сафонов, специалист по буддизму, сталкивается с авантюристом, выдающим себя то за перевоплотившегося Будду, то за гыгена, основателя буддийского монастыря в Монголии.Куда везут статую и для какой надобности, известно только в самом начале повествования. Да и затем ли, зачем объясняет профессору Сафонову Дава-Дорчжи? Постепенно все забывается – только дорога и события, происходящие вокруг медной статуи, покрытой золотом, инкрустированной золотыми полосами, становятся важными.

Один из первых советских классиков, автор знаменитого «Бронепоезда 14–69» Всеволод Иванов принадлежит к тому поколению писателей, которые в 20-е годы пережили небывалый взлет, а затем, в течение нескольких десятилетий, писали произведения «в стол», не надеясь когда-нибудь их опубликовать. О своей судьбе и писателях своего поколения размышляет Всеволод Иванов в своих дневниках, которые впервые печатаются полностью. Дневниковые записи Иванова периода 1924–1963 гг. включают в себя описание исторических событий того времени, портреты современников — политиков, писателей, художников, актеров и режиссеров (Б. Пастернака, М. Зощенко, И. Эренбурга, А. Фадеева, А. Мариенгофа, П. Кончаловского, С. Михоэлса и др.); воспоминания (о Петербурге 20-х годов, дружбе с «Серапионовыми братьями»), мысли о роли искусства в современном обществе.

В двадцатые годы прошлого века Всеволод Иванов и Виктор Шкловский были молодыми, талантливыми и злыми. Новая эстетика, мораль и философия тогда тоже были молодыми и бескомпромиссными. Иванов и Шкловский верили: Кремль — источник алой артериальной крови, обновляющей землю, а лондонский Сити — средоточие венозной крови мира. Им это не нравилось, и по их воле мировая революция свершилась.Вы об этом не знали? Ничего удивительного — книга «Иприт», в которой об этом рассказывается, не издавалась с 1929 года.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Кембрий — древнейший геологический пласт, окаменевшее море — должен дать нефть! Герой книги молодой ученый Василий Зырянов вместе с товарищами и добровольными помощниками ведет разведку сибирской нефти. Подростком Зырянов работал лоцманом на северных реках, теперь он стал разведчиком кембрийского моря, нефть которого так нужна пятилетке.Действие романа Федора Пудалова протекает в 1930-е годы, но среди героев есть люди, которые не знают, что происходит в России. Это жители затерянного в тайге древнего поселения русских людей.

В книгу известного ленинградского писателя Александра Розена вошли произведения о мире и войне, о событиях, свидетелем и участником которых был автор.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

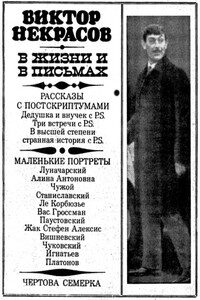

В сборник вошли рассказы о встречах с людьми искусства, литературы — А. В. Луначарским, Вс. Вишневским, К. С. Станиславским, К. Г. Паустовским, Ле Корбюзье и другими. В рассказах с постскриптумами автор вспоминает самые разные жизненные истории. В одном из них мы знакомимся с приехавшим в послереволюционный Киев деловым американцем, в другом после двадцатилетней разлуки вместе с автором встречаемся с одним из героев его известной повести «В окопах Сталинграда». С доверительной, иногда проникнутой мягким юмором интонацией автор пишет о действительно живших и живущих людях, знаменитых и не знаменитых, и о себе.

В сборник включены рассказы сибирских писателей В. Астафьева, В. Афонина, В. Мазаева. В. Распутина, В. Сукачева, Л. Треера, В. Хайрюзова, А. Якубовского, а также молодых авторов о людях, живущих и работающих в Сибири, о ее природе. Различны профессии и общественное положение героев этих рассказов, их нравственно-этические установки, но все они привносят свои черточки в коллективный портрет нашего современника, человека деятельного, социально активного.