Космос - [5]

Ионизацию земной атмосферы и нарушение связи на коротких волнах вызывают рентгеновские кванты, проникающие до высот 80–100 км от поверхности Земли. Они образуются при сильных всплесках солнечного рентгеновского излучения от хромосферных вспышек.

Часть наиболее длинноволнового ультрафиолетового излучения, которая доходит до земной поверхности, вызывает у людей загар и даже ожоги кожи при длительном пребывании на солнце. Основной же поток приходящих от Солнца губительных для всего живого ультрафиолетовых лучей задерживает «озонный экран», формирующийся на высоте 30–35 км над поверхностью Земли.

Излучение в видимом диапазоне поглощается 3 слабо. Однако оно рассеивается атмосферой даже в отсутствие облаков, и часть его возвращается в межпланетное пространство. Облака, состоящие из капелек воды и твёрдых частиц, значительно усиливают отражение солнечного излучения. В результате до поверхности планеты доходит в среднем около половины света, падающего на границу земной атмосферы.

На Земле излучение поглощается сушей и океаном. Нагретая земная поверхность излучает в длинноволновой инфракрасной области. Это излучение жадно поглощается водяным паром и углекислым газом, благодаря чему воздушная оболочка удерживает тепло. В этом и заключается парниковый эффект атмосферы.

Встречая на своём пути Землю, солнечный ветер сильно деформирует её магнитосферу, в результате чего наша планета обладает длинным магнитным «хвостом», также направленным от Солнца. Магнитное поле Земли чутко отзывается на обдувающие её потоки солнечного вещества.

Время от времени на Солнце происходят вспышки — внезапное выделение энергии, накопленной в магнитном поле. При этом происходит выброс частиц высокой энергии в межпланетное пространство и наблюдается мощное излучение в радиодиапазоне. Такие взрывоподобные процессы могут продолжаться всего несколько минут, но за это время выделяется примерно такое же количество тепла, которое приходит от Солнца на всю поверхность нашей планеты за целый год. Потоки жёсткого рентгеновского излучения и солнечных космических лучей, рождающиеся при вспышках, оказывают сильное влияние на физические процессы в верхней атмосфере Земли и околоземном пространстве. Если не принять специальных мер, могут выйти из строя сложные космические приборы и солнечные батареи. Появляется даже серьёзная опасность облучения космонавтов, находящихся на орбите. Поэтому в разных странах проводятся работы по прогнозированию солнечных вспышек на основании измерений солнечных магнитных полей.

ГЛАВА II.

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Солнечная система — это система космических небесных тел, связанных друг с другом силами тяготения. В неё входят центральное светило Солнце, в котором заключено около 99,87% всей массы Солнечной системы, обращающиеся вокруг него планеты, карликовые планеты и малые тела, а также все естественные спутники. Новейшие астрономические открытия привели к тому, что последняя классификация тел, входящих в Солнечную систему, была проведена совсем недавно — в 2006 г.

На сегодняшний день к планетам относят восемь крупных небесных тел, которые под действием собственной гравитации приняли форму шара: Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Их масса достаточна для поддержания гидростатического равновесия, при котором давление недр уравновешивается силами гравитации, и настолько велика, что в окрестностях орбиты имеется пространство, практически свободное от других тел.

Все планеты расположены почти в одной плоскости и обращаются вокруг Солнца по круговым орбитам в одном направлении.

Карликовые планеты тоже обращаются вокруг Солнца. Они находятся в гидростатическом равновесии и имеют форму шара, однако их масса недостаточна для того, чтобы освободить окрестности орбиты от других тел. Например, отношение массы Плутона, второй по размеру карликовой планеты, к массе других тел в окрестностях его орбиты равно всего лишь 0,07. Ещё для одной карликовой планеты, Цереры, оно составляет 0,33, в то время как для Юпитера это отношение равно 318, а для Земли — 1,7 млн. В настоящее время официально признано пять карликовых планет, хотя предполагается, что их в Солнечной системе может быть гораздо больше: это Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида — самая большая из карликовых планет, расположенная в наиболее удалённых областях Солнечной системы. До 2006 г. Плутон считался планетой, но открытие на рубеже XX и XXI вв. объектов, сравнимых по размерам с Плутоном, в частности Эриды, потребовало более чёткой формулировки понятия «планета».

Объекты небольших масс, обращающиеся вокруг Солнца и слишком маленькие для того, чтобы под действием сил собственной гравитации поддерживать сферическую форму, называют малыми телами Солнечной системы. К ним относят большинство астероидов, кометы, кентавры (ледяные кометоподобные объекты, движущиеся между орбитами Юпитера и Нептуна), метеороиды (тела размером от 0,1 мм до 10 м), а также межпланетная пыль, частицы солнечного ветра (потока плазмы от Солнца) и свободные атомы водорода.

Монография посвящена непростой истории становления американо-израильского сотрудничества с момента возникновения Государства Израиль в 1948 г. до 2014 г.Автор рассматривает, как в годы холодной войны израильские лидеры боролись за признание Израиля партнером США, активизируя свою роль проводника американских интересов на Ближнем Востоке. В книге показано, как в конце 1990-х годов развитие израильско-американских отношений приобрело характер стратегического партнерства и Израиль стал наиболее привилегированным внеблоковым союзником США.

Эта книга рассказывает о золоте — древнем и современном, об отношении к нему людей различных формаций. Она знакомит с тем, как образовалось золото, каковы его свойства и где оно встречается в природе, какие машины на наших приисках пришли на смену бутаре и промывочному лотку. В заключение говорится об использовании золота в технике сегодняшнего и завтрашнего дня.

Детские вопросы обо всем на свете – один из главных двигателей научно-популярной литературы. Карманный Ученый «Розового жирафа» много лет отвечал детям в своем подкасте на сайте издательства, а сейчас этот разговор продолжается в Университете детей и Научных лабораториях Политехнического музея. «Розовый жираф» и Политех попросили лучших российских ученых, чтобы они письменно ответили на 108 детских вопросов, и получилась замечательная книга.

Монография посвящена становлению дипломатических и торговых отношений США с государствами Латинской Америки: от первых официальных контактов до дипломатического признания и подписания межгосударственных договоров. Дается оценка деятельности различных участников этих событий: политиков, военных, купцов и просто – авантюристов. Работа имеет серьезное значение для понимания развития внешнеполитических принципов США, в том числе известной доктрины Монро. Автор выявляет социально-культурные предпосылки будущих конфликтов между двумя Америками.

Вниманию широкого читателя предлагается научно-популярная книга о средневековой истории Северной Руси – от Древней Руси через удельный период к Московской Руси. Территориально исследование охватывает Белозерскую, Вологодскую и Устюжскую земли. История этой отдалённой окраины Древней Руси проанализирована на основе разнообразных письменных источников и с учётом новейших археологических данных. Показаны пути интеграции Севера с метрополией, формы административно-территориального устроения обширного края в XV–XVII вв.

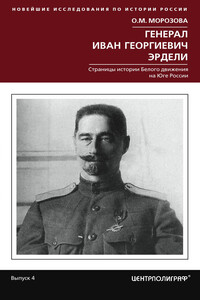

Книга посвящена одному из основателей Добровольческой армии на Юге России генералу И. Г. Эрдели. В основу положены его письма-дневники, адресованные М. К. Свербеевой, датированные 1918–1919 годами. В этих текстах нашла отражение реакция генерала на происходящее, его рассуждения о судьбах страны и смысле личного участия в войне; они воссоздают внутреннюю атмосферу деникинской армии, содержат отрывки личного характера, написанные ярким поэтическим языком. Особое внимание автором монографии уделено реконструкции причинно-следственных связей между жизненными событиями и системообразующими свойствами личности.Монография предназначена для научных работников, преподавателей, студентов, всех интересующихся российской историей.