Копье Афины - [3]

Здесь дерзновением было бы предрешать исход возможностей. Здесь возникает лик исторической Ананке, древней Необходимости. Молчанием и покорностью подобает чтить Адрастею. И, тем не менее, позволительно сеятелю, по слову Шиллера, с надеждой вверять земле золотое семя и, утешаясь, ждать весенних всходов. Позволительно ему разделять и суеверие этих строк, — уповая на subtile virus caelitum:

(«Cor Ardens»)

VII

Утверждая безусловную свободу художественного творчества, мы — индивидуалисты в сфере эстетической. Возвышая его до теургического воления, мы находим в самой свободе его — ее метафизические границы. Такою гранью является сверхличное.

Кто волит своего я, тот знает, что не обрел его. Fio, ergo non sum. Я становлюсь: итак, не есмь. Жизнь во времени — умирание. Жизнь — цепь моих двойников, отрицающих, умерщвляющих один другого. Где — я? Вот вопрос, который ставит древнее и вещее «Познай самого себя», начертанное на дельфийском храме подле другого таинственного изречения: «Тыecu " (εἰ).

Не нужно быть чрезмерно пристрастным к метафизическому образу мышления, чтобы обличить жизнь, как становление и, следовательно, небытие; чтобы осмыслить свое эмпирическое существование как мэон (не-сущее); чтобы осознать, что синтетическое условие становления есть бытие и что существует для ищущего, подобно математическому пределу бесконечно приближающихся величин, некоторое Я во мне; как постулат моего не я, или я — мэона.

Кто проникся этим пафосом самоискания, тот уже не знает личного произвола: он погружается в целое и всеобщее. По мере того как наше искусство, переступая пределы интимного, будет переходить в келейное, оно будет становиться сверхличным. Признаки дифференциации и индивидуации будут преодолены. И мы стоим на пороге этого преодоления.

Пылающее воление излучается любовью и ненавистью. Не на дальнее ли должен быть устремлен этот Эрос целого и всеобщего? Конечно, да. Но кто — дальний? Он — в близких нам, он — в отдаленнейших потомках наших, он — в нас самих. Только по недоразумению можно противополагать евангельскую любовь к ближнему, эту неумолимую и не знающую матери и братьев любовь, ницшеанской любви к тому, кто дальше всего от нас. Дальний есть сущий в нас и в близких, и сущее во всем. Относиться к сущему в других, как к сущему в себе, — вот заповедь. Любить ближнего, как себя, и ненавидеть его, как себя, — одно и то же, при условии различения между сущим, как предметом любви, и мэоном, как предметом преодоления.

Несправедливо обвинять так настроенных в принципиальной защите личного или социального эгоизма, и индифферентизма общественного. Они волят не своего и частного, а общего и сверхличного; и ничто из общего и соборного не может быть им чуждо. Правда, они неподкупны в своих оценках: они знают цену хлеба, и знают цену Слова. Но разве должно не знать последней, чтобы пожалеть народ, не евший целых три дня?[1]

Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.В России издается впервые.

Настоящий том включает в себя три легендарных сборника, написанных в разные годы крупнейшими русскими философами и мыслителями XX века: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918).Несмотря на столетие, отделяющее нас от времени написания и издания этих сборников, они ничуть не утратили своей актуальной значимости, и сегодня по-прежнему читаются с неослабевающим и напряженным вниманием.Под одной обложкой все три сборника печатаются впервые.Издание адресовано всем, кто интересуется историей русской мысли, проблемами русской интеллигенции, истоками и историческим смыслом русской революции.Примечание верстальщика: ссылка на комментарии к разделу даётся в начале каждого раздела.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

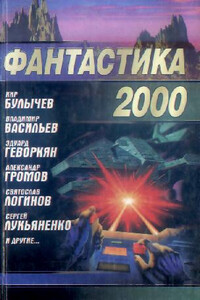

Кир Булычев и Эдуард Геворкян! Сергей Лукьяненко и Владимир Васильев!И многие, многие другие — писатели уже известные и писатели-дебютанты — предлагают вашему вниманию повести и рассказы.Космические приключения и альтернативная история, изысканные литературные игры и искрометный юмор — этот сборник так же многогранен, как и сама фантастика!«Танцы на снегу» Сергея Лукьяненко, «Путешествие к Северному пределу» Эдуарда Геворкяна, «Проснуться на Селентине» Владимира Васильева — вы еще не читали эти произведения? Прочтите!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.