Коновалов - [3]

Я еще несколько раз читал ему "Бунт Стеньки Разина", "Тараса Бульбу" и "Бедных людей". Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически. - Ишь, ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он - экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано? Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной. - Пила и Сысойка - это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой - взбодрились бы, чай? Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в "хохлах", один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сысойка и Пила "съехали" вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька "дернул через донские казаки в хохлы", он не нашел бы там Бульбу. Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева. - Ах, шельма клейменая, - ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Стенька? - это, брат, другое дело. А Пугач гнида и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара брось - незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана... В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись "на вольный воздух", как называл Коновалов эти экскурсии. Нам особенно нравилось бывать в "стеклянном заводе". Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, все лето полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции, - стоял и, хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям. Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток "горячего" - печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение "стеклянным людям", как их называл Коновалов. Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити - это была правда, и встречались нити ярких цветов - ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. "Стеклянные люди" по-своему любили нас - я часто читал им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение. Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор. Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальца в рот, - выслушав такую историю, всегда носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали. - Не веришь, Леса? - восклицал рассказчик. - Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если видишь - врет он, верь ему, слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно? - Верно, - соглашается рассказчик. - А все-таки ты это к чему головой-то качал? - К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают, - значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить? - Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал, - говорят Коновалову. - А кто должен строить жизнь? - победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: - Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора - это мы! Ну, а известно, что такое есть мы... Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое: никто ни в чем не виноват пред нами, каждый виноват сам пред собою. Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой они какие-то слабые, хлипкие и решительно неспособные ни на что, кроме жалоб друг на друга. Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от "стеклянных людей" во тьме и по колено в грязи. Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из "стеклянного завода", с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал: - Максим! Давай в небо смотреть! Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг, и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением. Так лежали мы по нескольку часов кряду и возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные и освеженные. Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью, и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо: - Эх!.. Хорошо! И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красой природы... Как вс?, и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

«Русское правительство есть только политическая партия, лишенная моральной связи с русским народом и враждебная ему по своим задачам. Под давлением необходимости русские власти устраивают гнуснейшую комедию народного представительства. Народ понял эту грубую комедию, он не хочет Думы, в которую желают посадить на роли представителей его желании каких-то темных людей, не известных ему», – писал Максим Горький в начале прошлого века. Он хорошо знал Россию, с 11 лет Алексей Пешков (будущий Максим Горький) вынужден был сам зарабатывать себе на жизнь и сменил много профессий, странствуя «по Руси».

Вы прочтёте в этой книге о весёлом и умном итальянском мальчике Пепе, о том, как рабочие Италии любят детей и всегда готовы прийти им на помощь. Рисунки Б. А. Дехтерёва. Ответственный редактор Г. И. Гусева. Художественный редактор Н. З. Левинская. Технический редактор Р. Б. Сиголаева. Корректор Н. А. Сафронова. Содержание: К читателям Максим Горький. Дети Пармы (рассказ) — 1911 г. Максим Горький. Пепе (рассказ) — 1913 г. Для младшего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу М.Горького вошли роман «Фома Гордеев» (1899) – драматическая история молодого человека, не нашедшего места в жестоком и неискреннем мире дельцов, «хозяев жизни», а так же известные пьесы «Васса Железнова» (1936), «Егор Булычев и другие» (1932) и повесть «Мои университеты» (1923). Максим Горький: «Женщина иногда может в своего мужа влюбиться».

Рассказ «Челкаш» был написан Максимом Горьким в 1894 году. Уже в 1895 году «Челкаш» был напечатан в журнале «Русское богатство» и принес автору широкую известность.

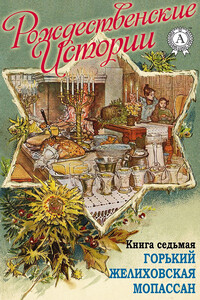

В завершающей книге серии «Рождественские истории» собраны произведения Максима Горького, Веры Желиховской и Ги де Мопассана. На страницах сборника вы прочитаете святочный рассказ Желиховской о чудесном сне в руку, жизненные и злободневные новеллы Мопассана, а также рассказ-пародию Горького на «Преступление и наказание». «Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочитаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова. В «Рождественских историях» вас ждут волшебство, чудесные перерождения героев, победы добра над злом, невероятные стечения обстоятельств, счастливые концовки и трагические финалы.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.