Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве - [18]

Дар лица несоизмерим с бременем маски. Лицо заставляет нас искать не простоты и покоя, как равнения на самодовольную середину, и не бурь и безумств, рождающихся на просторах дионисических оргийных культов[128], а, как выразился И. Евлампиев, «какой-то притягательной сложности, пусть даже чреватой конфликтами и противоречиями, какой-то проникновенности»[129], – искренности, подлинности, наконец. Маска же является оттиском обстоятельств, давящих на нас, и наше право – «негромкое право» – внутренне сопротивляться им. Маска заставляет нас принять форму этих обстоятельств, развивает в нас нечуткость к тайне жизни.

4.

Именно исподволь, тайно, без предупреждения подлинное искусство готовит почву для перерождения внешнего человека во внутреннего. Это происходит, вероятно, потому, что искусство способно добро и истину неожиданно сопрягать с красотой. Делать неожиданной встречу истины и добра.

Согласно «свободной теургии» Вл. Соловьева, «открывшаяся в Христе бесконечность человеческой души, способной вместить в себя всю бесконечность божества – эта идея есть вместе и величайшее добро, и величайшая истина, и совершеннейшая красота»[130]. Причем красота, как отмечает В. Бычков, «выступавшая главным признаком оптимальности воплощения идеи, была неотделима от двух других ипостасей всемирной идеи, которая на уровне знания выражалась понятием истины, а на уровне социальной жизни – феноменом добра, или блага»[131]. Хотя мы и ведем речь об искусстве с религиозно-онтологических позиций, но вместе с тем пытаемся взглянуть на феномен искусства, насколько это возможно в рамках данного исследования, непредвзято. Красота не только скрашивает ту неловкость, которая возникает, когда рассудок знакомит добро и истину друг с другом. Красота сама неожиданно для себя, в «надсознательной» области сходится с добром и истиной. И часто эта неожиданность, эта «надсознательность» бывает спасительна для союза «духовных сущностей бытия», которые по отдельности, скорее всего, и не существуют. Во всей полноте они «живут только своим союзом»[132]. В книге «Русская теургическая эстетика» В. Бычков пишет: «Вдохновение понималось Пушкиным как пророческий дар поэту, на основании чего Соловьев делает вывод, что Пушкин видел значение поэзии в «безусловно-независимом от внешних целей и намерений, самозаконном вдохновении, создающем то прекрасное, что по самому существу своему есть и нравственно доброе»[133]. «Самозаконное вдохновение» вовсе не произвол или игра ума, оно – свобода сердца, улавливающего импульсы высших сфер бытия[134]. Но без этой свободы, без этого «самозаконного вдохновения», творящего красоту, истина, согласно Вл. Соловьеву, становится «пустым словом», добро – «бессильным порывом», а красота – «кумиром»[135].

Разовьем метафору, к которой мы прибегли. Рассудок знакомит добро и истину друг с другом при неверном, искусственном, ложном свете, то есть, как выразился А. Пеньковский, при «лжесвете»[136]. Вот как описывает в «Маскараде» «лжесвет» М. Лермонтов: «Кипел, сиял уж в полном блеске бал; / Тут было все, что называют светом; / Не я ему названье это дал; / Хоть смысл глубокий есть в названье этом; / Моих друзей я тут бы не узнал; / Улыбки, лица лгали так искусно…»[137]. При «лжесвете» бала-маскарада не узнаны внутренние сущности друзей, их внутренний человек, но зато при свете, испускаемом «тысячами плошек, свечей, шандалов, шкаликов, кенкетов, лампионов и жирандолей»[138], происходит знакомство с внешним человеком. Именно он, наш внешний человек и пытается разлучить красоту с истиной, добро с красотой, а истину с добром.

Красота, разлученная с истиной, оборачивается эстетизацией не только деструктивных тенденций бытия (демонизм, сатанизм и т. д.)[139], но и эстетизацией той предметной действительности, которая уже не является частью сверхприродной, метафизической реальности[140]. Такая, поклоняющаяся одной лишь красоте предметная действительность существует как бы независимо от незримой Реальности, а значит и вне символической глубины тех вещей, которые предметную действительность и наполняют, и являют взору. Неоромантизм и натурализм, как направления искусства, которым свойственны соответственно наигранная экзальтированность и концептуальная бесстрастность, вполне мирно сосуществуют на территории нашего внешнего человека.

Добро или благо, разлученное с красотой, с внутренней красотой, оборачивается культом пользы, рационализацией из лучших побуждений всех сфер бытия, включая и Высшую Реальность. Такое благо наивно обживает реальность не сердцем, как местом встречи двух миров, а головой, как складом готовой продукции. Артикулированное, запланированное добро часто имеет мало общего с добротой и сердобольностью. Не случайно В. Гроссман в романе «Жизнь и судьба» написал: «… кроме грозного большого добра, существует житейская человеческая доброта»[141]. А Венедикт Ерофеев, чуравшийся «высоких и прямых» слов, выразился в записных книжках еще определенней: «Сердобольность, которая выше разных “Красота”, “Истина”, “Справедливость” и прочих понятий более или менее условных»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу литератора и искусствоведа Романа Перельштейна вошли работы последних лет: эссеистика, посвященная творчеству религиозных мыслителей Г. С. Померанца и З. А. Миркиной; проза нулевых годов; киносценарий «Та-ра-ра-бумбия, сижу на тумбе я», пьеса «Допрос» и цикл стихотворений. Автор описывает свою духовную эволюцию, не пропуская ни один из ее этапов. Художественная ценность подобных свидетельств играет немаловажную роль, а иногда и решающую. В представленных произведениях отражены те внутренние изменения, которые произошли с автором, и происходят с каждым, кто возвращается к истоку своей личности.

Книга посвящена духовной проблематике кинематографа. Автор обращается к творчеству И. Хейфица, А. Тарковского, А. Аскольдова, В. Абдрашитова, А. Германа-старшего, А. Сокурова, Р. Брессона, М. Антониони, А. Куросавы, Л. Бунюэля, З. Фабри, братьев Дарденн и др. кинорежиссеров, которым присущ поэтический тип мышления. Анализируются образы видимого и невидимого мира в киноискусстве. Акцент делается на таком аспекте художественно-эстетической реальности, как область невыразимого, проводятся параллели между языком искусства и языком религии.

Екатерина Марголис – художник, писатель, преподаватель живописи, участник персональных и коллективных выставок в Европе, США и России. Родилась в 1973 году в Москве. Живет и работает в Венеции. В основу этой книги легли заметки и акварели автора, появившиеся во время необычной весны-2020 – эпохальной для всего мира и в особенности для Италии.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Видеть картины, смотреть на них – это хорошо. Однако понимать, исследовать, расшифровывать, анализировать, интерпретировать – вот истинное счастье и восторг. Этот оригинальный художественный рассказ, наполненный историями об искусстве, о людях, которые стоят за ним, и за деталями, которые иногда слишком сложно заметить, поражает своей высотой взглядов, необъятностью знаний и глубиной анализа. Команда «Артхива» не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Их завораживает все, что касается творческого духа человека. Это истории искусства, которые выполнят все свои цели: научат определять формы и находить в них смысл, помещать их в контекст и замечать зачастую невидимое.

Книга «Чертополох и терн» — результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина — это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории — постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Вторая часть книги — «Возрождение Возрождения» — посвящена истории живописи от возникновения маньеризма до XXI в. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

«Фотография – это ложь. Подумайте сами: фотографы создают двухмерные, зачастую напрочь лишенные цвета изображения и надеются, что все поверят, будто всё так и было на самом деле. Удивительнее всего то, что люди клюют на это с необычайной легкостью, словно желая быть обманутыми. Более того, они упорно верят, что сфотографировать можно только то, что на самом деле находится перед глазами. Зритель – ленивый эгоцентрист, не желающий тратить ни одной лишней секунды на то, что ему кажется неинтересным и недостаточно простым для понимания.

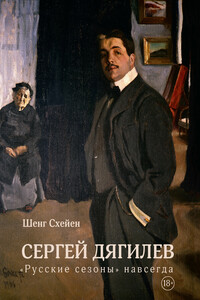

Книга голландского историка Шенга Схейена – самая полная на сегодняшний день биография Сергея Дягилева (1872–1929). Дягилев мечтал стать певцом, композитором, художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное произведение – образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое, небывалое – самая суть его гения. Дягилевские «Русские сезоны» на сто лет вперед определили репутацию искусства России как самого передового, экстраординарного и захватывающего балетного явления. Провидец и тиран, ловец душ и неисправимый одиночка, визионер и провокатор, он слышал музыку раньше сочинившего ее композитора и видел танец прежде первого па.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.