Колокола - [2]

Колокол старел: звон его, некогда сильный и звучный, делался все тише, но все серебристее, мягче, добрей, как голос у поседевшего старца, привыкшего с юности к долгой постоянной молитве: вся медь в нем отзвучала, звучало теперь одно чистое серебро; и, наконец, замолк колокол, — замолчал, как седовласый старец, завершающий свой долгий молитвенный путь еще строжайшим подвигом молчания.

Во всем Темьяне только старый причетник Мокий Мефимонов и купец Крутоемов помнили, как в детские свои годы слыхивали они голос Воеводина колокола: мягкий, серебряный, старчески-молитвенный и ласковый.

— Нет теперь таких колоколов, — плакался среброкудрый причетник, — нет и не будет: жéсточь пошла в мире. Колокола ангельских голосов лишились: по-человечьи грубы стали — не благовестят, а зычут медным языком.

И соглашался с ним долгобородый Крутоемов:

— Зычут — и разглагольствуют, и празднословят. В иное время, прости Господи, не звон, а как бы лай колокольный слышится.

— Без благодати льют, без молитвы звонят: где тут ангельскому гласу быть?

2.

Второй по старине колокол был Голодай.

Он был с трещиной, не велик, не звонок, лит без всяких украшений и без вязи. Голос у него и теперь, с трещиной, и прежде, без трещины, был горький, зябкий, натруженный.

Последний звонарь, Василий Дементьев, звал его иной раз, осердясь:

–У! кашлюн старый! Другие поют, а ты кашляешь, другим петь мешаешь.

Но и в самый красный звон, на Светлое Воскресенье, когда колоколам надо петь «веселие вечное», Василий Дементьев припускал в общий перезвон и хриплый старческий голос унылого Голодая.

В светлую Седмицу много охотников звонить на колокольне и спрашивают, бывало, старого звонаря:

— Зачем ты, Дементьич, голоса портишь Голодаем? Хрип в нем. Весь красный звон он подхрипывает.

Строго отвечал звонарь:

— Молоды вы. Без Голодая нельзя быть красну звону.

Но не всем говорил звонарь, почему нельзя. А нельзя потому, что Голодай охрипнул на народной великой беде, взошел на колокольню после великих трудов. Все колокола родились для звона на колокольне, а он один для утоления народной беды.

Темьяновскую область посетила беда. Зима была без снегу: хлеб вымерз, а весна перехватила жар у лета — и всходы, какие и были, все выжгла. На самого вешнего Николу был зной, да такой огненный, что народ говорил с горем:

«Отдал пророк Илья свой день Николе, да не отдал своей тучи грозовой»: не было дождя. Прогневался и Егорий-белоконец: не радел в это лето о скотине — был большой падеж на скот. К первому Спасу голод начался.

Темьян — весь в слободах, и слобожане все хлебопашцы. Окружил голод зеленым кольцом весь Темьян: только те, кто вокруг собора жили, не голодали: городничий, попы, казенные люди, купцы. Христа ради подавали луковку да горох: сперва по горстке, потом по полгорстке, потом по щепотке, потом по горошинке, а там и на соль перешли: подавали по крупинкам. Но пришло время — стали на нищий зов выносить христолюбцы под окно ковшик воды и, потупясь, винились:

— Не взыщи. Испей, Христа ради.

И пил прохожий, и благодарил:

— Спаси тебя, Христос.

И, бывало, вода ключевая осолялась в ковшике крупной слезой.

Соль слезная у всех была, а хлеба ни у кого не стало.

Стали темьянцы зазывать к себе попов и просить:

— Приготовь меня. Я умирать скоро буду. Доедаю последнюю горсть муки.

Поп шел, а его на дороге перехватывали в соседний дом:

— К нам к первым иди: там доедают, а мы доели. Готовь нас: помираем.

Попы ходили из дома в дом до ýстали.

Голод и болезни косили народ, как траву. На кладбищах некому было могилы копать: на Божьей ниве от всходов тесно — гуще урожайных колосьев поднялись березовые кресты.

В то старинное время объявился в Темьяне человек незнаемый — средовек, в чистом белом азяме, в сапогах; глаза карие, борода светлая, лицом бел. Ходил он по площадям, по переулкам, по домам, по кладбищам, и везде всем одно и то же говорил. Скажут ему: «Умирать пора, раб Божий», — а он — одно всем:

— Зачем умирать? Бог жить велел. Мы жить будем.

Городничий Федорчук взял его на расспрос и вызнавал старого: кто? да откуда? да зачем? Все было в порядке: человек вольный, по собственному паспорту, из мещан московских, по рыбному делу, подать уплочена, все чисто.

— Что же ты у меня в Темьяне будешь делать? — спросил городничий. — Ты народ смущаешь. У нас голод, беда. У нас тебе не место.

— Я и не буду в Темьяне, — человек отвечал. — Я беду с собой увезу.

— Как увезешь? Ты не Бог.

— С Богом и увезу.

Городничий расспрашивать не стал, погрозил пальцем и отрезал:

–Увезешь или нет, а сам себя увози. Не то — быть тебе в остроге.

На другое же утро выехал человек из Темьяна — выехал в кибитке: простая телега; полтелеги накрыто рогожей; под рогожей на перекладине подвешен малый колокол, совсем простой, веревка привешена к языку. А в кибитке, в глубине, один седок — Спасов образ.

Человек выехал на клячонке, перекрестился на все четыре стороны и ударил в колокол: повез Спаса-седока по русской земле.

Первый, кто встретился на дороге, шапку снял, заслышав его звон, и спросил человека:

— На колокол собираешь Спасов?

— Нет, — отвечал, — Спасу на голодный кус.

Публикацию подготовили А.А. Аникин и А.Б. Галкин по тексту, хранящемуся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Впервые опубликовано в газете "Российский писатель, №7, 2008 г.

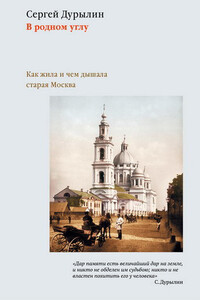

«В родном углу» – автобиографическая книга замечательного русского писателя, богослова, педагога, литературоведа С.Н. Дурылина (1886–1954). В ней собраны бесценные для потомков воспоминания о Москве, в которой прошли детство и юность автора. Страстно любящий свой родной город, проницательный наблюдатель и участник его повседневной жизни, Дурылин создает блестящие по своей выразительности и глубине «обзоры» целых срезов, пластов жизни дореволюционной Москвы. Это и описание купеческого сословия, его характеров и непреложных нравственных устоев, и подробное художественное исследование социального устройства города – гимназий, богаделен, рынков, торговых лавок, транспортного сообщения, общественных столовых, порядка проведения городских праздников и многое другое.

Писатель, богослов, педагог, театральный и литературный критик С. Н. Дурылин – яркий и незаслуженно забытый представитель русской культуры первой половины ХХ столетия. Его повести и рассказы, открывающие нам мир простой, искренней, «немудрящей» веры и крепкого купеческого быта, печатались редко и почти неизвестны широкому кругу читателей. В этот сборник вошли разноплановые произведения Дурылина: это и лиричная и пронзительная повесть «Сударь кот», и трогательный, грустный рассказ «Бабушкин день», и былинное «Сказание о невидимом граде Китеже», и некоторые другие.

Книга о Великом русском поэте М. Ю. Лермонтове, прожившем короткую жизнь, но оставившем в русской литературе неизгладимый след.

За полуночным солнцем - По Лапландии пешком и на лодке - Предлагаемые очерки скитаний “За полуночным солнцем” составились из путевых заметок, веденных автором во время командировки на север, данной ему Московским Археологическим Институтом в 1911 году. К ним он счел нужным присоединить главу о лопарях, написанную как на основании существующей литературы о лопарях, так и на основании собственных наблюдений.

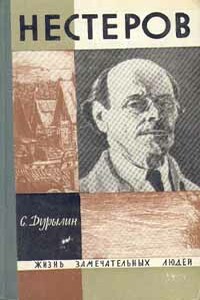

Книга С.Дурылина «Нестеров в жизни и творчестве» – книга необычного жанра. Это не искусствоведческое исследование и не биография в строгом смысле слова. Пожалуй, ближе всего эта книга стоит к мемуарам. В основу ее легли многие неизвестные исследователям материалы, вчастности дневниковые записи самого С.Н. Дурылина его бесед с М.В. Нестеровым. О том, как создавалась эта книга, автор подробно рассказывает во введении, названном им «Вместо предисловия».

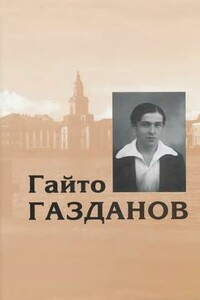

В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.