Когда? - [4]

В государстве древних инков, Перу, около 2000 лет назад Плеяды впервые поднимались над горизонтом в пору летнего солнцестояния, и в этот день торжественно праздновали Новый год. Если вы читали «Путешествие на «Кон-Тики» Тура Хейердала, то вспомните, что полинезийцы, отделенные от Перу тысячами километров, началом года тоже считали первый восход Плеяд. И, наверное, веселые пирушки задавали в этот день потомки Мауи, победителя Солнца.

Много таких небесных примет было у одних народов, а у других Новый год наступал с той поры, когда разливаются реки или цветут деревья, когда созревают плоды или начинаются дожди.

Жители островов Самоа, например, заметили, что ежегодно в одно и то же время густыми косяками идет рыба, — с этого важного события у них и наступал Новый год. На островах Индийского океана был свой «ветреный календарь»: в первом полугодии, с мая, начинаются юго-западные муссоны, а в ноябре эти ветры меняют направление и полгода дуют с северо-востока.

Есть и у нас примета: прилетели грачи, значит, скоро весна. По перелетам птиц, появлению зайцев или других животных, по чередованию и направлению ветров — мало ли по каким признакам можно судить о смене сезонов — времен года.

Мы привыкли к четырем сезонам, а в Эфиопии их только два: сухой наступает в октябре и до февраля стоит жара, а с марта становится прохладнее и начинается дождливый сезон. В Объединенной Арабской Республике (Египте) три времени года: дождливое, теплое и сухое, в Индии — шесть сезонов, а в Китае с древних времен и до наших дней народный календарь насчитывает 24 сезона в год!

Как у каждого народа свой язык, так был и свой календарь, непонятный и непригодный в других местах. Одни племена считали время от снега до снега, другие — от жатвы до жатвы. Но в прошлом году снег выпал раньше, в этом — позже, а там, где теплее, снега и вовсе нет. Жатву в одних местах начинают раньше, в других — позже. И вообще, одно дело — время года, а другое — погода.

Календарей придумывали сколько угодно, но все они были лишь сезонными и районными: любой из них указывал, например, что весна в этом районе уже началась, только указывал, но не предсказывал весну заблаговременно. А ведь именно для этого прежде всего и нужен был календарь.

Не лучше ли — по суткам?

Великую державу создал персидский царь Дарий, но случались и у него неудачи.

В 513 году до новой эры он задумал завоевать причерноморские степи на Юге нашей Родины, где тогда жили скифы. Чтобы переправиться через Дунай, пришлось десятки судов поставить вплотную. По этому мосту Дарий со своей конницей и пехотой перебрался на другой берег.

Отправляясь в неизведанный путь, царь передал оставшимся на Дунае военачальникам ремень с шестьюдесятью узлами и приказал: каждый день распускайте по одному узлу, а если развяжете последний и я к тому времени не приду, возвращайтесь домой. Видно, царь не очень доверял математическим знаниям своих людей и решил помочь им считать дни, не считая их.

Пришел Дарий в скифские земли и не мог нарадоваться: нигде не встречал он врагов — верно, струсили они и в страхе бежали. Но у скифов был свой план: заманить противника в глубь страны, лишив его воды и продовольствия.

По преданию, скифы даже послали Дарию странный подарок: птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Не понял царь, в чем тут секрет, но его ближайший советник мудрец-хитрец Гобрий разъяснил, что хотели сказать скифы: «Если вы, персы, не улетите, как птицы, в небеса, или, подобно мышам, не скроетесь в землю, или, словно лягушки, не ускачете в озеро, то падете под ударами наших стрел».

Как бы там ни было, Дарий понял, что попал в ловушку, и решил, пока цел, поскорее улизнуть восвояси. Вот тут-то и стали нападать на него скифские отряды. Солоно пришлось царю и его истомленному, голодному войску. Еле удалось им унести ноги. И добрались они до моста с опозданием: давно уж миновал назначенный шестидесятидневный срок. Но военачальники терпеливо дожидались возвращения царя и после того, как развязали последний узел на ремне.

Не Дарий впервые придумал узелковый календарь: у инков такие шнуры с узелками назывались «кипу» и служили не только для счета, но и для писем — посланий. И полинезийцы пользовались своими счетными шнурками. А у вогулов (теперь — манси), остяков (ханты, селькупы), тунгусов (эвенки) и других сибирских народностей узелковые календари дожили до Великой Октябрьской социалистической революции.

Завел себе совсем простой календарь и Робинзон Крузо, когда был выброшен после кораблекрушения на необитаемый остров. Чтобы не сбиться со счета, он прибил к столбу доску с надписью: «30 сентября 1659 года. Здесь я ступил на берег».

На столбе он ежедневно делал ножом зарубку: после шести коротких седьмая была длиннее и обозначала воскресенье, а самая большая зарубка указывала первое число каждого месяца. «Таким образом я вел мой календарь, отмечая дни, недели, месяцы, годы», — писал Робинзон.

Почему новый год наступает 1 января? Почему церковники считают началом нашей эры рождение мифического Христа? Как появились различные эры летосчисления, откуда произошли названия месяцев и дней, как зарождались народные и религиозные праздники?В книге Я. Шура читатель найдет ответы на эти и многие другие вопросы.В течение многих веков люди на основе наблюдений природы, особенно астрономических наблюдений, создавали календарь. Но служители культа как саму астрономию, так и календарь использовали для укрепления и распространения религиозных предрассудков и суеверий.Предлагаемая книга на многочисленных исторических фактах знакомит читателя с наиболее интересными этапами развития и совершенствования календаря, с научными основами его построения.

Весело трещит на полянке костер, вздымая огненный столб к самому небу. Вокруг дождем рассыпаются тысячи сверкающих искр. Перед ними меркнут даже самые яркие звезды.А репродуктор? Он скромно приютился в темном углу комнаты. И пока не заговорит, его даже и не заметишь. Разве можно сравнивать репродуктор с ярким пламенем огня? Что общего между ними? Какая связь?

В третьем томе “Истории Израиля. От зарождения сионизма до наших дней” Говарда М. Сакера, видного американского ученого, описан современный период истории Израиля. Показано огромное значение для жизни страны миллионной алии из Советского Союза. Рассказывается о напряженных поисках мира с соседними арабскими государствами и палестинцами, о борьбе с террором, о первой и второй Ливанских войнах.

Политическое будущее Франции после наполеоновских войн волновало не только общественность, но и всю Европу. Именно из-за нерешенности этого вопроса французы не раз переживали революции и перевороты. Эта небольшая книга повествует о французах – законных наследниках «короля-солнце» и титулярных королях Франции в изгнании. Их история – это история эмиграции, политической борьбы и энтузиазма. Книга адресована всем интересующимся историей Франции и теорией монархии.

Одержимость бесами – это не только сюжетная завязка классических хорроров, но и вполне распространенная реалия жизни русской деревни XIX века. Монография Кристин Воробец рассматривает феномен кликушества как социальное и культурное явление с широким спектром значений, которыми наделяли его различные группы российского общества. Автор исследует поведение кликуш с разных точек зрения в диапазоне от народного православия и светского рационализма до литературных практик, особенно важных для русской культуры.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

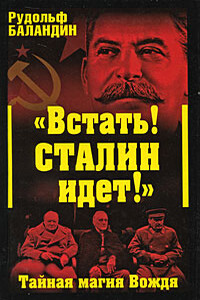

«Сталин производил на нас неизгладимое впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное дело, почему-то держали руки по швам…» — под этими словами Уинстона Черчилля могли бы подписаться президент Рузвельт и Герберт Уэллс, Ромен Роллан и Лион Фейхтвангер и еще многие великие современники Сталина — все они в свое время поддались «культу личности» Вождя, все признавали его завораживающее, магическое воздействие на окружающих.

Annales VedastiniВедастинские анналы впервые были обнаружены в середине XVIII в. французским исследователем аббатом Лебефом в библиотеке монастыря Сент-Омер и опубликованы им в 1756 году. В тексте анналов есть указание на то, что их автором являлся некий монах из монастыря св. Ведаста, расположенного возле Appaca. Во временном отношении анналы охватывают 874—900 гг. В территориальном плане наибольшее внимание автором уделяется событиям, происходящим в Австразии и Нейстрии. Однако, подобно Ксантенским анналам, в них достаточно фрагментарно говорится о том, что совершалось в Бургундии, Аквитании, Италии, а также на правом берегу Рейна.До 882 года Ведастинские анналы являются, по сути, лишь извлечением из Сен-Бертенских анналов, обогащенным заметками местного значения.