Книга - [4]

Дни и недели проходили, а событие с книгой, обыкновенное и незначительное само по себе, приобретало, и с каждым днем все больше, фантастическую и чудовищную видимость гнетущей тайны и непоправимого проступка, который необходимо во что бы то ни стало скрывать.

Это было глупо, ненужно и, по существу, лишено оснований, и все же – реально и мучительно, реальнее дневных игр и разговоров. Мальчик начал сторониться друзей и их забав. А на самых беспечных из них смотрел с беззлобной, но жгучей завистью.

Какие только мысли не рождались в эти осенние ночи в детской голове! Какие только возможности не рисовались, какие невозможные мечты не проплывали!

Ночь кончалась, а он все думал. Открыть кому-нибудь, что с ним случилось? Поискать где-нибудь совета, как решить этот вопрос и освободиться от бремени заботы? При одной мысли об этом его что-то согревало изнутри, все становилось на мгновение ясным, легким и простым. Перед ним вереницей возникали лица товарищей. Он представлял себе в мельчайших подробностях целые разговоры – свою исповедь и их ответы и выражение лиц; и в конце концов приходил к убеждению, что это было бы напрасно и, что еще хуже, невозможно. Он подумывал о том, не довериться ли хозяйке, но сама ее мина, удрученная, вдовья, отвращала его от этого намерения. Он решил подробно описать все отцу и попросить совета и помощи или даже подойти как-нибудь к библиотеке, дождаться учителя и с глазу на глаз искренне признаться в случившемся.

И после того, как он долго воображал свои речи и их ответы, вплоть до малейших движений и выражения лица, он убеждался, что это выше его сил, и оставался по-прежнему наедине со своей тайной, которая после каждого такого размышления становилась все тягостней.

Его осенила мысль поискать избавления в молитве. И он в самом деле шептал все известные ему молитвы, неслышно, долго и усердно. Прикрыв рукой рот, чтобы не слышал товарищ, спавший в той же комнате, он обращал жаркие мольбы прямо к богу и его святым, которые, как говорят, могут совершать и еще большие чудеса, и просил составить книгу с обложкой, чтобы он мог спокойно и смело вернуть ее тому человеку, не подвергаясь неведомо каким выговорам, унижениям и строгим карам. Так он и засыпал, убаюканный собственным шепотом. А еще затемно просыпался с боязливой, но лучезарной надеждой в душе, подбегал к сундучку и там находил свою книгу, непоправимо и жалко располовиненную, такую, какой она была до всех его надежд и молений, и, как ему казалось, еще более обезображенную и безнадежную, и, уничтоженный, он возвращался в постель.

«Умереть, – думал он, лежа в постели, стиснув челюсти и скорчившись, – умереть сейчас, сию минуту!» Умереть – значило бы избегнуть необходимости признаваться, не ждать чудес, которые не хотят совершаться, не отвечать зато, в чем не виноват; это значило, что ему никогда больше не придется встретиться с тем рыжим насмешливым человеком. Это значило бы, что не станет его, но с ним – и книг, как новых, так и рваных и починенных, и библиотек, и библиотекарей, и ответственности, и страха перед ними.

«Боже, пошли мне смерть прежде, чем придет конец полугодия и тот неизбежный момент, когда я должен буду стать перед библиотекарем и отвечать за разорванную книгу».

Потом он думал, что было бы, если бы здание гимназии сгорело вместе с библиотекой и списком выданных книг? Нужно ли было бы тогда возвращать оставшиеся книги? Или нет, пусть бы лучше сгорел дом, в котором он живет, со всеми вещами и с этой книгой в сундучке. Насколько легче тогда было бы отвечать за нее!

Нет, лучше и вернее всего было бы умереть.

Однако вместо того чтобы умереть, он каждый раз засыпал с этим желанием. А во сне снова появлялась искалеченная книга в самых фантастических видах и страх перед тяжкой, незаслуженной и неясной ответственностью, а с ним опять – и во сне тоже – желание умереть, исчезнуть из жизни, как реальной, так и воображаемой, без следа и без возврата.

Чем дальше шло время, тем все более одиноким и замкнутым становился мальчик. Он похудел, так как ел мало и жевал вяло и неохотно. Этого никто не замечал. Зато учителя заметили, что учиться он стал хуже. Два месяца подряд он получал по греческому и математике неудовлетворительные оценки.

Преподаватель греческого языка, человек молчаливый и желчный, не стал с ним много возиться. Задав ему вопрос-другой и получив неуверенные ответы, он цедил сквозь зубы с непонятной ненавистью:

– На место!

Единицы выстраивались одна за другой.

Намного затруднительнее было с преподавателем математики, худощавым и добродушным стариком, который озабоченно глядел на него из-под золотого ободка тщательно протертых и каких-то добрых и веселых очков.

– Что с тобой, Латкович? Я привык слышать от тебя другие ответы. Проснись, старина!

А мальчик моргал глазами, конфузился и молчал.

Вот, все требуют от него только усилий и интересуются плодами этих усилий, и нет никого, кому бы можно было довериться, попросить совета и вместе поискать выхода.

С суеверным страхом он обходил стороной витрины книжных магазинов, в которых были выставлены новые книги в красивых обложках. А когда среди товарищей заходила речь о библиотеке или какой-либо книге, он тотчас заливался краской, начинал заикаться от смущения и старался замять разговор или перевести его на другие темы, в то время как в груди его, точно физическая боль, разливалось знакомое мучительное ощущение какой-то неясной и непоправимой беды, которая с ним случилась и о которой еще никто не знает, а ему за нее придется отвечать. Ощущение это было тем тягостнее, чем больше он старался скрыть его от других. Часто ему казалось, что товарищи нарочно обращаются к нему с вопросами, относящимися к библиотеке, книгам, переплетам. На каждый такой вопрос он отвечал молчанием и, опустив глаза, ждал, когда кто-нибудь прямо скажет ему, что знает о разодранной книге в его сундучке.

«Мост на Дрине» – это песнь о родине, песнь о земле, на которой ты родился и на которой ты умрешь, песнь о жизни твоей и твоих соотечественников, далеких и близких. Это – одно из самых глубоких и своеобразных произведений мировой литературы XX века, где легенды и предания народа причудливо переплетаются с действительными, реальными событиями, а герои народных сказаний выступают в одном ряду с живыми, конкретно существовавшими людьми, увиденными своим современником.В октябре 1961 года Шведская Академия присудила роману «Мост на Дрине» Нобелевскую премию.

В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.

В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.

В первый том Собрания сочинений выдающегося югославского писателя XX века, лауреата Нобелевской премии Иво Андрича (1892–1975) входят повести и рассказы (разделы «Проклятый двор» и «Жажда»), написанные или опубликованные Андричем в 1918–1960 годах. В большинстве своем они опираются на конкретный исторический материал и тематически группируются вокруг двух важнейших эпох в жизни Боснии: периода османского владычества (1463–1878) и периода австро-венгерской оккупации (1878–1918). Так образуются два крупных «цикла» в творчестве И.

В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.

Трагическая история Боснии с наибольшей полнотой и последовательностью раскрыта в двух исторических романах Андрича — «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине».«Травницкая хроника» — это повествование о восьми годах жизни Травника, глухой турецкой провинции, которая оказывается втянутой в наполеоновские войны — от блистательных побед на полях Аустерлица и при Ваграме и до поражения в войне с Россией.«Мост на Дрине» — роман, отличающийся интересной и своеобразной композицией. Все события, происходящие в романе на протяжении нескольких веков (1516–1914 гг.), так или иначе связаны с существованием белоснежного красавца-моста на реке Дрине, построенного в боснийском городе Вышеграде уроженцем этого города, отуреченным сербом великим визирем Мехмед-пашой.Вступительная статья Е.

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.

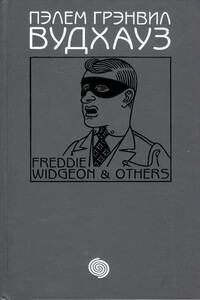

В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.