Кирза - [2]

В 1903 году Поморцев стал проводить опыты с заменителями каучука, которые извлекали из корней отечественных субтропических каучуконосов – хондриллы, кок-сагыза, тау-сагыза, кендыря. Уже в 1904 году он получил водонепроницаемый брезент, с успехом испытанный в качестве чехлов для артиллерийских орудий и фуражных мешков. Работа над непромокаемыми тканями натолкнула М. М. Поморцева на идею найти состав для пропитки, который придавал бы тканям свойства кожи. И такой состав он сделал. Это была эмульсия из яичного желтка, канифоли и парафина. Он пропитал ею многослойную керзу (от английского kersey – грубое домотканое сукно, или тяжелое сукно, или техническая ткань) и получил ткань, непроницаемую для воды, но способную дышать, пропускать воздух. Так на свет появился первый заменитель кожи, который стали называть «керза».

Со временем буква «е» в этом слове поменялась на «и» – видимо, как слышали, так и писали, обычное дело для послереволюционной России. Кстати, Интернет предлагает нам иную версию происхождения слова «кирза» – от названия «Кировский завод», на котором ее изготавливали. Но это ошибочная трактовка. Речь идет о заводе «Искож» в Кировской области, где действительно в конце 30-х годов начали осваивать производство кирзы по методу М. М. Поморцева, разработанному, как мы сейчас убедились, еще в начале ХХ века. Однако эта легенда, вероятно придуманная на заводе «Искож», оказалась невероятно живучей.

Но вернемся к изобретению Поморцева. По мнению Артиллерийского комитета, «керза могла быть применена взамен кожи». Ее успешно испытали как материал для конской амуниции, сумок и чехлов во время Русско-японской войны. Министерство промышленности экспонировало образцы материалов, созданных по методу Поморцева, на международных выставках в Льеже (1905) и в Милане (1906). Труд Михаила Михайловича был отмечен золотой медалью в Милане и малой серебряной на Всероссийской гигиенической выставке в Санкт-Петербурге в 1913 году.

Когда началась Первая мировая война, М. М. Поморцев предложил безвозмездно использовать его заменители кожи для изготовления солдатских сапог. Сделали и успешно испытали опытные партии. Военно-промышленный комитет рекомендовал изготовить крупную партию таких сапог для армии… Но тут вмешались фабриканты кожаной обуви, которым производство искусственной кожи было невыгодно, и начали всячески препятствовать передаче заказа, а после кончины Михаила Михайловича в 1916 году и вовсе похоронили это дело. Кирзовые сапоги появились уже в Красной армии.

Имя М. М. Поморцева, метеоролога, аэролога, конструктора ракет, занимает в истории отечественной космонавтики достойное место. Однако его имя как изобретателя кирзы со временем практически утеряно, ссылки на его работы в материаловедческой и исторической литературе отсутствуют. Хотя, по свидетельству М. И. Павлушенко, автора монографии «Михаил Михайлович Поморцев. 1851-1916» (Москва: Наука, 2003), научные сотрудники НИИ кожи Министерства легкой промышленности в частных беседах уверяли, что труды Поморцева они считают базовыми в производстве заменителей кожи и что его имя чтят специалисты. Будем считать, что и эта статья – вклад в восстановление исторической справедливости.

Какова дальнейшая судьба кирзы? Джинн был выпущен из бутылки, и о нем вспомнили уже в советской России, когда нужно было обуть босую страну в удобную, практичную и дешевую обувь. Материал быстро приобрел популярность. В одном из своих интервью легендарный М. Т. Калашников на вопрос, чем объяснить такую востребованность его автомата в течение столь длительного времени, ответил: простотой и надежностью. О кирзе можно сказать то же самое.

Однако в 20-е годы стало ясно, что для массового производства кирзы нужна водоотталкивающая пропитка подешевле, состоящая из более распространенных веществ, нежели канифоль, желток и парафин. В идеале подошел бы натуральный каучук, но в России его не было. Можно ли найти ему недорогую замену?

К тому времени первые образцы синтетического каучука уже были получены в лабораториях советских исследователей. В 1901 году русский химик И. В. Кондаков (1857-1931) открыл процесс каталитической полимеризации диметилбутадиена и синтезировал из него первый эластичный полимер. В 1910 году знаменитый С. В. Лебедев впервые получил образец синтетического бутадиенового каучука. Он предложил использовать металлический натрий в качестве катализатора полимеризации, поэтому полимер, полученный по этому методу, называют натрий-бутадиеновым каучуком. А в 1915-1916 годах русский химик Б. В. Бызов получил патент на способ получения бутадиена из нефти и его полимеризацию. Однако это были лабораторные изыскания, да и нефти в России в то время добывали мало. Нужна была технология получения дешевого синтетического каучука из доступного в России сырья.

В 1926 году Высший совет народного хозяйства СССР объявил конкурс на разработку лучшего метода промышленного получения синтетического каучука. Условия – представить два килограмма продукта и полное описание промышленной технологии. Сырье должно быть дешевым и доступным, а себестоимость не выше, чем у натурального каучука.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».

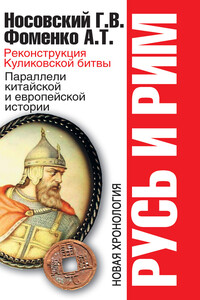

Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажается история в угоду тем или иным сиюминутным веяниям. То же самое происходило и в прошлом, когда создавалась нынешняя версия древней и средневековой истории. Потом искажения застыли в виде «неопровержимых» истин, переходя из учебника в учебник. И нужно затратить много труда, чтобы сбить позднейшую штукатурку с подлинной картины нашего прошлого.Принятая сегодня версия русской истории и хронологии не свободна от глубинных ошибок и противоречий. Если мы хотим узнать правду о нашей истории, придется отказаться от множества вбитых нам со школьной скамьи предрассудков.В первой главе авторы предлагают реконструкцию русской истории и хронологии, основанную на методах Новой хронологии.

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.