Карманные линкоры фюрера. Корсары Третьего Рейха - [4]

Большой промежуток времени, прошедшего между составлением предварительного эскиза 1/М/26 и принятием окончательного проекта, вызван не только причинами инженерного характера. Финансирование нового строительства флота хотя и шло бурными темпами (рост с 30 млн. марок в 1924 году до примерно 70 млн. в 1927-м), но все еще оставалось недостаточным для полной реализации всей кораблестроительной программы. Особенно сильно протестовали коммунисты, выдвинувшие лозунг: "Еда для детей, а не броненосный крейсер!" (Изначально будущий «Дойчланд» предназначался именно для «замены» линейных крейсеров и получил именно такое обозначение. Однако для более строгого следования условиям Версальского договора по настоянию Ценкера было запрещено употреблять термины "линейный корабль" или «крейсер». Так "карманные линкоры" официально стали «броненосцами». И лишь в декабре 1939 года их переклассифицировали в тяжелые крейсера.)

Окончательно постройку корабля удалось профинансировать только к 1929 году. Заказ на "броненосец А" был выдан фирме "Дойче Верке" в Киле 17 августа 1928 года, а его официальная закладка состоялась в следующем году 9 февраля под заводским номером 219. Постройка этого во многом пионерского корабля, которой руководил директор отдела кораблестроения Лофлунд и его помощники Мальзиус и Зенст, протекала в среднем темпе, что во многом обуславливалось проблемами, связанными с недостатком кадров и оборудования. За спуском корпуса на воду 19 мая 1931 года последовала достройка на плаву, затянувшаяся еще на 2 года. Корабль, получивший громкое имя «Дойчланд», был принят комиссией 1 апреля 1933 года, но еще изрядное время проходил испытания с последующими доделками.

Между тем потенциальные противники Германии просто не могли остаться равнодушными к его созданию. Специалисты прекрасно понимали, что «щель» между требованиями Версальского и Вашингтонского договоров позволила создать принципиально новый класс крупных боевых кораблей. О «Дойчланде» много писали в военно-морской литературе начала 1930-х годов. Так, в "Советской военной энциклопедии", из которой в связи с последующими репрессиями среди авторов и редакторов вышло всего 2 тома, да и те по возможности уничтожались, германскому кораблю посвящалась специальная статья — «А», или "Броненосец А". Внимательно изучали анти-версальское решение и в Швеции, где рассматривались возможные варианты "асимметричного ответа". Однако наиболее сильной и предметной оказалась реакция Франции, где в спешном порядке готовился ответный проект — 17 000-тонный "линейный крейсер" с вооружением из шести 305-мм орудий в трех башнях и броней 150 мм. Давний противник стремился упредить возможную опасность: чертежи "броненосца А" только проходили стадию приемки, когда французы уже подумывали о размещении заказа на первый такой корабль, который планировалось ввести в строй в 1931 году, то есть одновременно с предполагаемой готовностью первого немецкого корабля! Помимо того, что "ответный ход" во многом смахивал на блеф, вновь политические обстоятельства оказались на стороне Германии. В соответствии с протоколом Лондонской морской конференции 1930 года мораторий на постройку новых линкоров был продлен на 5 лет, а общий тоннаж «вашингтонских» крейсеров резко ограничен. Хотя Франция и Италия отказались подписать соглашения (главным предлогом оставалась именно постройка карманных линкоров" Германией), им пришлось считаться с мнением более сильных держав. В итоге французский ответ вылился в создание «Дюнкерка» и «Страсбурга», безусловно превосходивших «Дойчланд» по всем параметрам, однако значительно более дорогих и к тому же ориентированных на других противников.

Веймарская республика не дрогнула и и продолжала постройку второго "броненосца В", мотивируя свое решение тем, что даже при полном осуществлении программы немецкий флот не сможет угрожать своим соседям. Значение программы уже заметно вышло из области чисто военной и перешло в область политики. Отказ от "карманных линкоров" немцы были готовы дать только в ответ на исключение из составов флотов всех стран подводных лодок и уничтожение бомбардировочной авиации. Несомненна лукавость столь нереального предложения, однако провокация сыграла свою роль. Немцы записали себе в актив еще одно политическое очко, а постройка серии продолжалась.

Вторая единица, будущий "Адмирал Шеер", была заказана в начале 1931 года. Закладка на государственной военно-морской верфи в Вильгельмсхафене состоялась 25 июня того же года. Стапельные работы заняли практически столько же времени, как и в случае головного корабля, но достройка на плаву происходила значительно быстрее.

Далее в осуществлении программы строительства «броненосцев» наступила некоторая пауза. Хотя предварительными планами закладка следующей единицы предусматривалась на начало 1932 года, заказ на "корабль С" не был выдан до августа. Руководство флотом не могло не отреагировать на скорое появление на сцене «Дюнкерка». Рассматривалось несколько вариантов изменения проекта, позволявших хотя бы отчасти парировать угрозу со стороны абсолютно превосходящего противника. Самым очевидным решением являлось увеличение скорости до 30–31 узла, что в теории позволяло если и не уйти от противника, то хотя бы и не сближаться с ним. Однако в рамках версальских ограничений реализовать идею казалось возможным только за счет вооружения, которое уменьшалось до восьми или девяти 210-мм орудий. Тем самым замыкался порочный круг с возвратом к некогда полностью отвергнутому проекту Т/10. Напротив, усиление вооружения приводило к тому или иному варианту броненосца-монитора. В итоге было принято вполне мудрое решение — не менять общую кораблестроительную стратегию и строить третий корабль по тому же основному проекту с внесением изменений, родившихся в ходе создания предшествующих единиц.

Броненосные крейсера типа «Гарибальди» несомненно являются одними из самых интересных кораблей итальянского флота, вообще отнюдь не бедного оригинальными проектами. Своим появлением на свет эти крейсера произвели настоящую сенсацию, дав возможность Италии впервые выйти на мировой рынок военного кораблестроения. Десять «Гарибальди» составили самую большую серию крупных итальянских боевых кораблей эпохи пара и металла. Они плавали под флагами четырех стран, и только стечение обстоятельств не позволило им поднять еще и Андреевский стяг.

Вторая часть жанровой серии «Техника-Молодежи» — «Флот» под авторством Сергея Балакина и Владимира Кофмана, посвященной линейным кораблям XX века. Издание прекрасно иллюстрировано, в тексте большое количество качественных цветных и черно-белых иллюстраций, схем и чертежей.

Главным препятствием, сорвавшим постройку «лайонов», являлись большие сроки разработки и внедрения в производство новых артиллерийских орудий и их установок. В 1939 году положение с 356-мм башнями для типа «Кинг Джордж V» оставалось близким к критическому, не говоря уже о том, что 14-дюймовки не удовлетворяли английских адмиралов по мощи. Новое 406-мм орудие имелось только в чертежах. Между тем предполагаемый баланс сил с главными потенциальными противниками в будущем еще до начала мировой войны выглядел для Англии не слишком перспективным.

Пожалуй, как ни одна из других крупных морских держав, Германия очень четко выдерживала общую линию развития своих малых крейсеров. Только в самом начале строительства флота, в 80-е гг прошлого века, наблюдались колебания в выборе типа. Однако уже к середине 90-х гг выработался тип небольшого бронепалубного корабля водоизмещением 3000 т с вооружением из двенадцати 105-мм орудий, в принципе не менявшийся до русско-японской войны (все улучшения относились к механической установке, которая постепенно становилась все более мощной, в результате чего скорость возросла с 19-20 до 25-26 узлов)

Низкие, похожие на утюги силуэты, угловатые надстройки... Британские линейные корабли типа 'Кинг Джордж V" внешне впечатляют гораздо меньше, чем пропорциональные и внушительные германские линкоры, или оригинальные французские, и на первый взгляд кажутся значительно менее интересными. Однако именно эти корабли стали основой морской артиллерийской мощи Британской империи в годы второй мировой войны. Именно с их участием были потоплены два линкора из четырех, уничтоженных в основном артиллерийским огнем из орудий крупного калибра за 6 лет сражений на всех океанах и морях мира.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

Этот сверхтяжелый танк должен был стать «чудо-оружием», способным переломить ход войны и вернуть Пенцеваффе утраченное превосходство на поле боя. Этот чудовищный 180-тонный монстр с 200-мм броней и двумя орудиями, то ли для конспирации, то ли в припадке сумрачного германского юмора названный «Маусом» (Maus — «мышь»), поставил в гонке вооружений жирную точку, доведя до абсурда маниакальную страсть руководства Третьего Рейха к созданию все более тяжелых танков. Чуда не произошло — серийный выпуск этих колоссов был уже не по зубам немецкой промышленности.

Тяжелый танк КВ («Клим Ворошилов») к началу Великой Отечественной войны был, безусловно, самым передовым по конструкции и самым мощным танком в мире. Он создавался специально для прорыва укрепленных линий обороны, имел очень сильное для своего времени вооружение, а его броню не могла пробить ни одна из противотанковых пушек Вермахта. Немецкие танки в поединке с КВ вообще не имели никаких шансов выйти победителем, что и заставило конструкторов рейха срочно приступить к проектированию «Тигра» и «Пантеры».В Красной Армии танки семейства КВ (КВ-1, КВ-1С, КВ-2, КВ-8 и КВ-85) сражались на всех фронтах с первых дней войны и до 1944 года, когда им на смену пришли знаменитые ИС-2.

В 1935 году советское правительство взяло курс на создание «Большого флота», основой которого должны были стать самые мощные в мире линейные корабли типа «Советский Союз» и тяжелые, фактически линейные, крейсера типа «Кронштадт». Проектирование и строительство этих уникальных по своим характеристикам кораблей велось по прямому указанию И.В.Сталина, видевшего в них прежде всего инструмент большой политики. В то время океанский линейный флот считался необходимым атрибутом великой державы, и строительство новых линкоров в СССР считалось самой приоритетной задачей Однако из-за начавшейся Великой Отечественной войны советские суперлинкоры так и не вошли в строй.

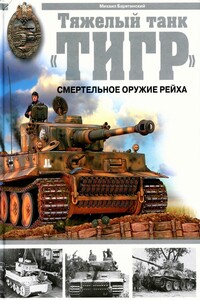

«Тигр» — самый грозный немецкий танк Второй мировой войны, своего рода символ гитлеровских «Панцерваффе». И если два других самых знаменитых танка тех лет — Т-34 и «Шерман» — во многом обязаны своей известностью гигантскими объёмами производства, то «Тигр» заслужил свою славу исключительно благодаря выдающимся боевым качествам. И можно только сожалеть, что эти качества использовались в борьбе за неправое дело…