Караваджо - [5]

С подачи того же Беллори в обиход вошло почти ругательное словечко «натуралист». Оно как ярлык прилеплялось к любому художнику, который имитирует природу и отображает на холсте жизнь в её обыденных проявлениях без прикрас. Наделённый могучим самобытным дарованием Караваджо обращался к будничному и низменному, а порой и к жестокому, чему сам был нередко свидетелем в жизни. Он не идеализировал природу, а изображал её такой, какой она представала его взору. Именно этого никак не мог понять и простить ему эстет Беллори, а народные типажи, написанные Караваджо с натуры, вызывали у него брезгливость и неприязнь. Подлинную красоту Беллори видел на полотнах, созданных в Риме его другом Пуссеном, автором героических пасторалей и идиллий в духе классицизма, давшим однажды в разговоре с ним убийственную характеристику искусству Караваджо, заявив: «Он пришёл, чтобы погубить живопись!» Эти слова долго ещё повторялись некоторыми историками искусства для оправдания своего негативного отношения к творчеству Караваджо.

С Пуссеном можно согласиться лишь в том, что Караваджо в самом деле окончательно похоронил в живописи миф с его мечтами о приходе «золотого века» гармонии — миф, который был так дорог мастерам эпохи Возрождения. Первый шаг к демифологизации живописи был совершён Веронезе, чья дивная палитра оказалась не в силах вдохнуть жизнь в угасшую поэзию древних мифов, а Караваджо покончил с ним окончательно. У него место мифа, как отметил А. Ф. Лосев, занял «утверждающий сам себя и артистически функционирующий человеческий индивидуум со своей радостно-творческой силой и всеми слабостями, тоской и неуверенностью».[7]

Неприятие искусства «натуралиста» Караваджо, презревшего классические традиции, некоторые биографы перенесли на личность художника. Дабы сильнее его очернить, а заодно и укрепить собственную негативную позицию в отношении искусства Караваджо, ими была пущена легенда о плебейском происхождении художника и свойственных ему в связи с этим врождённых низменных инстинктах. Им, и в первую очередь эстету Беллори, в значительной степени принадлежит «заслуга» того, что творчество Караваджо оказалось надолго погребённым под толстым слоем суждений о «чрезмерном натурализме» и грубости стиля, которые не позволили художнику возвыситься до подлинного понимания прекрасного.

Пример с Беллори показателен для произошедшей с ним, как и с многими другими авторами, метаморфозы в отношении Караваджо. Да иначе и быть не могло: на смену эпохе Возрождения с её великими прозрениями пришли иные времена. В папском Риме любое новое слово воспринималось как опасное инакомыслие и жестоко подавлялось. На излёте XVI века в Италии шло отчаянное сопротивление приходу Нового времени. Римская курия ещё в 1542 году учредила пресловутый «Индекс запрещённых книг», отменённый лишь в 1962 году! В него попали сочинения выдающихся учёных, мыслителей, писателей и поэтов. В Италии почти одновременно провозвестниками нового мировоззрения, изменившего все бытующие представления об окружающем мире и его устройстве, выступили Джордано Бруно, Томмазо Кампанелла и Галилео Галилей. Они усомнились в правоте существующих на земле порядков, основанных на средневековой схоластике и догматах Отцов Церкви. За свои смелые взгляды Кампанелла жестоко поплатился, став изгоем общества и врагом церкви. Та же судьба постигла Галилея, а Бруно принял мученическую смерть от рук инквизиции.

Караваджо — дитя своего века, лживого и жестокого. Как и многие мыслящие люди того времени, он тоже во многом сомневался, и при виде зла и несправедливости им овладевал скепсис. В поисках ответа на свои мучительные вопросы художник осмелился переступить границу дозволенного, за что подвергся многим бедам и испытаниям. Для понимания его творческого кредо и произведённого им в живописи переворота основополагающей является картина «Неверие апостола Фомы», в которой с такой выразительной дотошностью и мастерством отражено страстное желание художника самому докопаться до истины, какой бы она ни была, и пощупать её руками, чтобы окончательно в неё поверить. Как тут не вспомнить знаменитую максиму ещё одного великого современника, англичанина Фрэнсиса Бэкона: «Верю в то, что видят мои глаза»!

Как и Фома неверующий, вознамерившийся лично убедиться в истинности божественного чуда, Караваджо, ничего не принимавший на веру, стремился не только воспеть в искусстве мудрость и красоту сотворенного Богом мира, но и отразить пороки современного ему общества с царившим в нём вопреки евангельским заветам произволом, с которым он не хотел, да и не мог мириться по самой своей сути. Нет, он не был атеистом, и религия всегда оставалась для него одним из объектов творческого вдохновения, горестных раздумий и сомнений. Караваджо считал, что искусство независимо и свободно от религии, но только не от Бога. До истины он доходил самостоятельно, опытным путём, умело используя богатство красок своей животворной палитры и поклоняясь не идеализированной красоте, а правде жизни. Обретённые знания укрепляли в нём веру, находя в душе и сознании правильное соотношение. Вот почему картину «Неверие апостола Фомы» можно по праву рассматривать как поэтическую метафору или даже своего рода художественный манифест, предвосхитивший революцию, совершённую Галилеем в науке.

Историю итальянской и мировой живописи невозможно представить без работ Тициана Вечеллио — выдающегося представителя венецианской художественной школы, одного из величайших мастеров эпохи Возрождения. Книга известного переводчика, знатока Италии и ее культуры Александра Махова с небывалой в отечественной литературе полнотой освещает долгий жизненный и творческий путь художника от его рождения в маленьком городке Пьеве ди Кадоре до смерти от чумы в должности официального живописца Венецианской республики.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564) по праву считается одним из величайших гениев мирового искусства, достигшим в своем творчестве не только пределов мастерства, но и высочайших вершин духа. Подобно другим титанам итальянского Возрождения, он проявил себя в самых разных областях — скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии. Его долгая жизнь не была лёгкой: сложный характер и бескомпромиссность натуры лишили его друзей, наделив множеством врагов и завистников, чья клевета ещё много веков пятнала его имя.

Известный итальянист, литератор и переводчик Александр Махов, автор биографий «Тициан» и «Караваджо», перевода всего поэтического наследия Микеланджело Буонаротти, а также поэзии Леопарди, удостоенный в 2004 году золотой медали президента Итальянской республики за заслуги в области культуры и искусства, свою новую книгу посвятил Рафаэлю. Это первый полный рассказ на русском языке о жизни и творчестве великого мастера эпохи Высокого Возрождения. Фигура Рафаэля окутана тайнами и легендами. Автор проливает свет на некоторые из них, признавая, что до конца эту личность постичь невозможно.

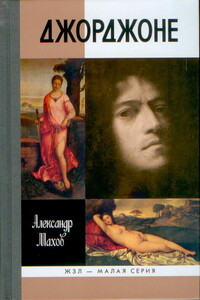

Джорджоне из Кастельфранко (ум. 1510) — один из наиболее загадочных и не познанных до сих пор мастеров Итальянского Возрождения. Современник таких титанов, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, он сумел не затеряться среди них, а его творчество оказало заметное влияние на последующее развитие живописи. О судьбе великого венецианца и о работах, бесспорно принадлежащих или только приписываемых ему, рассказывает в своей новой книге признанный знаток Италии и итальянского искусства, писатель, культуролог и переводчик Александр Махов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.