Как жаль, что так поздно, Париж! - [7]

Вот я иду к Засурскому, он – замдекана отделения (еще не факультета) журналистики, и прошу его перевести меня с русского отделения филфака, на которое я поступила, к себе.

«Зачем? – искренне удивляется он. – На русском-то и есть настоящее образование». Но меня манит слово «журналистика», а все эти соображения о настоящем образовании – полная ерунда. Засурский – молодой, вихрастый, в тяжелых роговых очках. И должно быть, думает про меня: еще одна дура. И – прав.

А тот, первый, еще не вполне осознанный выбор определяет потом судьбу. Если бы я не попала на журналистику, многое в жизни сложилось бы иначе. Так прав был Засурский или не прав? Этого уже не узнать, как не прожить другую жизнь.

Уехав из Завидова, я вдруг начинаю жалеть о нем. Почему? Даже пишу в стихах, обращенных к Клаве: «…с твоего дощатого порога виден мир, какому нет цены».

В местах, в которых жил, оставляешь часть себя. Может быть, по себе и тоскуешь, по той, что оторвалась от тебя и осталась там?

То же самое и на некогда знакомых улицах. Разве я, прежняя, не осталась вот на этой улице, которая снова называется Поварской?

Когда шел дождь, то было слышно, как он шлепает по листьям, устилавшим двор. Я помню этот двор, обнесенный высоким забором, большие старые деревья, круглую деревянную беседку справа от крыльца.

Переулок потом назвали улицей, по ней проложили трамвайные рельсы и снесли зеленый особнячок, в котором жил митрополит Николай Крутицкий и Коломенский. Он был человеком знаменитым, но утрам в переулок въезжал черный ЗИС, и митрополит выходил из ворот, улыбаясь окрестным мальчишкам, вечно торчавшим у его машины.

Особнячок, впрочем, снесли уже после смерти митрополита, а трамвай и все остальные перемены произошли еще позже. В конце концов и забора не стало, он просто рухнул однажды, и его разобрали на дрова. Тогда еще в доме топили ночи, высокие голландские печи в белых изразцах. На каждой сияла медная заслонка с медной же цепочкой. Одна такая заслонка висит теперь в нашей квартире на Петроградской стороне.

– Откуда это? – спросил меня кто-то из новых знакомых.

Новым знакомым трудно объяснить старую жизнь.

– Так, память об одном доме, – ответила я.

В этот дом меня привозили на саночках, мне было четыре года, я ехала на елку, крепко прижимая к себе коробку с кукольной посудой – в подарок Тане. На елке горели свечи, и этот елочный блеск, и запах, и прохладные дольки мандаринов, и даже платье на Марианне, самой красивой девочке среди нас, я помню так отчетливо, будто это было вчера.

Марианна умерла во время войны от брюшного тифа. Помню, как меня поразило это известие. Мне десять лет, идет война, у меня уже нет отца, и у Кольки, который сидит со мной за партой, и у Вали с нашего двора…

И вдруг я слышу, как мама говорит бабушке: Марианна умерла от брюшного тифа. Мне становится страшно, будто это я умерла. Только раз в жизни было так страшно. Многое было страшно и потом, но так – никогда.

«Вот здесь жила Марианна», – думаю я всякий раз, проезжая по Старой Басманной. Детство, в сущности, никогда не уходит из нас, и никакие впечатления бытия не заслоняют во мне, например, запах лифта в большом бабушкином доме в Трубниковском. Дом этот неожиданно стал знаменит после того, как в его дворе сняли фильм «Романс о влюбленных». Но тогда, когда там жила бабушка, ничего знаменитого в нем не было.

Воскресные обеды у нее были для нас пыткой: бабушка неизменно варила свой излюбленный тминный суп, который мы с сестрой ненавидели, но который полагалось хвалить.

В квартире напротив жили Костерины.

Когда кончались спички или соль, бабушка говорила: сбегай, попроси у Костериных. Однажды я сама вызвалась сходить к соседям, когда у нас перегорела лампочка.

– Не надо, – остановила меня бабушка. – У них горе.

– Какое? – испугалась я.

– Ивана Дмитриевича забрали.

– Забрали? Куда?

– Ну ладно, иди гуляй.

Непонятная жизнь взрослых обступала со всех сторон. Старшие – моя сестра и Нина Костерина – догадывались о чем-то, но не обо всем.

– Сказать тебе, где Иван Дмитриевич? – спросила сестра.

– Скажи!

– Да ты ведь разболтаешь!

– Честное сталинское, под салютом всех вождей! – затараторила я.

– Он на Лубянке. Нинина мать там в очередях целый день стоит.

– На Лубянке? В очередях? А что это? – изумилась я.

– Да ну тебя! – отмахнулась от меня сестра.

Запах лифта, тминный суп, гулкие подъезды, чугунная тумба у ворот…

Такая же тумба – старая коновязь – стояла на углу, напротив дома Ростовых. О том, что в этом доме жила Наташа Ростова, я узнала от мамы задолго до того, как впервые прочитала «Войну и мир». А прочитав, не поверила (да и сейчас не верю), что никакой Наташи на самом деле не было. Она была, так же как Нина, как Марианна, задолго до них, но была. В воздухе улиц рассеяно дыхание всех, кого мы помним.

– Мистика это и чушь, – сказал Юра.

– Ну почему чушь? – слабо возразила я. – А еще стихи пишешь.

Юрины стихи в самом деле как-то не очень вязались с ним самим. Они были романтичны, а он, напротив, сух и реалистичен. Впрочем, может быть, я тогда ничего не понимала.

Юра жил на улице Воровского, за два квартала от переулка моего детства. Но это уже была другая эпоха. Мне даже кажется, что я так и не рассказала Юре про Трубниковский, тогда это было от меня неизмеримо дальше, чем теперь.

«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.

Абрам Рабкин. Вниз по Шоссейной. Нева, 1997, № 8На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) А. Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Он приглашает вернутся «туда, на Шоссейную, где старая липа, и сад, и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов. Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьёт модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы. Чудесная улица, эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней.

15 января 1979 года младший проходчик Львовской железной дороги Иван Недбайло осматривал пути на участке Чоп-Западная граница СССР. Не доходя до столба с цифрой 28, проходчик обнаружил на рельсах труп собаки и не замедленно вызвал милицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что собака умерла свой смертью, так как знаков насилия на ее теле обнаружено не было.

Книга «Естественная история воображаемого» впервые знакомит русскоязычного читателя с творчеством французского литератора и художника Пьера Бетанкура (1917–2006). Здесь собраны написанные им вдогон Плинию, Свифту, Мишо и другим разрозненные тексты, связанные своей тематикой — путешествия по иным, гротескно-фантастическим мирам с акцентом на тамошние нравы.

Россия и Германия. Наверное, нет двух других стран, которые имели бы такие глубокие и трагические связи. Русские немцы – люди промежутка, больше не свои там, на родине, и чужие здесь, в России. Две мировые войны. Две самые страшные диктатуры в истории человечества: Сталин и Гитлер. Образ врага с Востока и образ врага с Запада. И между жерновами истории, между двумя тоталитарными режимами, вынуждавшими людей уничтожать собственное прошлое, принимать отчеканенные государством политически верные идентичности, – история одной семьи, чей предок прибыл в Россию из Германии как апостол гомеопатии, оставив своим потомкам зыбкий мир на стыке культур.

Я никогда не могла найти своё место в этом мире. У меня не было матери, друзей не осталось, в отношениях с парнями мне не везло. В свои 19 я не знала, кем собираюсь стать и чем заниматься в будущем. Мой отец хотел гордиться мной, но всегда был слишком занят работой, чтобы уделять достаточно внимания моему воспитанию и моим проблемам. У меня был только дядя, который всегда поддерживал меня и заботился обо мне, однако нас разделяло расстояние в несколько сотен километров, из-за чего мы виделись всего пару раз в год. Но на одну из годовщин смерти моей мамы произошло кое-что странное, и, как ни банально, всё изменилось…

Владимир Высоцкий давно стал легендой. Актер, поэт, кумир…В этой книге впервые под одной обложкой собраны воспоминания тех, с кем он дружил, кого любил, с кем выходил на подмостки. Юрий Петрович Любимов и коллеги-актеры: Алла Демидова, Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, одноклассник Игорь Кохановский и однокашники по Школе-студии МХАТ, кинорежиссеры Александр Митта, Геннадий Полока, Эльдар Рязанов, Станислав Говорухин, близкий друг Михаил Шемякин, сын Никита… Сорок человек вспоминают – каждый своего – Высоцкого, пытаются восстановить его образ и наконец понять.А может, всё было совсем не так?

В эпоху оттепели в языкознании появились совершенно фантастические и в то же время строгие идеи: математическая лингвистика, машинный перевод, семиотика. Из этого разнообразия выросла новая наука – структурная лингвистика. Вяч. Вс. Иванов, Владимир Успенский, Игорь Мельчук и другие структуралисты создавали кафедры и лаборатории, спорили о науке и стране на конференциях, кухнях и в походах, говорили правду на собраниях и подписывали коллективные письма – и стали настоящими героями своего времени. Мария Бурас сплетает из остроумных, веселых, трагических слов свидетелей и участников историю времени и науки в жанре «лингвистика.

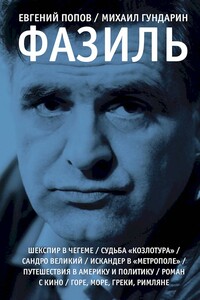

Фазиль Искандер (1929–2016) — прозаик и поэт, классик русской литературы ХХ века, автор легендарного романа-эпопеи «Сандро из Чегема» и, по его собственному признанию, «безусловно русский писатель, воспевавший Абхазию». Евгений Попов, знавший Искандера лично, и Михаил Гундарин в живой и непринуждённой беседе восстанавливают и анализируют жизненный путь будущего классика: от истории семьи и детства Фазиля до всенародного признания. ЕГО АБХАЗИЯ: Мухус и Чегем, волшебный мир Сандро, Чика, дяди Кязыма… ЕГО УНИВЕРСИТЕТЫ: от МГУ до Библиотечного и Литинститута. ЕГО ТЕКСТЫ: от юношеской поэзии к великой прозе. ЕГО ПОЛИТИКА: чем закончились участие Искандера в скандальном альманахе «МетрОполь» и его поход во власть во времена Перестройки?

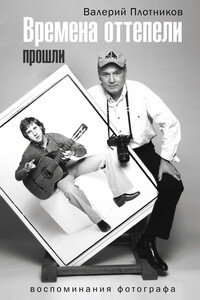

Валерий Плотников – легендарный фотограф, чей пик популярности пришелся на 70–90-е годы прошлого столетия. Мастерство, умение видеть глубину души человека, передавать в фотопортрете настроение и черты характера снискали ему международную славу. Попасть в объектив камеры Плотникова считалось престижно и знаково. У него снимались известные артисты, художники, писатели, политики, среди которых Владимир Высоцкий, Марина Влади, Иннокентий Смоктуновский, Алла Демидова, Михаил Шемякин, Сергей Соловьев, Борис Мессерер, Сергей Довлатов… И фотограф создавал уникальные произведения искусства.