Как я бил Гудериана - [4]

Но это было в сорок пятом. А тогда, жарким августовским днем сорок первого, после беседы с начальником штаба фронта я зашел в управление кадров Юго-Западного фронта, оформил документы, открытый лист на заправку машины и, сев в свою пропыленную «эмку», поспешил в Москву. Мысли невольно возвращались к боевым товарищам, оставшимся на высотах у Житомирского шоссе. Преграждая путь врагу к Киеву, они остались, как указывалось в приказе, «вплоть до смены другими частями». Как они там? Выстоят ли?

Мой путь лежал через Конотоп, Глухов, Севск, Дмитровск, Орел, Тулу. Мог ли я тогда предположить, что пять недель спустя по этим же местам пойдут и танковые колонны Гудериана, которые мы сильно потреплем у Орла и Мценска?

…Так закончился первый период моей военной биографии. А начался он, как и для большинства людей моего поколения, двадцать второго июня.

Война застала меня в Киевском окружном военном госпитале. Она ворвалась в тихую палату грохотом взрывов и звоном разбитого стекла. Только к полудню мы, пациенты, узнали, что бомбежка украинской столицы немецкими бомбардировщиками – не просто провокация, как думали тогда многие, а начало настоящей воины.

Хотя шов после операции еще как следует не зарубцевался, а температура часто держалась на отметке «тридцать восемь», мне все же удалось уговорить лечащего врача выписать меня из госпиталя.

На попутной машине добрался до городка, в окрестностях которого тогда дислоцировалась 20-я танковая дивизия, входившая в состав 9-го механизированного корпуса К. К. Рокоссовского. Ехал со щемящей тревогой на душе. Уж я-то хорошо знал, что дивизия еще находится в стадии формирования и не готова к серьезным боям. По штату нам полагались танки последнего выпуска Т-34 и КВ. Их обещали поставить в июле сорок первого. А пока весь наш парк состоял из 33 учебных подержанных и побитых БТ-2, БТ-5. Другие части дивизии тоже были недоукомплектованы.

В артиллерийском полку имелись только гаубицы. Мотострелковый полк вообще еще не получил артиллерию, а понтонный батальон – понтонный парк. Батальон связи располагал лишь учебной аппаратурой. Словом, дивизия еще была далеко не укомплектована людьми и техникой.

Когда вечером 23-го я добрался наконец до городка, гитлеровцы непрерывно бомбили железнодорожную станцию. Длинные языки пламени обвивали станционное здание, и клочья черного дыма тянулись в высокое вечернее небо. В воздухе висела пыль и гарь. На повозках, тарахтевших по мостовым, на автомобилях везли раненых и убитых, война уже открыла свой кровавый счет.

В штабе дивизии выяснил, что два танковых полка под командованием моего заместителя полковника В. М. Черняева уже выступили по направлению к Лупку. После неоднократных попыток мне удалось связаться по телефону с К. К. Рокоссовским. Я доложил о прибытии и просил уточнить обстановку. Голос комкора был ровен и спокоен. Впоследствии мне пришлось воевать с Константином Константиновичем не один месяц, приходилось бывать и сложнейших ситуациях, и всегда я не переставал удивляться исключительной выдержке этого человека, его безукоризненной вежливости со всеми – от рядового солдата до маршала.

К сожалению, комкор располагал пока скудными сведениями. Мне удалось выяснить, что корпус подчинен 5-й армии генерал-майора танковых войск М. И. Потапова. Вместе с другими подвижными соединениями Юго-Западного фронта механизированный корпус получил приказ нанести удар во фланг прорвавшейся группировке противника. Но каковы силы этой группировки, каков замысел ее командования – этого Рокоссовский сообщить пока не мог.

Необходимо было срочно перебросить к Луцку, отстоявшему от городка на 200 километров, и другие части дивизии. Эвакуировать семьи комсостава.

Мы собрали все имеющиеся машины и начали марш. К сожалению, было их немного, поэтому пришлось перебрасывать войска перекатом. Автомобилисты выбрасывали две-три роты километров на тридцать вперед, а дальше эти роты двигались в пешем строю. Грузовики же торопились назад, чтобы подтянуть другие подразделения.

Так перекат за перекатом двигались мы навстречу противнику.

Первый бой произошел 24 июня у местечка Клевань. Разведка сообщила, что по соседству расположились на отдых моторизованные части 13-й танковой дивизии противника. После изнурительного марша солдаты валились с ног от усталости, но времени на отдых не было. Дивизия получила приказ атаковать врага.

Основной огневой силой нашего соединения был артиллерийский полк (24 орудия). Он состоял из двух дивизионов: один – из 152-миллиметровых, другой – из 122-миллиметровых гаубиц. Командовал полком майор С. И. Юрьев. Поставив орудия на прямую наводку, артиллеристы расстреливали танки и пехоту противника. Отважно сражались в этом первом бою мотострелковый полк подполковника П. В. Перервы и наш понтонный батальон, превращенный в стрелковый. По нескольку раз в этот день поднимались в атаку и переходили в рукопашную герои-пехотинцы.

Но в этом первом неравном бою мы потеряли все 33 наши учебные «бэтушки». Наши БТ не представляли собой грозной силы, к тому же использовали мы их неправильно. С такими быстроходными, но слабобронированными и легковооруженными машинами нельзя было ввязываться в открытый бой. Но горький урок не прошел даром: и не только потому, что за каждый наш танк немцам пришлось заплатить по нескольку танков, – опыт боев на Украине, и в частности именно этот бой под Клеванью, впервые заставил меня задуматься над вопросом широкого использования тактики танковых засад. Эта тактика впоследствии в боях под Орлом помогла нам с малыми силами нанести серьезный урон 24-му танковому корпусу Гудериана.

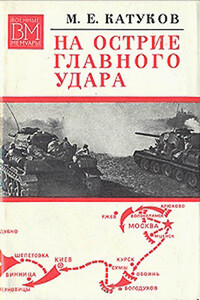

Осень 1941 года. Вражеские танки рвутся к Москве. Но в решающий момент в числе других соединений им преграждает путь 4-я танковая бригада. Её люди, проявляя чудеса храбрости, не только выстояли под натиском превосходящих сил противника, но и нанесли ему большой урон. Здесь, под Москвой, и зародилась советская танковая гвардия: 4-я бригада была переименована в 1-ю гвардейскую. Неувядаемой славой покрыли себя гвардейцы-танкисты в боях на Курской дуге, на землях Украины и Польши, при форсировании Днестра, Вислы, Одера, на берегах Балтики, при штурме Берлина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Николай Герасимович Кузнецов – адмирал Флота Советского Союза, один из тех, кому мы обязаны победой в Великой Отечественной войне. В 1939 г., по личному указанию Сталина, 34-летний Кузнецов был назначен народным комиссаром ВМФ СССР. Во время войны он входил в Ставку Верховного Главнокомандования, оперативно и энергично руководил флотом. За свои выдающиеся заслуги Н.Г. Кузнецов получил высшее воинское звание на флоте и стал Героем Советского Союза.В своей книге Н.Г. Кузнецов рассказывает о своем боевом пути начиная от Гражданской войны в Испании до окончательного разгрома гитлеровской Германии и поражения милитаристской Японии.

Впервые в одном томе – все воспоминания маршала, начиная с тех пор, как он выполнял военные миссии в Китае, и заканчивая последними днями Великой Отечественной войны. Многие из них не переиздавались десятилетиями.В годы Великой Отечественной Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков командовал 62‑й армией, впоследствии преобразованной в 8‑ю гвардейскую. У этой армии большая и интересная история.Она была сформирована летом 1942 года и завоевала себе неувядаемую славу, защищая Сталинград.

Такое еще случается: потомки давно ушедшего в небытие адмирала, разбирая его архив, нашли прежде не издававшиеся мемуары.Гордей Иванович Левченко был одним из тех военных руководителей, чьи части приняли на себя самый первый удар противника. Одесса, Николаев, Севастополь – вот этапы боевого пути адмирала в огненные дни 1941 года. Именно Левченко командовал обороной Крыма в первый год Великой Отечественной войны.В дальнейшем адмирал оставался на самом острие боевых действий советского флота. Это он командовал Ленинградской и Кронштадтской военно-морской базой в дни героической обороны Ленинграда.Мы представляем уникальные мемуары одного из самых заметных командиров советского флота в военные 40-е годы ХХ века.

Это воспоминания знаменитого военачальника Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Большая часть книги посвящена Великой Отечественной войне, работе Ставки Верховного Главнокомандования, Генерального штаба, решающей роли Коммунистической партии в завоевании Победы. А. М. Василевский рассказывает и о людях, которые учили его, воспитывали в нем воина, командира, – М. В. Фрунзе, И. П. Уборевиче, Б. М. Шапошникове, М. Н. Тухачевском, В. К. Триандафиллове, К. Е. Ворошилове и других выдающихся военных деятелях.Книга подготовлена по последнему прижизненному изданию, в которое уточнения вносил сам автор.