Как кошка смотрела на королей и другие мемуаразмы - [2]

Сначала книги покупал папа, потом, когда я выросла и поступила на филфак МГУ, стала их покупать и я, и библиотека продолжала разрастаться. Сколько у нас книг, я никогда точно не знала. Вот сейчас попыталась посчитать – получилось тысяч двенадцать, но думаю, что на самом деле больше. И сколько из них куплено уже лично мной, тоже не очень понимаю, думаю, что треть, а то и половина. Но это библиотека не библиофильская, а рабочая: художественная литература, литературоведческие, исторические книги, и еще папины книги по редактированию и книговедению, которые после его смерти стоят, увы, невостребованными. Еще книги на французском языке. И еще немало новейших книг – и художественных, и исторических, – которые издатели присылали на рецензию моему сыну, книжному обозревателю Константину Мильчину, до того как переключились на присылку файлов в формате PDF; не все эти новейшие книги одинаково хороши и необходимы, но в доме оседают.

И в этой нашей библиотеке, страшно сказать, 45 книг – мои собственные. То есть моих авторских – 7, а остальные – переводы. У меня, кстати, свободной полки такой длины, чтобы поставить их все подряд, нет. А вот друзья, которым я эти свои книги исправно дарила, говорят, что у них такие полки, где стоят только мои книги, имеются (то есть чужое жизненное пространство я загромоздила).

Для примерно половины нашей библиотеки папа составил каталог и на каждой карточке обозначил, в каком шкафу книга стоит. Очень полезно, и когда я, проклиная себя, ищу какую-то книгу, которую купила в послекаталожную эпоху, то страшно жалею, что на эти книги у папы уже не хватило сил. Между прочим, это его каталожное предприятие отразилось в его трудах по теории и практике редактирования: в примерах я с радостью узнаю книги с наших полок. Прежде чем описать книгу на карточке, папа ее листал и – в большинстве случаев – замечал, что именно в ней сделано неправильно с точки зрения читательского удобства (об этом – его последняя книга «Как надо и как не надо делать книги: культура издания в примерах», вышедшая в «Новом литературном обозрении» в 2012 году).

Откуда брались книги: Книжная экспедиция и книжный обмен

Любопытный вопрос – каким образом книги покупались. Рассказываю не для своих ровесников и людей лет на двадцать моложе, а для тех, кто не застал советскую эпоху. Книги были дефицитом. Их не покупали, а «доставали». Тиражи-то были гораздо больше нынешних, но стоили книги дешево, а поскольку «окон в мир» у советских людей имелось немного (напоминаю, что тогда – в 1960‐е и в 1970‐е годы – не было ни интернета, ни ютуба, ни социальных сетей, а до определенного момента и видеопроигрывателей не было тоже), за хорошими книгами приходилось «охотиться». Тираж в 25 000 считался для хорошей книги по гуманитарным наукам маленьким; 25 тысяч не хватало. Впрочем, наша-то семья находилась в привилегированном положении. Поскольку папа с 1967 по 1984 год был главным редактором издательства «Книга», ему полагалась такая волшебная вещь, как «список» Книжной экспедиции. Это, собственно, и была единственная привилегия, которой он пользовался. Раз в месяц он получал тоненькую брошюрку с перечнем книжных новинок, нужно было отметить галочками те, которые ты хочешь купить, и через неделю приехать за ними, заплатить и забрать. С тех пор как я стала студенткой, занималась этим я. Но купить книги из списка для себя – много ума не надо. Нужно было еще и помочь друзьям. Потому что теоретически в новый список можно было приписать несколько книг из старого, и если они на складе еще оставались, месяцем позже купить второй экземпляр. А номенклатурная публика, которая кормилась в этой самой Книжной экспедиции, далеко не в первую очередь интересовалась, например, книгами Лотмана и Успенского, и шанс получить их вторично был. Но для этого нужно было испросить разрешения у женщины, которая распоряжалась в Экспедиции. Женщину же эту я бы безо всякого кастинга определила на роль лагерной надзирательницы в любой фильм про Вторую мировую войну. Ей приписать условного Лотмана не стоило ровно ничего. Ей он был не нужен. Но когда я умильно просила ее: а вот можно еще приписать? – она бросала на меня взгляд. Он как бы говорил: «Вижу я тебя насквозь». Хотя ничего противозаконного увидеть, в сущности, было невозможно. Но в результате все удавалось, и я могла осчастливить кого-то из друзей дефицитными Лотманом, Успенским или еще чем-то в том же роде.

Это, впрочем, не все мелкие унижения, с которыми были связаны «доставания» книг. В «списке» редко бывали книги издательства «Наука». Зато там всегда присутствовали детские книги. А в гуманитарном корпусе МГУ был киоск издательства «Наука», и у тамошней продавщицы была маленькая дочка. И вот я приходила и вкрадчиво просила оставить мне, например, справочник Черейского «Пушкин и его окружение». И спрашивала, не нужен ли продавщице, например, новый Успенский (в данном случае уже не Борис Андреевич, а Эдуард Николаевич). И она, как и женщина из Книжной экспедиции, смотрела на меня, как будто съела крысу без сахара, но Успенского милостиво принимала и Черейского откладывала. Потом, уже после 1991 года, на новом историческом этапе я ее встретила в качестве кассирши в книжном магазине «Наука». Какое счастье было просто заплатить деньги в кассе, ни о чем не прося.

Париж первой половины XIX века был и похож, и не похож на современную столицу Франции. С одной стороны, это был город роскошных магазинов и блестящих витрин, с оживленным движением городского транспорта и даже «пробками» на улицах. С другой стороны, здесь по мостовой лились потоки грязи, а во дворах содержали коров, свиней и домашнюю птицу. Книга историка русско-французских культурных связей Веры Мильчиной – это подробное и увлекательное описание самых разных сторон парижской жизни в позапрошлом столетии.

Историческое влияние Франции на Россию общеизвестно, однако к самим французам, как и к иностранцам в целом, в императорской России отношение было более чем настороженным. Николай I считал Францию источником «революционной заразы», а в пришедшем к власти в 1830 году короле Луи-Филиппе видел не «брата», а узурпатора. Книга Веры Мильчиной рассказывает о злоключениях французов, приезжавших в Россию в 1830-1840-х годах. Получение визы было сопряжено с большими трудностями, тайная полиция вела за ними неусыпный надзор и могла выслать любого «вредного» француза из страны на основании анонимного доноса.

Трудно представить себе науку без конференций, без докладов и их обсуждений. Именно в живом диалоге ученые проверяют свои выводы, высказывают новые идеи, горячатся и шутят, приходят к согласию и расходятся во мнениях. Но «что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали?» Ведь не все доклады обретают печатную форму, а от реплик, споров, частных бесед и самого духа дискуссий не остается ничего, кроме смутных воспоминаний. Можно ли перенестись в прошлое и услышать, как кипели страсти на первых постсоветских гуманитарных конференциях? Оказывается, можно: эта атмосфера сохранена в отчетах о тридцати историко-филологических чтениях 1991–2017 годов, написанных Верой Мильчиной, ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС. Ее книгу можно читать как путеводитель по работам последних двадцати пяти лет, а можно — как фрагмент коллективной памяти научного сообщества и наброски к портрету целого поколения ученых, ушедших и ныне здравствующих.

«Имена парижских улиц» – путеводитель особого рода. Он рассказывает о словах – тех словах, которые выведены белым по синему на табличках, висящих на стенах парижских домов. В книге изложена история названий парижских улиц, площадей, мостов и набережных. За каждым названием – либо эпизод истории Франции, либо живописная деталь парижской повседневности, либо забытый пласт французского языка, а чаще всего и то, и другое, и третье сразу. Если перевести эти названия, выяснится, что в Париже есть улицы Капустного Листа и Каплуновая, Паромная и Печная, Кота-рыболова и Красивого Вида, причем вид этот открывался с холма, который образовался из многовекового мусора.

Это — роман. Роман-вхождение. Во времена, в признаки стремительно меняющейся эпохи, в головы, судьбы, в души героев. Главный герой романа — программист-хакер, который только что сбежал от американских спецслужб и оказался на родине, в России. И вместе с ним читатель начинает свое путешествие в глубину книги, с точки перелома в судьбе героя, перелома, совпадающего с началом тысячелетия. На этот раз обложка предложена издательством. В тексте бережно сохранены особенности авторской орфографии, пунктуации и инвективной лексики.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.

Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.

Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу историка русской литературы и политической жизни XX века Бориса Фрезинского вошли работы последних двадцати лет, посвященные жизни и творчеству Ильи Эренбурга (1891–1967) — поэта, прозаика, публициста, мемуариста и общественного деятеля.В первой части речь идет о книгах Эренбурга, об их пути от замысла до издания. Вторую часть «Лица» открывает работа о взаимоотношениях поэта и писателя Ильи Эренбурга с его погибшим в Гражданскую войну кузеном художником Ильей Эренбургом, об их пересечениях и спорах в России и во Франции.

Первое издание книги «Расставание с Нарциссом» замечательного критика, писателя, эссеиста Александра Гольдштейна (1957–2006) вышло в 1997 году и было удостоено сразу двух премий («Малый Букер» и «Антибукер»). С тех пор прошло почти полтора десятилетия, но книга нисколько не утратила своей актуальности и продолжает поражать не только меткостью своих наблюдений и умозаключений, но также интеллектуальным напором и глубиной, не говоря уже об уникальности авторского письма, подчас избыточно метафорического и вместе с тем обладающего особой поэтической магией, редчайшим сплавом изощренной аналитики и художественности.

Филолог-скандинавист, литературный критик и переводчик, Елена Бальзамо родилась и выросла в Москве в советское время, но давно уже живет и работает во Франции. И вот с «той» стороны, из «этого» времени, она оглядывается на «ту» эпоху, на собственное детство, учебу, взросление – и постепенное отторжение от системы, завершившееся переездом в другой, «по-ту-сторонний» мир. Отстранение, отчуждение парадоксальным образом позволяет автору приблизиться к прошлому, понять и воскресить минувшую эпоху, пропустив ее сквозь призму воспоминаний, семейных преданий и писем.

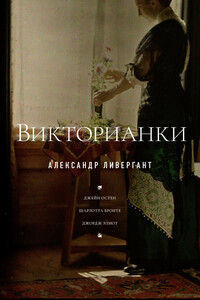

Английская литература XIX века была уникальной средой, в которой появилась целая плеяда талантливых писательниц и поэтесс. Несмотря на то, что в литературе, как и в обществе, царили патриархальные порядки, творчество сестер Бронте, Джейн Остен и других авторов-женщин сумело найти путь к читателю и подготовить его для будущего феминистского поворота в литературе модернизма. Лицами этой эпохи стали талантливые, просвещенные и сильные ее представительницы, которым и посвящена книга литературоведа А. Ливерганта.